この度、早稲田大学教育・総合科学学術院/先端生命医科学センター(TWIns)筒井和義教授および産賀崇由研究助手らのグループは、雄の攻撃性を制御する仕組みを明らかにしました。

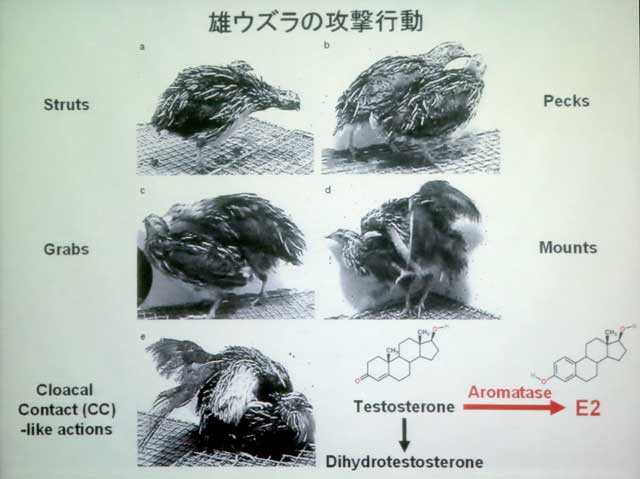

古くから雄の攻撃性は精巣で作られる男性ホルモン(アンドロゲン)に依存すると考えられていましたが、これまでの研究により、精巣から分泌された男性ホルモンは、脳に存在する女性ホルモン(エストロゲン)の合成酵素(アロマターゼ)の働きにより、女性ホルモンに変換されて、雄の攻撃性を制御することが示唆されていました。

2000年に筒井教授達は新規脳ホルモンである生殖抑制ホルモン(GnIH;神経ペプチドの一種)を発見しました。その後、産賀研究助手達は生殖抑制ホルモンが動物の攻撃性を抑制することを明らかにしました(PLoSONE2012)。本研究では、生殖抑制ホルモンによる攻撃性の抑制作用の仕組みを明らかにするために、攻撃性の高い鳥類であるウズラを解析モデルにして一連の実験を行いました。生殖抑制ホルンを雄ウズラの脳に投与したところ、脳に存在する女性ホルモン合成酵素の活性が高まり、脳内の女性ホルモン量が著しく増加することがわかりました。次に、高濃度の女性ホルモンを雄ウズラの脳に投与したところ、雄ウズラの攻撃性が著しく低下することがわかりました。さらに、女性ホルモンを合成するニューロンには生殖抑制ホルモンの受容体が存在していることも明らかになりました。本研究により、生殖抑制ホルモンは女性ホルモンを合成するニューロンに作用して、女性ホルモンの合成を著しく高めて雄ウズラの攻撃性を低下させることが明らかになりました。従って、生殖抑制ホルモンの働きにより女性ホルモン合成酵素の活性が著しく高まると、脳内の女性ホルモン量が過剰になり雄の攻撃性が抑制されると考えられます。

本研究により、攻撃性を制御する仕組みが明らかになりました。人間社会の秩序を混乱させる主要な要因の一つが攻撃性の異常な高まりです。本研究成果は攻撃性の高い鳥類であるウズラを解析モデルにして得られていますが、今後の研究で人間にも同じ仕組みが存在することを明らかにすることで、人間の攻撃性の高まりを安定させる方法の開発が可能となり、社会における平和や秩序に貢献することが期待されます。

この研究成果につきましては、論文「Hypothalamic inhibition of socio-sexual behaviors by increasing neuroestrogen synthesis」として、Nature Communicationsから出版されました。