新人研究リサーチアドミニストレーターのウーラ(WURA;Waseda University Research Administ-rator)が、早稲田大学の研究者が出展・講演しているイベントに参加して、みなさんに研究内容をご紹介していきます。

こんにちは、ウーラです!今日は早稲田大学理工学術院が主催する、小中学生のための科学実験教室「ユニラブ」に来ています(2016年8月4日(木)9:00-16:00、於:早稲田大学西早稲田キャンパス)。ユニラブは毎年夏休みの時期に開催され、今年で29回目を迎えます。例年、教職員・学生による実験教室(事前申込制)、学生に加えて附属校・系属校の高校生なども企画実施する実験体験コーナー、講演会が行われています。このうち、いくつかの実験教室に潜入して、様子をご紹介します。

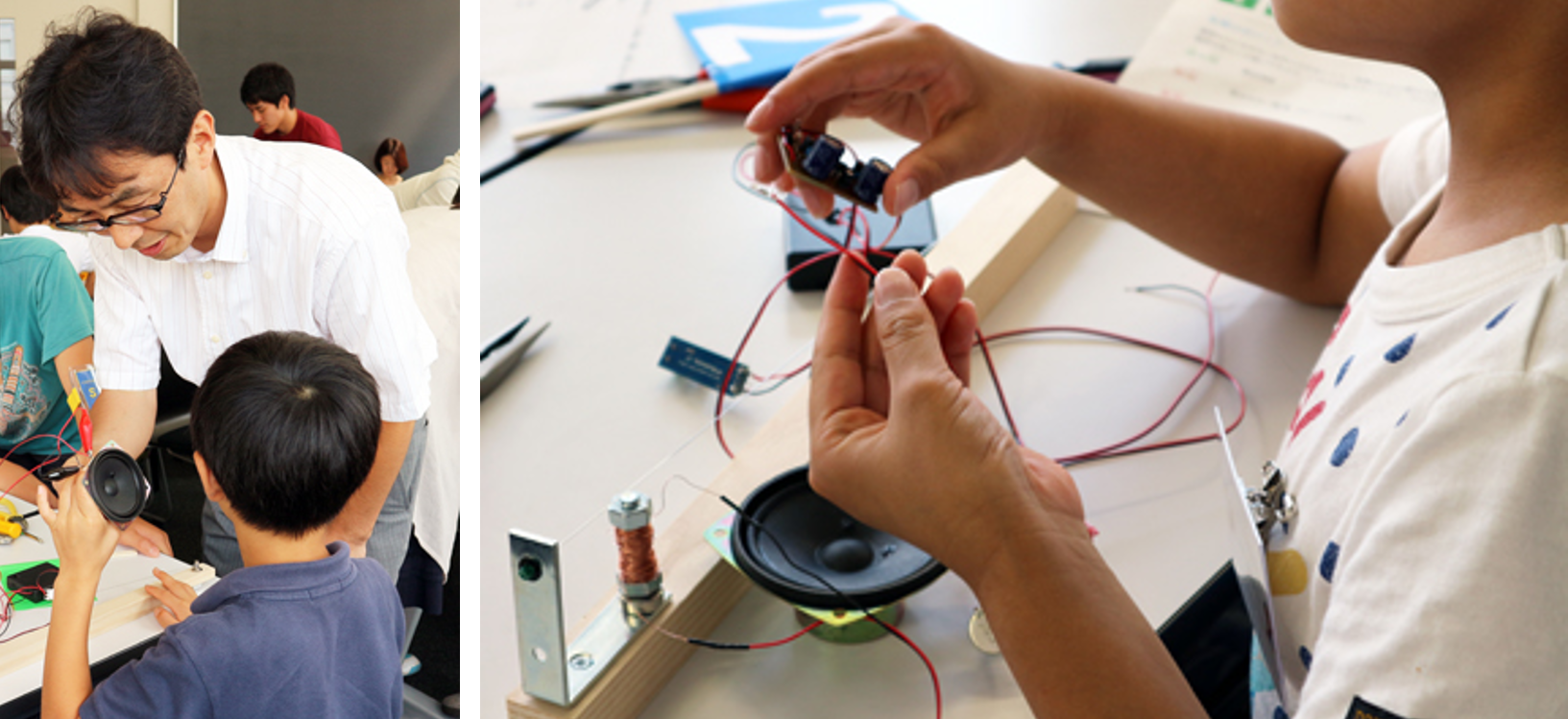

しんどうを電気にかえて音で聞こう(表現工学科 及川靖広 研究室)

及川靖広 教授

及川研究室では音コミュニケーション、音響学を研究していますので、音を体感できる実験を考えました。この実験教室では簡単なエレキギターを作ります。エレキギターは鉄弦の振動を微弱な電気信号に変換し、増幅器(アンプ)で増幅させた電気信号を力に変換してスピーカーの振動膜を鳴らします。振動を電気信号に、また、電気信号を力に変えるのはいずれもコイルによる電磁誘導の性質を利用しています。鉄弦の太さや張り方、コイルの位置による音の違いを観察しつつ、さらには、鉄弦ではなく土台・本体の物理的な振動(圧力)の変化を電気信号に変換する圧電素子をコイルの替わりに使ったときの音の様子も観察します。☞実験のてびき

小学校3・4年生対象の実験教室でしたが、研究室のお兄さんやお姉さんの手も借りながら、全員がエレキギターを完成させることができ、部屋中で音が鳴り響いていました!見た目は単純な作りですが、振動や電磁誘導という物理学・電磁気学、組み込まれた圧電素子や可変抵抗の動作原理=電気電子工学など、大学生も顔負け(?)の知識を学ぶことができてしまうという、すごい実験でした。

小学校3・4年生対象の実験教室でしたが、研究室のお兄さんやお姉さんの手も借りながら、全員がエレキギターを完成させることができ、部屋中で音が鳴り響いていました!見た目は単純な作りですが、振動や電磁誘導という物理学・電磁気学、組み込まれた圧電素子や可変抵抗の動作原理=電気電子工学など、大学生も顔負け(?)の知識を学ぶことができてしまうという、すごい実験でした。

風に向かって走る車をつくろう!(総合機械工学科 中垣隆雄 研究室)

中垣隆雄 教授

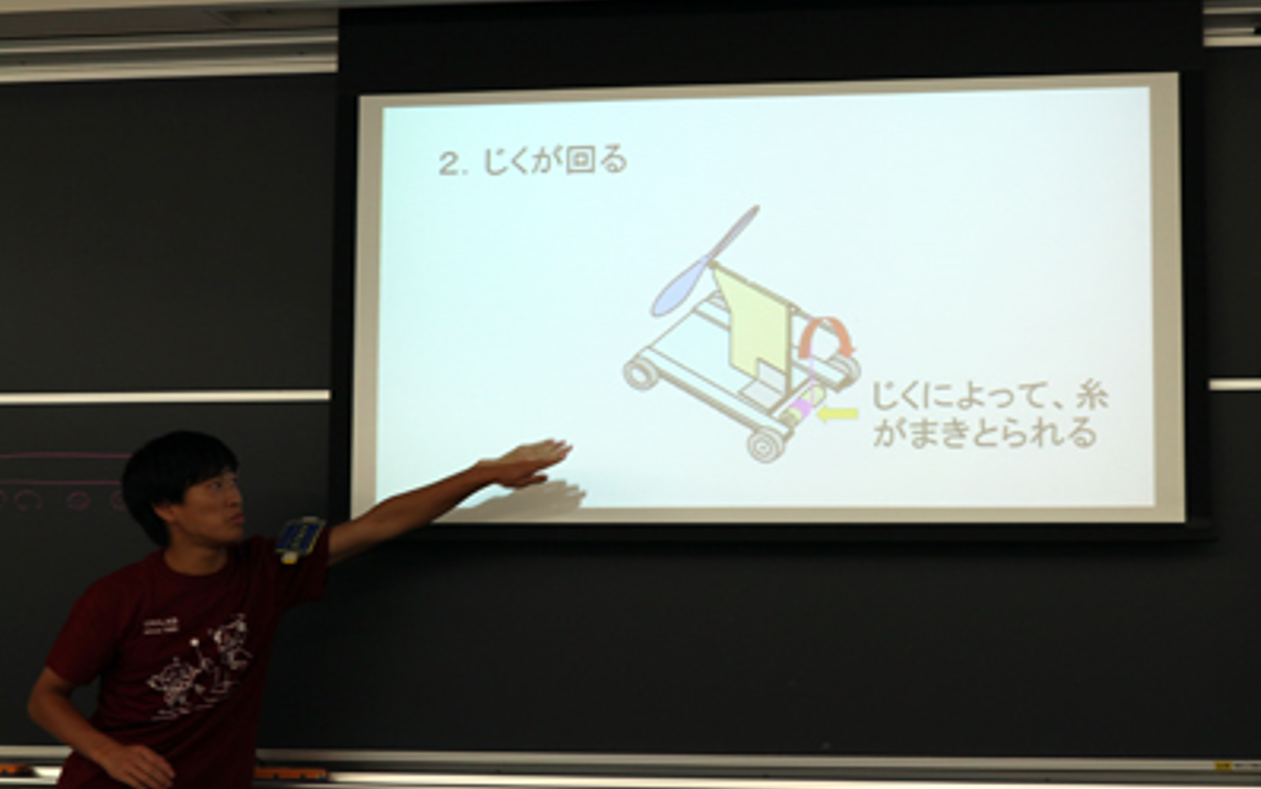

中垣研究室ではエネルギーの有効利用技術とそのシステム応用の研究をしています。今日は風車のように、「風」から受けるエネルギーを車のタイヤを回す「力」に変えて走る車を作ります。風を受けてプロペラが回ると、プロペラを支える軸も一緒に回り、さらに軸の回転によって車軸に取り付けられた糸が巻き取られることによって車軸と車輪が回る、という仕組みです。

みなさんにも経験があると思いますが、風を正面から受けると空気抵抗が発生します。しかし、この空気抵抗よりも車輪を回す力、つまりその大元となるプロペラが回る力が大きければ、車は風に向かって走ることができます。プロペラを良く回すにはどのような工夫があるでしょうか?☞実験のてびき

最後に、15秒間の風を受けて車が何cm進むかを一人ずつ計測したのですが、なんと、1位の車は200cm超えでした!風のエネルギーを利用する技術としては、近年では風力発電が注目されていますね。風力発電は風車の羽根を回す「力」を、発電機を通して「電気」に変換しています。この変換にも、エレキギターで出てきた、電磁誘導の原理が使われているんです。また、風力発電は風がないときは働けないので、そんなときでも安定して電気が供給できるように、貯める技術(電池)も重要だそうです!

最後に、15秒間の風を受けて車が何cm進むかを一人ずつ計測したのですが、なんと、1位の車は200cm超えでした!風のエネルギーを利用する技術としては、近年では風力発電が注目されていますね。風力発電は風車の羽根を回す「力」を、発電機を通して「電気」に変換しています。この変換にも、エレキギターで出てきた、電磁誘導の原理が使われているんです。また、風力発電は風がないときは働けないので、そんなときでも安定して電気が供給できるように、貯める技術(電池)も重要だそうです!

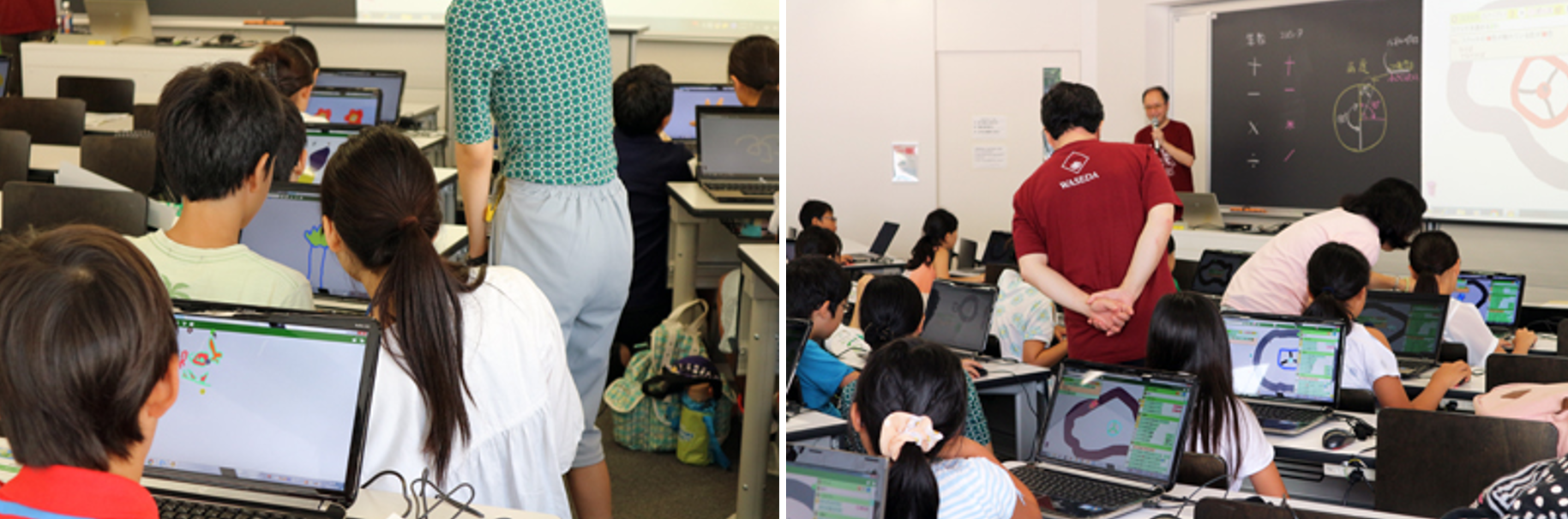

魔法のコンピュータツールを使って楽しく遊ぼう!

(情報工学科 深澤良彰 研究室)

深澤良彰 教授

深澤研究室では様々な工夫によって効率的なソフトウェア(コンピュータプログラム)開発を行う手法を研究しています。PCやスマートフォン上で動画を見たりゲームをしたり、何らかの動作ができるのは、すべてプログラミングによってそのように指示を出しているからです。今日は「スクイークEtoys」と言うソフトウェアを使って、自分で描いた絵を自由に動かしてみましょう。「スクイークEtoys」を使うと、たとえば、車の絵に「走る」という命令ブロックをつけるだけで走る車ができてしまいます。最終的には、サーキットをはみ出さずに走る車をプログラミングします。☞実験のてびき

難しそうだと思っていましたが、車を描く→動かす→道路で走らせる→サーキットで走らせる、と順を追って教えてもらえたので、分かりやすかったです!命令ブロックも、単純な命令から条件分岐まで様々な種類があり、一つずつ動作を確認できました。子供たちは、あっという間にソフトを使いこなして、カラフルなサーキット上で上手に車を走らせていました。

本実験教室は、NPO法人スーパーサイエンスキッズの協力を得て実施されており、子供たちからのいろいろな質問などには、早稲田大学アカデミックソリューションのスタッフがやさしく答えていました。

今日は3研究室だけのご紹介になりましたが、どの研究室でも子供たちに学びを促そうと、説明資料だけでなく、説明自体も子供たちと交流しながら進めるなど、色々な工夫がなされていました。来年は節目の第30回、もっと沢山の子供たちが科学の面白さに触れられますように!

バックナンバー

☞第1回:スマート社会を拓くグリーン・コンピューティング

☞第2回:START技術シーズ選抜育成プロジェクト試作品展示会 Robotics×Future 2016