専門家は温室効果ガス削減目標の実現可能性をどのように考えているか?

~Perceived feasibility and potential barriers of a net-zero system transition among Japanese experts~

【本研究のポイント】

- 日本国内の100人以上の気候変動問題の専門家を対象に、温室効果ガス削減目標の実現可能性に関するアンケート調査を行った。

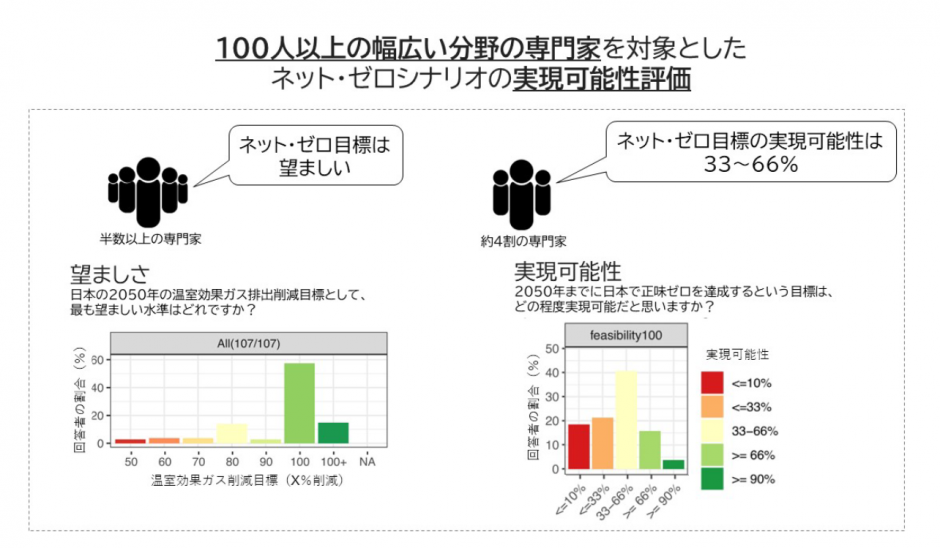

- 半数以上の専門家が日本の2050年ネット・ゼロ目標注1)(温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標)を望ましいと評価した。

- 一方、ネット・ゼロ目標の実現可能性については、33〜66%の確率と認識している専門家の割合が最も多く、全体の約4割を占めた。

- 専門家は、ネット・ゼロ・システム移行の実現可能性に影響を与える主要な障壁として、国家戦略の不足やクリーンエネルギー供給の限界など、日本特有の国情などを反映した要因を認識していることが明らかになった。

【研究概要】

学校法人早稲田大学高等研究所 居乂義講師、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター 杉山昌広教授、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院環境学研究科 白木裕斗准教授の研究グループは、「Perceived feasibility and potential barriers of a net-zero system transition among Japanese experts(日本の専門家が認識するネット・ゼロ・システム移行の実現可能性と潜在的障壁)」と題する論文を発表しました。

この論文は、日本をはじめとする世界の政策課題の一つである温室効果ガス排出量ネット・ゼロ(一般的にカーボンニュートラルとも呼ばれます)が実現可能かどうかを調査するための科学的アプローチを提案するものです。

本研究成果は、2023年11月23日付Springer Nature雑誌『Communications Earth & Environment』に掲載されました。

【研究背景と内容】

これまでの研究では、脱炭素移行の実現可能性は、主に技術経済的な側面に焦点を当てた評価に基づいて議論されてきており、国の状況や地域の社会文化的特徴など、より広範な文脈を考慮することはほとんどありませんでした。本研究では、これらを考慮可能な新しい評価フレームワーク注2)を提案するとともに、提案したフレームワークを用いて工学・社会科学・理学等の様々な分野で気候変動問題を研究している日本国内の100人以上の専門家を対象に、アンケート調査を行いました。

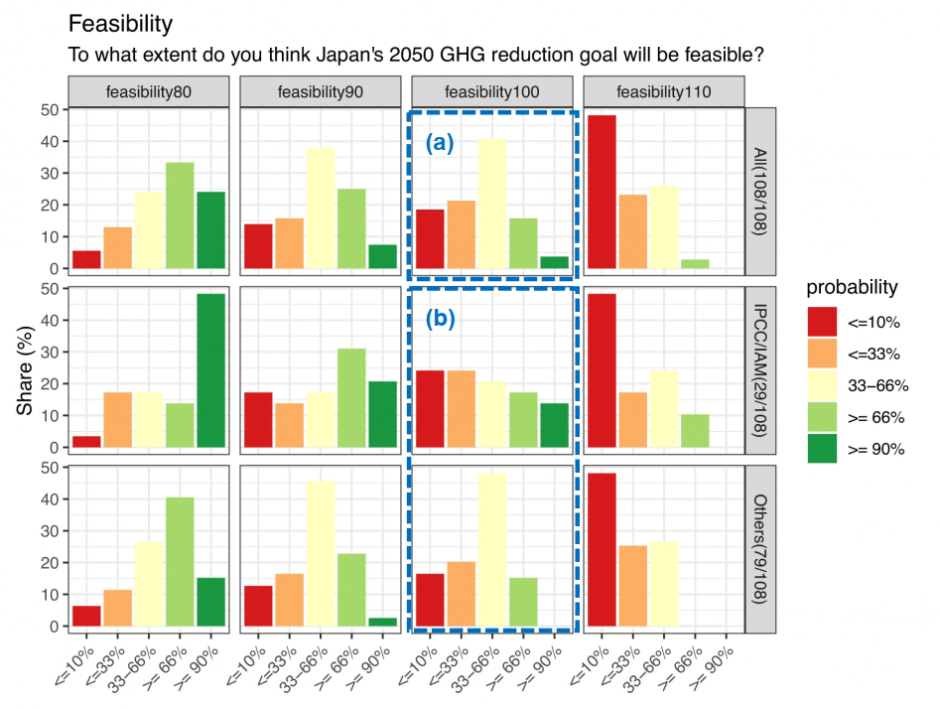

調査の結果、半数以上の専門家が日本の2050年ネット・ゼロ目標を望ましいと評価していました。一方、ネット・ゼロ目標の実現可能性については、33〜66%の確率と認識している専門家の割合が最も多く、全体の約4割を占めていました(図1,破線(a)内のグラフ)。それぞれの専門による認識の差を分析した結果、技術経済的な評価を中心的に実施してきた専門家(統合評価モデルIAM注3)研究者や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)注4)報告書の著者)とそれ以外の専門家の間で、実現可能性評価の分布(すなわち、実現可能性の認識)が異なっていることがわかりました(図1,破線(b)内のグラフの比較より)。この結果から、研究コミュニティ内、および、研究コミュニティ間で、ネット・ゼロ目標の実現可能性について、知見や認識を共有・検討する機会を増やすことが望ましいと考えられます。

図1:認識されている日本の2050年の気候変動緩和目標の実現可能性(n=108)

結果は、2050年気候変動緩和目標(80%(feasibility80)、90%(feasibility90)、100%(feasibility100)、110%削減(feasibility110))と回答者のタイプ(全回答者(ALL)、統合評価モデル研究者やIPCC報告書の著者(IPCC/IAM)、その他の専門家(Others))別に提示されている。

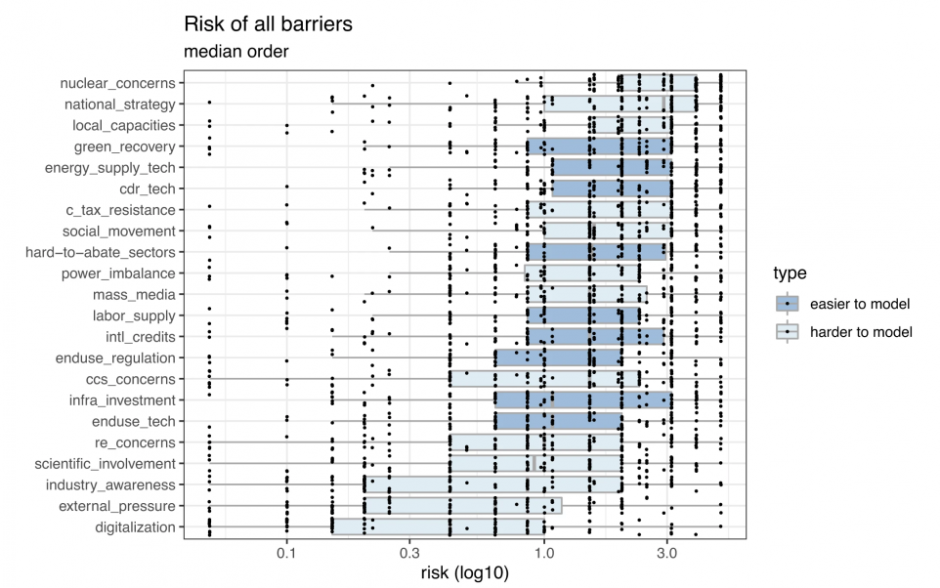

専門家は、ネット・ゼロ・システム移行の実現可能性に影響を与える主要な障壁として、国家戦略の不足やクリーンエネルギー供給の限界など、日本特有の国情などを反映した要因を認識していることが明らかになりました(図2)。

図2:22個の潜在的障壁のリスク(n=108)

それぞれのリスクは、認識されている影響の大きさと障壁が生じうる確率の積で算出されている。図中、黒点は個別の回答を、箱ひげ図は分布の概要を示す。箱ひげ図の垂線は、左から、25パーセンタイル値、50パーセンタイル値(中央値)、75パーセンタイル値をそれぞれ意味する。箱ひげ図のひげは、25パーセンタイルと75パーセンタイルから、四分位数範囲(IQR。75パーセンタイル値と25パーセンタイル値の差)の1.5倍を上下限値として示している。箱の色は、著者らの評価に基づく、各潜在的障壁の定量分析の難易度を意味する。各要因の具体名は論文の参考資料(Supplementary Data 1)を参照されたい。

【成果の意義】

脱炭素移行の実現可能性は、これまで、主に技術経済的な側面に焦点を当てた評価に基づいて議論されてきていた一方で、社会文化的な特徴が踏まえられていないことが課題として指摘されていました。本研究で提案する評価フレームワークを用いることで、技術経済的な分析の専門家のみならず、社会面・制度面などの定性的な側面を分析している専門家も、実現可能性評価に巻き込むことができます。加えて、アンケート調査をベースにした評価フレームワークであることから、継続的な調査の実施により、実現可能性評価の経年変化を捉えることができます。さらに、評価対象を変えることで、日本以外の国の気候変動目標の実現可能性を評価できると共に、自治体や企業の気候変動緩和目標の評価に援用することも可能です。提案した評価フレームワークが、これまで実施されてきた定量的な実現可能性評価の枠組みを補完することを期待しています。

【用語説明】

注1)ネット・ゼロ目標:

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。カーボンニュートラルとも呼ばれる。2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラル/ネット・ゼロを目指すことを宣言した。

注2)新しい評価フレームワーク:

既往研究を踏まえた実現可能性に関する4つの提議(①実現可能性は有か無かの二値ではなく確率的なものである/②実現可能性に影響を与える障壁が存在する/③実現可能性と望ましさは異なるが関係している/④実現可能性は多様な視点から検討されるべき)に基づき設計した評価フレームワーク。具体的には、①実現可能性を生起確率により評価する/②実現可能性とともに障壁を併せて評価する/③実現可能性と望ましさを分けて評価する/④幅広い分野の専門家から調査協力を得ることにより、4つの提議に基づく評価フレームワークを設計した。

注3)統合評価モデルIAM (Integrated Assessment Model):

地球環境の変化と持続可能な開発問題に関する政策支援を目的として、社会経済システムや地球環境システムとそれらの相互作用を定量的に記述するコンピュータシミュレーションモデルの総称。

注4)気候変動に関する政府間パネル IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change):

世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)により1988年に設立された政府間組織。気候変動に関する政策支援を目的として、気候変動に関する最新の科学的知見について評価し、定期的に報告書を作成している。

【論文情報】

雑誌名:Communications Earth & Environment from the publisher Springer Nature

論文タイトル:Perceived feasibility and potential barriers of a net-zero system transition among Japanese experts

著者: Yiyi Ju, Masahiro Sugiyama & Hiroto Shiraki

DOI: 10.1038/s43247-023-01079-8

URL: https://doi.org/10.1038/s43247-023-01079-8