2023年4月1日より本学に着任した理工学術院 先進理工学部 電気・情報生命工学科の水内良 専任講師らの論文が、2022年にNature Communications誌に掲載された生命・生物科学分野の論文のうち、もっともダウンロードされた25報である「Top 25 Life and Biological Sciences Articles of 2022」に選ばれました。生命・生物科学分野(Life and Biological Sciences)は、Nature Communications誌が設定した7つの分野:Health Sciences、SARS-CoV-2、Life and Biological Sciences、Social Sciences and Human Behaviour、Chemistry and Materials Sciences、Earth, Environmental, and Planetary Sciences、Physicsのうちのひとつになります。

選出された論文について

【表題】Evolutionary transition from a single RNA replicator to a multiple replicator network

【著者】Ryo Mizuuchi, Taro Furubayashi and Norikazu Ichihashi

【誌名・巻号等】Nature communications, 13(1), 1460 (2022)

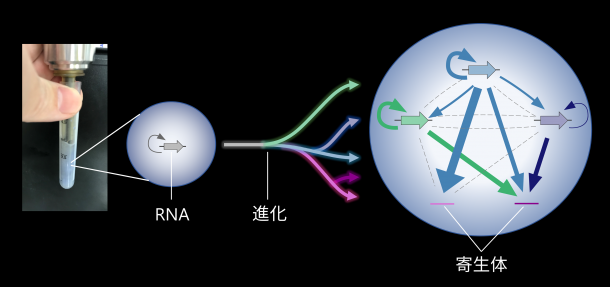

水内講師は「原始地球において生命がどのように生まれたか」という、生命の起源をひもとく研究、特に、RNAなどの単純な生体分子から複雑な生命システムが生まれる道筋について、その解明に取り組んでいます。理論的には、このような進化の複雑化は、新しい複製因子が次々と登場し、互いに影響しあって複製ネットワークを形成することで起こりえると考えられていますが、その実証は困難でした。

本論文では、単純化したRNA複製システムを試験管内に構築し長期的に進化実験を繰り返すことで、複製→複製エラーによる突然変異と新たな形質の獲得→特定の変異と形質を持つ複製体の増加による進化を観察しました。その結果、突然変異により複製酵素の遺伝子が壊れた「寄生体RNA」が出現すること、またそれらの寄生体RNAが正常な宿主RNAの複製を一部阻害するものの、継代サイクルを240回転しRNAが約600世代の進化を経た後には、宿主と寄生体が共存した5種類のRNAに分岐して安定し、互いに複雑な複製ネットワークを形成することを明らかにしました。

今後さらに、これら複製システムが置かれる場=進化が起こる環境(区画構造)を工夫することで、どのような環境で進化が促進されるか、あるいはより長いRNA構造の獲得につながるか等の検討を進めることができると考えられます。

試験管内で自己複製するRNAが複雑なネットワークへと進化する様子を示した模式図(画像提供:水内良)