田辺新一(たなべしんいち)/理工学術院 創造理工学部 建築学科 教授

快適性を追い求めて40年

エネルギー基本計画でのエネルギー・ミックスやCOP21パリ協定でのCO2等削減目標など、特に東日本大震災以降、省エネルギーに関する話題は私たちに身近となりました。建築物の視点から省エネ、しかも、我慢しない省エネについて研究を進めている理工学術院 創造理工学部 建築学科 田辺新一教授に2回に渡って、お話を伺いました。

建築空間の温度や明るさなどを合理的に扱う

私の専門は、建築物の環境性能と人の快適性との両立を追究する「建築環境学」です。感覚ではなく、誰もが頷く数値的な裏付けをもって、住居やビルなど建築物における温度、湿度や明るさといった「環境」を見える化し、そこにいる人が快適であるための方策を提案しています。

元々、建築の花形であるデザイン・設計ではなく、感覚に頼らず合理的に環境を把握し、低いエネルギーで人が快適に暮らせるようできないか、ということに興味があり建築学科に入りました。建築物に対して快適性を考慮する重要性をはっきりと認識したのは修士学生の頃ですね。積極的に太陽の光や熱を住居に取り入れるパッシブソーラーハウスの建設プロジェクトに参加させてもらいました。完成後、その中の温熱環境を測定したのですが、あらかじめ予測計算していた数値とは全く異なる結果が得られ、愕然としました。それもそのはず、温度というパラメータに対して「窓や壁からの熱移動やエアコンによる暖冷房で何Whの熱量が必要」という計算しかしておらず、住み手の行動を考慮に入れていなかったのです。冬でも空気を入れ替えるために窓を開ける、昼間家を空けるときはカーテンを閉める、など、人の生活行為によって、室内の温熱環境は全く変わってしまうということを知り、建築環境の研究には人間のパラメータを取り入れていく必要があると、強く感じました。

快適性の追求

快適性というものを何とか合理的に予測する手法を学びたいと思っていたところ、博士課程の時に、その道の大家であるデンマーク工科大学 P.O. Fanger(ファンガー)先生のもとで学ぶ機会に恵まれました。恵まれたといえば、留学当時の仲間たち。今では世界中に散らばって活躍しており、良き競争相手、良き相談相手となっています。この経験から、私の研究室の博士学生には、できるだけ早い時期に海外留学をさせるようにしています。20代の仲間は、一生の貴重な存在となりますから。

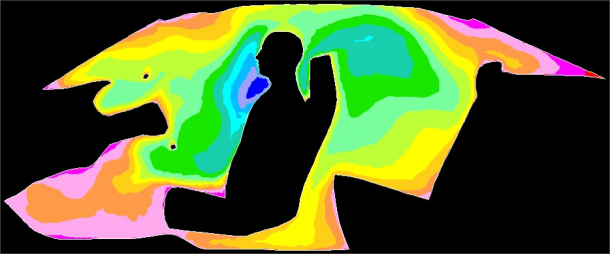

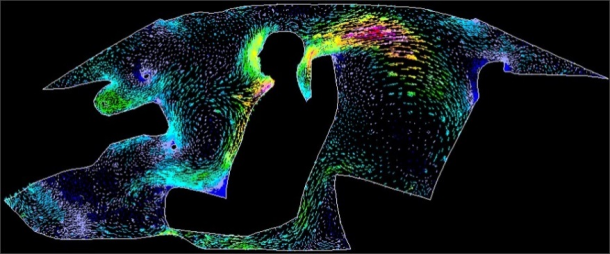

博士号取得後にお茶の水女子大学家政学部被服学科からお声掛けをいただき、建築から離れるのも何かの縁だ、と飛び込みました。サーマルマネキンという表面温度を人間のように保つことのできる人形を用いて着心地評価などを行っており、私の学んできた快適性評価手法を活かすことができたのです。また、車室内の快適性評価にも取り組みました。ガソリン自動車は排熱があるため暖房についてあまり意識されていませんでしたが、電気自動車では暖房を入れると、それにエネルギーをとられてしまい、走行距離が格段に落ちてしまいます。暖房を入れないのでは快適性を損ないますから、どうすればよいか研究し、座席シートを効率的に温める、ということにたどり着きました。直接座っている人に熱が届きます。

図 1(a) 車室内温熱環境数値流体解析結果(温度場)

図 1(b) 車室内温熱環境数値流体解析結果(風速場)

1990年代にはシックハウスが取り沙汰されるようになりました。これもまた住まい手の快適性や健康性を損なうものです。科学技術庁(現、文部科学省)の予算をいただき、建材から放出される化学物質を測定する装置を作りました。部屋の中の化学物質濃度は換気量や温湿度条件で上下してしまいます。対策を行うには建材からの放散量を正確に知る必要があったのです。限られた予算、研究室スペースという中での苦肉の策ではありましたが、20リットルの小型チャンバーを作りました。今では、早稲田方式と呼ばれ、JISにおいて規格化されています。

図 2 ADPACと呼ばれる小型チャンバー。建材からの化学物質放散速度を測定する。大臣認定にも用いられている

その後、早稲田大学から声をかけていただき、現在に至ります。早稲田に来てからは、「我慢しない省エネ」に、研究の軸足を移してきました。省エネといえば我慢、と思い浮かべる方は少なくないのではないでしょうか。エネルギー消費を少なく、かつ、快適・健康に過ごすことはできるというのが大学進学以来、私の一貫した考えです。

省エネ賛成、28度反対

2005年から始まった「COOL BIZ」も、当初はエアコン設定温度をとにかく28度に、と画一的でしたが、最近では、無理のない温度に設定してのCOOL BIZ=賢い省エネ、に変わってきました。実は、COOL BIZを科学的に裏付けする、という研究に携わったこともあるのですが、出した結論が「軽装にしての省エネには賛成、画一的28度には反対」というもので、当時の関係者の方々からとても怒られました(笑)。

オフィスであれば一般的には26度程度が適温です。これでも欧米アジアのオフィスよりも高いのです。快適性を維持しながらこの温度を緩和し、省エネを実現してこそ、本当のクールビズと言えるのではないかと考えているのです。たとえばひとつの手段として、輻射空調をデスクごとに設置することで、個人レベルで空調を変えられる机を実現し、快適性を向上させることを提案しています。実証実験の結果、効果が認められ、大手町の超高層ビルの一部に導入されることが決まりました。

早稲田ならではの研究体制

実際の建築物を対象として研究を進められるのは、建築・建設業界で仕事をしている早稲田建築OBたちのおかげです。OBが携わる住宅やビルなどの本物の建設プロジェクトに関われるということは、学生にとってビジネススクールのケーススタディ並みの教材になります。OBが持ってきてくれた計画に学生が加わり、こんな新しいことを入れよう、と検討しながら進めていきます。また一般的に、建築後の室内環境や設備システム、エネルギー消費量を丁寧に計測する、ということは行われませんが、OBとの協働のおかげで、完成後に学生が測定し、実測値を得て快適性や労働効率性などの観点から改善提案をする、というPDCAも研究になっています。特に、ビルは単品生産品ですから、同じデザイン、同じ性能の建築は存在しません。1つ1つチューンして、うまく環境を整えてあげなくては、いくら省エネ設備を導入したところで、期待通りの効果を得ることができないのです。

☞2回目配信はこちら

図 3 教員、OB、学生がチームを組み、プロジェクトに参加する

プロフィール

田辺新一(たなべしんいち)

田辺新一(たなべしんいち)

1982年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1984年同大学大学院博士前期課程修了。工学博士。1984-86年デンマーク工科大学暖房空調研究所研究員、1986年早稲田大学理工学部助手、1988年お茶の水女子大学家政学部専任講師、1992年同大学生活科学部助教授、1992-93年カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、1999年早稲田大学理工学部建築学科助教授、2001年同教授を経て、改編により、2007年から早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授。現在、建築設備技術者協会会長、日本建築学会副会長、東京都環境審議会会長なども務める。

主な業績

研究業績

- S. Tanabe, M. Haneda and N. Nishihara, “Workplace productivity and individual thermal satisfaction”, Building and Environment, 91, 42-50 (2015).

- N. Nishihara, P. Wargocki and S. Tanabe, “Cerebral blood flow, fatigue, mental effort, and task performance in offices with two different pollution loads”, Building and Environment, 71, 153-164 (2014).

- R.J. De Dear, T. Akimoto, E.A. Arens, G. Brager, C. Candido, K.W.D. Cheong, B. Li, N. Nishihara, S.C. Sekhar, S. Tanabe, J. Toftum, H. Zhang and Y. Zhu, “Progress in thermal comfort research over the last twenty years”, Indoor Air, 23(6), 442-461 (2013).

- S. Tanabe, Y. Iwahashi, S. Tsushima and N. Nishihara, “Thermal comfort and productivity in offices under mandatory electricity savings after the Great East Japan earthquake”, Architectural Science Review, 56(1), 4-13 (2013).

- Y. Kobayashi and S. Tanabe, “Development of JOS-2 human thermoregulation model with detailed vascular system”, Building and Environment, 66, 1-10 (2013).

著書

- 田辺 新一他、「住環境再考―スマートから健康まで―」、萌文社(2016年)

- 田辺 新一、秋元 孝之、倉渕 隆、BL暖房研究会、「床暖房読本―快適・安心・人と環境にやさしい暖房のすべて」、風土社(2009年)

- 安藤 忠雄他、「建築学」の教科書、彰国社(2003年)