Syu

政治学研究科

ICC 学生スタッフリーダー在籍期間

2019年5月-2023年3月

ネコを食べた

私の友達がネコを食べたの。もちろんみなさんが親しみのあるイエネコではないが、見た目がイエネコと区別ができないヤマネコを、昔の友達が捕まえて、食べたの。イエネコではなくても、ネコを食べたって、いかにも恐ろしく、憎々しい行為だと、あなたは思うのだろう。

そうだった、あの人にこの話をしたとき、即座にその場を離れられた。その後、彼女は私に何日間も口を効いてくれなかった。私が淡々とこのような話をして、たぶん「ネコを食べた友達もいる」と自慢そうにさえ見えたかもしれない。当時の私は、彼女が「ネコを食べる話をするなんて」と驚いたように、「他人がネコを食べた話をしただけでこんなに怒るの」と驚いた。

私はいつもそうだった。他人の文化的背景などを顧みず、相手の価値観と衝突するかもしれないのに、言いたいことだけを言う癖がある。自分もわかっていると思う。「イエネコとイヌが人間の仲間で、友達だ」という考え方がたくさんの文化に根付いている。私の国にもそのような考え方があるが、「ネコとイヌはただの道具だ」という伝統文化から覗ける考え方も存在する。特に、私の母語には、人をイヌにたとえたり、イヌを使った他人を罵る言葉がたくさんある。更に、私の父親が子供の時、国中が物質不足で貧乏な時代だったため、家で飼っていたイヌを殺して食糧にするのが普通だったらしい。今でさえ、中国のある地方では「イヌ肉祭り」があるという。また、例えば、インドなどでも、ネコ肉とイヌ肉が食べられている地方がある。私個人的には、ネコとイヌが好きだが、普通にネコとイヌが食肉になることもあるのだと受け入れている。

なぜネコとイヌを食べてはいけない?

確かに、ネコとイヌを食べるなんて不思議で残酷な極まりだ。しかし、なぜ人々は平気で豚肉、牛肉や鶏肉などを食べているのに、ネコとイヌを食べることを強く非難するのだろう。しかも、ニュースを見ると、ネコとイヌを食べるのは、食糧不足が理由である場合が多い。つまり、飢餓に苦しんでいる人間が生きていくために、偶にネコとイヌを食べるのではないだろうか。一方、裕福の社会で暮らしている人間は、肉が好きだからほぼ毎日豚肉などを食べている。しかしながら、経済的余裕のある人達は、貧乏人がネコかイヌなんかを食べるのを知ったら、貧乏人の人格までに至っても批判をやめないのではないだろうか。私は、なぜ沢山の人にとって、ネコとイヌだけは食べてはいけないのかと考えるようになった。

ネコとイヌがかわいいからか?そのような理由は可笑しいのだろう。かわいいから食べないという理屈は通らないのだ。しかも、豚をかわいいと思う人も、ペットとしている人も大勢いる。ネコとイヌは家で暮らしているからか?では家で暮らしていないネコとイヌは食べられるというロジックでいいのではないか。ネコとイヌは知能が高いからか?一説によると豚の方が遥かに賢いらしい。

人類の歴史を見ると、人間はイヌを飼いならしたのは遥かに豚や鶏などより早かった。もし豚や鶏などを食べることが考えられるのなら、イヌを食べることも考えられるのだろう。ではなぜ食べないのか?まず、ネコとイヌは肉食動物だから美味しくない。それに、肉食動物だから肉を与えないといけないため、ネコとイヌの肉を食べるのに肉をたくさん食べさせるのはコストパフォーマンスが悪い。更に、ネコとイヌの肉はタンパク質などの栄養成分が低い上、寄生虫などが多いので食べると健康に害を及ぼしかねない。以上の経験による客観的な理由から、ネコとイヌは食肉としてされてこなかったと思われる。決して、ネコとイヌが賢いから、他の動物よりも人間と感情が通じれるからといった主観的な理由ではない。しかし、何万年も伝わってきた「ネコとイヌを食べられないから、狩りや門番などの役割を与える」という慣習が影響しているため、今の人間は自然とネコとイヌを仲間と見なし、他の動物よりも大切にする傾向がある。つまり、「ネコとイヌを食べる人間は極悪だ」という考え方も、柔軟性に欠けた固定観念ではないかと思った。

私たちが日頃食べている肉

私はそう考えている日々に、何人かのベジタリアンとビーガンの外国人友達に出会った。好奇心旺盛の私は当然、「どうして肉を食べないの」と一人ひとりに聞いた。宗教信仰による要求、健康のためなど理由が多種多様だが、一番心に触れたのは「畜産が残酷な産業だから」という理由だった。調べたらわかると思うが、食肉として育てられている豚、鶏や牛などは、殺されるために生まれ、身動きの取れないほど狭い檻の中で日々を送り、一生太陽光を浴びたことのないまま死ぬ。最近は、肉がおいしくなるよう、仔豚はそのままハサミで去勢される写真を見た。このような人間の罪は、文字にするだけで心が痛いほど多いのだ。

このような思考を経て、私は真剣に肉を食べることをやめようとも考えた。しかし、それは一気にできることではない。肉文化が盛んな国で住んでいるのももう一つのハードルだ。といっても、ここまでの旅は無駄ではない。私はすでに肉を削減する努力をしている。欲を言えば、もっと多くの人にこのような問題を考えていただきたい。そして一番重要なのは、どのように今の生活環境をネコとイヌだけでないすべての動物に優しくできるかという改善策を共に探りたい。

異文化交流を深めているうちに、私は自分があの人に「ネコを食べる」という話をした行為について反省を繰り返してきた。最初は、異文化交流経験がなかった自分が、他人の文化的背景を顧みず、価値観の衝突しやすい話題をピックアップして、彼女を怒らせたことは良くないと思っていた。しかし、その後は、悪かったのは自分の話し方で、その話題について話したこと自体ではないと再認識した。なぜなら、ネコとイヌを食べることは文化によって「あり」の場合もあるからだ。しかも、そのような文化は残酷だとしても、別に豚や鶏などを食べる文化よりもっと残酷なわけではないのだ。「ネコを食べる」という話は、人によって拒絶反応が起こりかねないが、決して文化的タブーの話ではない。実際、この話は人間の畜産について反省を促せるかもしれない。つまり、私が気づいたのは、異文化理解ということは、文化的違いがあるということを理解して、衝突を避けるのではない。異文化理解ということは、嫌だと思っても言葉を慎みながら話を進めた上で理解する、または理解しようとすることだ。

政治の話はタブー?

政治の話に関しても同様だ。私の周りの人達にも、政治的な話に敏感で、それをタブー視している人さえいる。しかし、日頃の付き合いの中、もし暗黙の了解で絶対に触れてはいけないものがあれば、深い関係を築いていけるだろうか。政治はあくまでも抽象的概念である。具体的に例えば、ウクライナ戦争の立場で違いが激しい、または端的に言えば、奴隷制に関する立場で違いが激しい人達は、その違いを知りつつそれについて絶対に話さずにいながら関係を深められるのだろうか。「関係を深めなくていいんじゃん」と思う人もいるかもしれないが、みんながみんな、表面的な交流にだけとどまっていたら、世界に分断と隔離ばかりが生じるのではないだろうか。異文化交流は、そのような分断と隔離を打破しつつ、人々を繋げるためにあると思う。そのため、敏感な話題でも話し合いが不可欠だと考える。

私の母国の人達の中に、一部自国政治を擁護する主張が激しい人もいる。他の国にも存在するだろう。自分の国の政治に対する批判を受け入れられない人のことだ。このような背景を知っている日本人の友達は、あるフランス人が私の前で私の国の政治について批判的に話しているのを見かけて、こっそりとジェスチャーでそのフランス人に「やめよう」と伝えた。私はそれに気づき、すぐに「続けよう」と言った。そして、自分も批判的な態度を持っていると伝えた。その日本人の友達は驚いた。話によると、彼が私の国の政治を少し批判していたら、同国の人に怒られたことがあるという。私はとてもシンパシーを感じた。なぜなら、私も自分の国で周りの人達に怒られてきたからだ。

しかし、政治的立場が違うから怒るということは、異文化交流を拒否していることだと思う。誰も何に対しても批判する権利があるので、耳を傾けることが大事だ。一方、ある集団の一部がある特徴を示したとしても、その集団のすべての人がそのような特徴を持っているとは限らない。私の国にも、政治に対して批判的である人達が大勢いる。したがって、ある国の人とある話題でコンフリクトを起こしたことがあるからといっても、その国のすべての人と話をする時に、その話題を避けるべきではない。「話したら怒られるかも」と恐れて手足を竦めるのは、真の交流が進まないのだ。実際、私はその日本人と政治の話で盛り上がり、一層交流を進め、非常に仲を深めた。

ICCという場所

今まで話した異文化の衝突の経験はICCという場所で起きて、言及した友達はすべてICCのイベントなどで出会った人達だ。私は、このような一つ一つのエピソードと一人ひとりとの出会いによって、今の自分ができている。母国の教育の影響で同性愛などの性的マイノリティに対して偏見を持っていたが、性的マイノリティの友達に実際にICCで出会って、考え方が変わった。国というアイデンティティを重要視していたが、ICCでリベラルな友達ができて、自分を地球市民として位置付けるようになった。女性の社会進出に無関心だったが、ICCでこのような問題について討論できる友達を作り、女性問題を含めた社会問題全般に対して深く考えるようになった。

人によって恐らく、ICCがどういう場所かという問いに対して答えが違うのだろう。新しい友達を作る場所、友達と待ち合わせする場所、外国語を練習する場所、自習ができる場所...それぞれ目的が違うが、皆ここで居場所を見つけられるのだ。

私も初めてICCラウンジに来た時、異文化交流について全く意識していなかった。ただの大学にある一つの空間であり、私はここでご飯を食べたり課題をやったりするところだと思っていた。しかし、ラウンジで座っていただけでも、様々な人間に出会えて、自然にかつ頻繁に異文化交流を始めることができた。振り返ってみると、私の大学生活はICCを中心に展開してきたことに気づいた。それは本当に良かったと思っている。

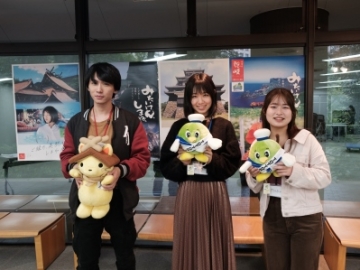

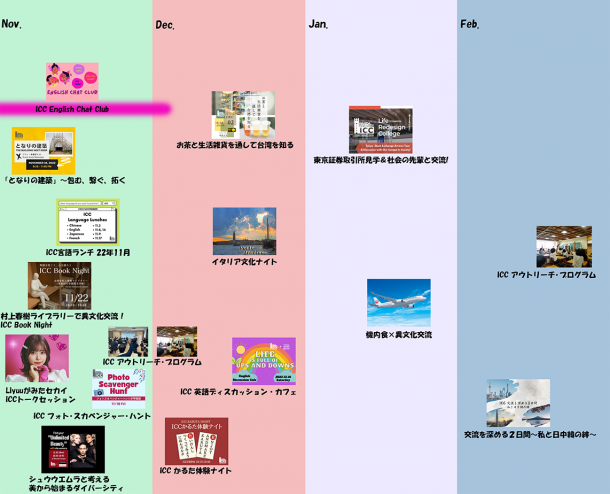

図:2022年度ICCイベント(ICC, 筆者)

ICC学生スタッフはお得

ICCの学生スタッフになって以来、イベントに参加する機会は減ったが、ラウンジにいる時間はもっと増えた。また、個性豊かな学生スタッフ同士でも仲良くなり、良いコミュニティが築けた。更に重要なのは、学生スタッフとしてさんざん鍛えられたことだ。

学生スタッフの業務は、資料作り、動画編集、イベント企画・運営・広報から司会まで多岐にわたる。そのおかげで、自分の弱みと強み、仕事内容の好き嫌いを認識することができる。より多様な業務を熟せる人間になるために必要な努力は何かに関して、答えがはっきりしてきた。例えば、自分が大人数の前でプレンゼンするのが苦手だが、交流アクティビティなどのファシリテートはうまくできる。そのため、プレゼンの時の呼吸コントロールや早口を避けるなどの緊張感をほぐす心掛けが必要だ。また、全体的把握とイベント進行の時間管理などに対する臨機応変な対応には長けるが、細かいタスクの時間配分と隅々までディテールに配慮することがなかなかできない。したがって、計画的にプランを立てる習慣としっかり時間を管理する能力を訓練すべきだ。これらの経験が失敗と遺憾を伴うが、将来の人生においては非常に有益だと感じた。

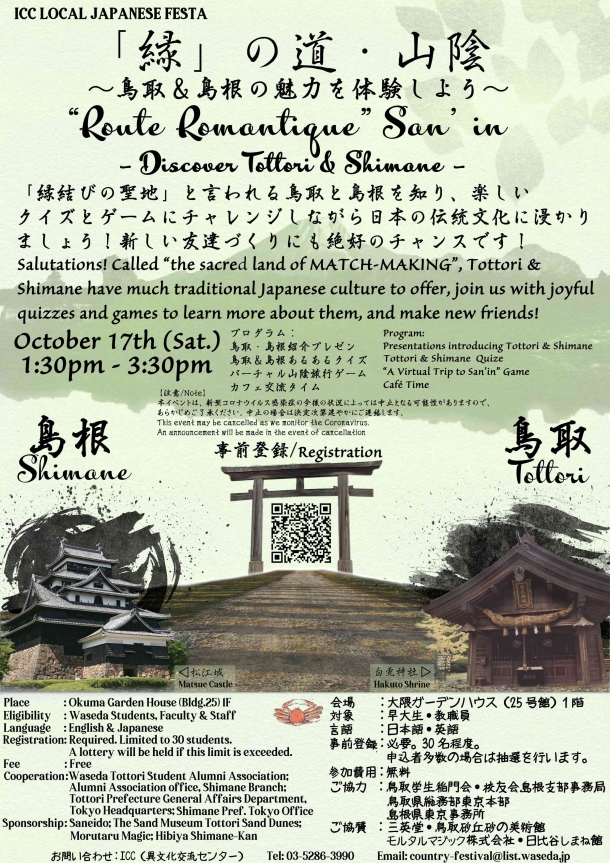

- ポスター・「縁の道・山陰」

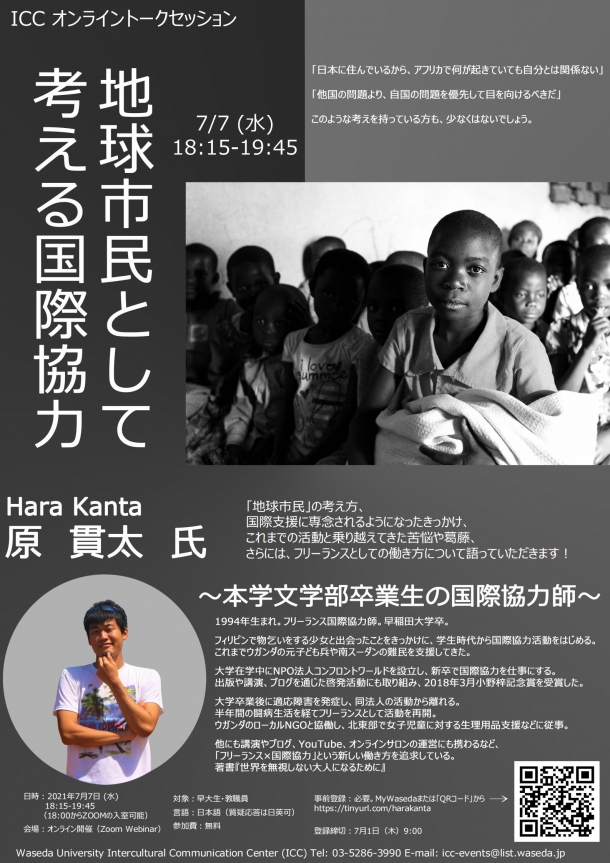

- ポスター・地球市民として考える国際協力

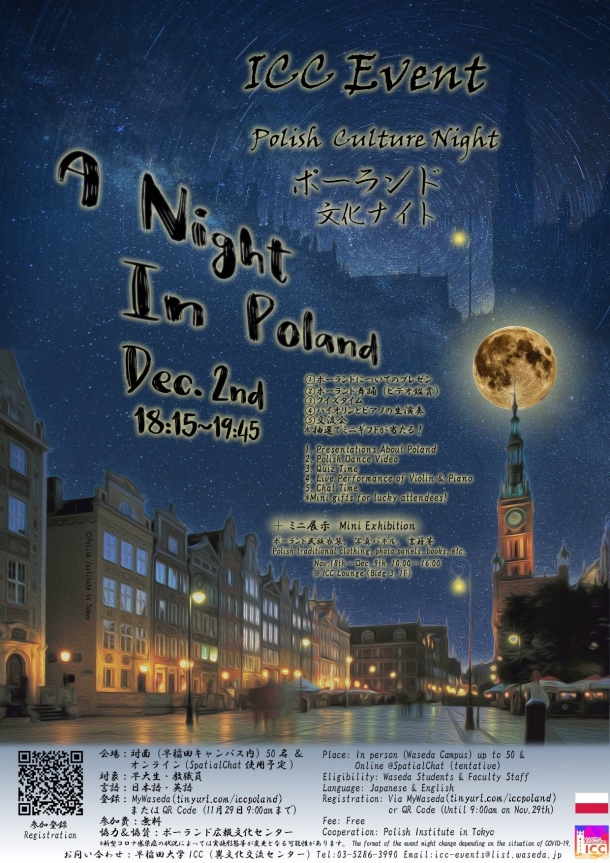

- ポスター・ポーランド文化ナイト

- ポスター・イタリア文化ナイト

異文化交流は百利あって一害なし

学生時代にやらずじまいだったことや、やり直したいことなどがいっぱいあると思う。しかし、ないものを数えるより、持っているものを大切にした方がよい。私が大学生としてやりたいことが他にたくさんあったが、時間の制約などの都合上ICCの活動にほぼ専念していた。結果として、ICCのおかげで私はなりたい人間により近づけることができた上、充実した大学生活も送れた。

ICCでの異文化交流は私に多くの財宝をもたらし、斬新な視点を啓発してくれた。今の私は、例えば「結婚するなら自分の国の人と結婚する確率が低いだろう」という考え方を持っている。なぜなら、自分の国の人口は全世界の人口のごく一部でしかなく、そもそも沢山出会った人の中で、自分の国の人の割合が少ないからだ。実際、私の友達も、国際恋愛を経験している、または異国の親友を持っている人がほとんどだ。それは、私達がいるコミュニティ自体が非常にダイバーシティに富んでいるからだ。別に特筆すべきことではないかもしれないが、私はこのようなコミュニティにいることを自慢している。

この記事を読んでいる皆さんに、素朴でICCという場所と、異文化交流をお勧めしたい。

ポーランド文化ナイトの様子(写真:ICC)

イタリア文化ナイトの様子(写真:ICC)