2024年12月6日、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、支え合い、活かし合う共生社会の実現に向けて考えるためのヒントを得る機会として、標記の公開講座を実施しました。

先ずはファシリテーターである社会科学総合学術院の寺尾範野准教授より、共生社会の理念や、本学の特例子会社*である株式会社早稲田大学ポラリスのスタッフの皆様の紹介がありました。続いて、ポラリスの伴マネジャーより業務の概要等をお聞きしたあと、ゲストスピーカーである同社スタッフ3名の方々から、日頃の仕事や地域での生活の様子、思いについてお話しいただきました。

*特例子会社:障がい者の雇用促進や安定就労を目的として、大学等の事業主によって設立された子会社のこと。

株式会社早稲田大学ポラリスの説明

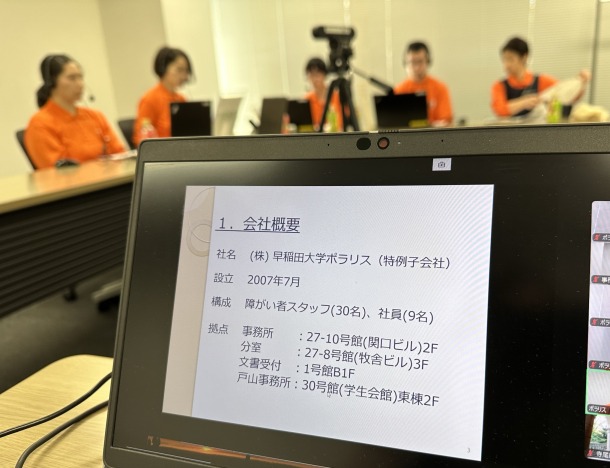

<会社概要>

株式会社早稲田大学ポラリスは、早稲田大学の障がい者雇用の取り組みを促進する特例子会社として2007年に設立されました。大学を母体とする特例子会社としては、先駆的な存在です。社名の「ポラリス」とは北極星を指す言葉で、北斗七星(おおぐま座)に似た「こぐま座」を構成しています。スタッフ、社員それぞれが星のように輝き、同時に集合体として美しい星座を形成していく姿をイメージして、2020年1月に社名を変更しました(旧社名は株式会社WUサービス)。

<業務概要>

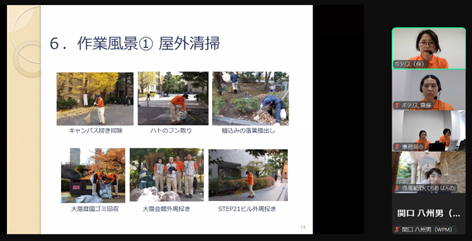

設立以来、徐々に業務の範囲が広がり、現在は「屋外清掃」、「室内清掃」、「事務補助」、「文書受付」、「再生ペットボトル処理」、「使用済み乾電池処理」等を中心に行っています。また、学内外からの職場見学にも随時対応しています。

<スタッフ概要>

現在、障がい者スタッフが30名、スタッフをサポートする社員が9名在籍しています。平均年齢は30歳で、特別支援学校での実習を経て新卒で入社した人が約半数を占めています。採用前の実習や、入社後の業務・研修を通じて、個々人の成長を促しています。障がい特性に応じた配置や、苦手な部分をカバーする仕組みを作ることで、一定の業務クオリティを保っています。また、スタッフ間のコミュニケーションを活性化するためにチームビルディングを重視するとともに、定期的に個別面談を実施し、各人の業務や生活・健康面の状況把握、困りごとや要望等の聞き取りも行っています。

障がい者スタッフは、学内の様々な場面で、環境整備や事務処理の仕事に携わっています。今後、キャンパス内で姿を見かけた時は、「おはようございます」、「お疲れさま」、「ありがとう」などと一声掛けていただくだけでも大きな励みとなります。予想と少し違う反応が返ってくるかもしれませんが、「そういう特性の人もいるのだな」と温かくご理解ください。また、皆さんが社会人となられたあとも、同僚やお客様として障がいのある方と接する際には、特性をそのまま認め、人として対等に接していただけることを願っております。

講座の中で、記録動画を用いて、実際の屋内外清掃、再生ペットボトル処理、書類封入作業、郵便物仕分け等の様子も紹介されました。参加者(学生等77名)からは、「学生や教職員からどんなフォローをしてほしいですか」、「同僚との出会いでご自身が変わった点は何ですか」など多くの質問が寄せられ、スタッフの方々は、その一つ一つに丁寧にお答えくださいました。

質疑応答(抜粋)

Q1:スタッフの皆さんから学生に希望することはありますか?

A1:「いつもありがとうございます」、「お疲れさまです」と声を掛けていただくだけでもすごく嬉しいし、あたたかい思いがします。トイレ等にペンキやインクを流さないでほしいです。

Q2:教職員にフォローしてもらいたいことはありますか?

A2:イレギュラーな事態が起こり、うろうろと分からないような様子のスタッフを見かけることがあったら、何に困っているのか?と声を掛けてほしいです。

Q3:ポラリスで働くことの良さは何ですか?

A3:就業時間が決まっていて働きやすく、ワークライフバランスが取りやすい職場だと思います。同僚との関係性も非常に良いと感じます。

Q4:同僚との関係によって、自分のこういうところが変わったという点はありますか?

A4:人と話すのが苦手でしたが、スタッフと仕事やプライベートのことを話すようになり、それが楽しくなりました。

Q5:学内でも学外でも、新しく挑戦してみたいことはありますか?

A5:シェアハウスで友達と一緒に暮らしてみたいです。

Q6:仕事中にミスが生じないように工夫していることがあれば教えてください。

A6:例えば封入作業では、まず10枚ずつ枚数を数えて、その重さも測って確認することで、二重チェックをしています。これにより、ミスが生じたとしても、最小単位で修正することができます。もし失敗してしまった時は、必ず報告をするよう促しています。そして、報告してくれたことを褒め、今後はこうしよう、ということを確認するようにしています。

寺尾准教授による総括

ポラリスには様々な仕事があり、皆さんの学生生活を支えてくださっていることがお分かりになったと思います。私にとって特に印象的だったのは、スタッフの方々がご自身の工夫によって、生き生きと日々の仕事をなさっている点でした。障がいのある方々の実際の仕事や生活の様子を知って、「なんだ、私たちと一緒じゃないか」と感じた方もおられるのではないでしょうか。この「障がいの有無にかかわらず私たちは同じ人間だ」という認識を持つことは、共生社会を目指していくうえでとても重要です。共生社会の実現に向けて、日本の職場や学校にどんなことが求められているのか、地域生活においてどのような取り組みが必要か、この講座をヒントに皆さんに考え続けていってほしいと思います。あらためて、お忙しい中、このような素晴らしい機会を与えてくださったポラリスの皆様に厚くお礼を申し上げます。

受講生の声(抜粋)

- いつも支えてくださっていることを知り、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんがそれぞれ目標を持ち工夫をして一歩ずつ成長されているお姿を拝見し、私自身も明日から頑張ろうと大変刺激になりました。

- 寒い日も暑い日も外作業をしてくださったりしており、辛いことがないか心配しておりましたが、皆さん、楽しくやりがいを持ち取り組まれている様子が聞けて、とても良かったです。体調がすぐれない日もあるかと思いますが、無理することなくお仕事していただければと思いました。

- どうすればうまく行くのか、どうすればもっとパフォーマンスが上がるのかなどを考えながら働いておられることが伝わってきました。

- 実際にポラリススタッフの皆様がご自身の経験や現在の生活について詳しく話してくださり、社員さんやご家族の優しい支援のもとで生き生きと生活されているのだと感じられてよかったです。

- 各々のメモや連絡を通した確認の重視、そしてヒューマンエラーを万人の前提としてリスクヘッジも兼ねた仕組み化や報告の推奨が徹底されており、スタッフ側もその有効性を実感されている、素敵な組織であると感じました。

- インタビューでの一生懸命な応答からも、仕事に対する意欲や他者への思いやりが伝わり、胸が熱くなりました。ポラリスが提供する環境が、スタッフ一人ひとりの可能性を引き出し、より良い社会づくりにつながっていることを改めて実感しました。

- 障がいを抱えつつ、社会に参画している人たちが実際にどのように業務に従事しているのか、またどのような生活を送っているのか、具体的な話を聞けたことで、「障がい者」という枠を超えて個人個人を感じることができ、障がいを持つ人と持たない人とに大きな違いはないのだということが感じられました。このように互いの壁を意識し過ぎない、相互理解を深めるということは、誰にとっても生きやすい共生社会を創造していく上で重要なことであり、今回の講演を通して改めて実感することができました。

- 人間には得意不得意があり、障がいもそのうちの一つであると考えているように見受けられた。

- 個々を知り、互いが「同じようで違う」「違うようで同じ」ということに気が付ければ、偏見の枠から抜け出し、より広い視点で物事が考えられるようになり、あらゆる人にとって過ごしやすい社会とはどのようなものか考えていくうえで役立つのではないか。

- 支援する側とされる側という単純な図式ではなく、共に成長し合う社会のあり方を考える必要性を実感しました。

- ポラリスで働く方々の日常の一端を拝見することができてとても良かったです。またこのような機会があれば参加させていただきます。

- 私たちの学生生活はポラリスの方々によって支えられていると感じました。また、実際にポラリスで働かれている方々の想いを知ることができ、ポラリスの方々への感謝を忘れずに学生生活を過ごしたいと感じました。貴重なお話をありがとうございました。