連載 ワークライフバランス挑戦中! 第29回

育児と仕事、葛藤を乗り越えて

本庄高等学院 教諭 羽田 真

▲職場に近い群馬県神流町の恐竜センターにて。息子のおかげで筆者も恐竜に詳しくなった。

時計は午前6時30分。坊やに声をかける。「まだおきない!」どうやら今日もタフな交渉になりそうだが、時間は限られている。何とか説得しなければ。20分、30分……7時をまわってようやく投降だ。よし、次は朝食をとらせよう。「ウワァーン!」おっと、どうした?「パンがにがい!」しまった、トーストが少し焦げていたようだ。すまない、パパが悪かった。パパのはまだ焼いてないから交換だ。「うん」よかった、納得したようだ。続いてお着替え、歯磨き、検温も済ませなければ。「これはキライ!」クマのトレーナーはお気に召さない模様。「これにする!」そのシャツはちょっと寒そうだが…もう小さくなったし…。しかしご機嫌を損ねたら大変だ。それでいこう。保育園バッグは準備完了。水筒を入れ、連絡帳の記入も済ませた。炊飯器のタイマーをセットしたら出発だ。やった!急げば1限に間に合いそうだ。さて、お靴は自分で履けるかな?「ねえパパ、うんちでる!」

まだまだイヤイヤ期の息子がいる生活は、毎日が綱渡りだ。妻は勤務先が遠く、朝6時前に家を出てしまう。我が家は「ジジババ・ヘルプ」にも頼れず、必然的に平日朝夕のお世話は私のワンオペになる。今までも、土曜保育に延長保育、病児保育、シッター補助などあらゆる支援・制度をなりふり構わず駆使し、妻とも協力しながら育児と仕事の両立に挑んできた。しかし、息子の急な発熱での欠勤など、職場には迷惑をかけてばかりだ。授業準備もままならない。本は読めない、論文は書けない、出張は行けない。会議、面談、課外活動…。いくら時短や効率化を進めてもやりたい仕事はできず、もどかしさや苛立ちを覚えることも多い。何とかもっと仕事をしたい。

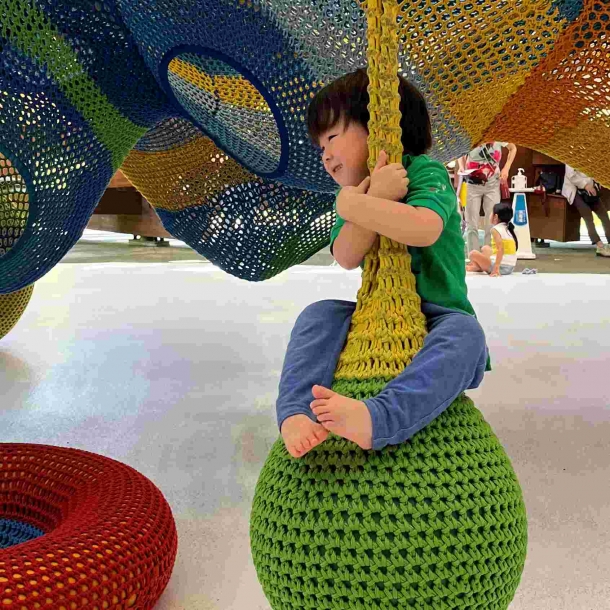

▲箱根彫刻の森美術館の体験型アートを楽しむ。筆者が引率で不在の時、妻が連れ出してくれた。

一方で、息子と過ごす時間も足りないのだ。放課後のクラブを1時間早く切り上げて新幹線に駆け込んでも、保育園に到着するのは人もまばらな閉園間際。こっちも大急ぎで来たのに「おむかえ、おそかった」なんて泣かれて心が折れることもしばしばである。とはいえ、子どもの成長には親からのふんだんな愛情が欠かせないことも理解している。一番甘えたい盛りの3歳児が保育園で11時間も頑張った気持ちを思うと、申し訳なく、やるせない。

睡眠時間を削るのも限界。どうしようもない葛藤を繰り返す日々なのである。

それでも、親身になって寄り添ってくださる同僚の先生方や職員の方々に救われている。「ダイバーシティ推進」の看板に偽りなく、本学の皆さんはいつも温かい。「お子さん大丈夫ですか?」「そういうとき、仕事ができなくてつらいですよね」と声をかけてもらえることで、どれだけ助かっているか。このありがたさは、当事者になってみて初めて分かったことだ。

▲夏休みの家族旅行、初めての海外は韓国へ。漢江遊覧船での一コマ。すっかり気に入り年末にも再訪。

1979年のアメリカ映画『クレイマー、クレイマー』には、育児に仕事にと孤軍奮闘する主人公テッドに対し、上司が解任を告げるシーンがある。育児は迷惑なのか、と胸に刺さる。しかし、今やワーク・ライフ・バランスは職場の生産性を向上し、よい仕事を実現するために不可欠であると広く認識されている。育児は膨大な時間的拘束を伴うが、決して仕事とトレード・オフではない。育児中だからといって責任のある仕事から排除されたり、キャリアを奪われたりしないことが組織にとって重要だ。そんなダイバーシティ・マネジメントに気づけたのも、いまの立場に置かれたことの効用である。葛藤を味わってこそ役立てることがある。だからいつか息子が育っても、支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、誰もが力を発揮できる職場環境の創造に尽力したい。

「パパ、だいすき!」と抱きつく息子の笑顔に癒されつつ、今日もまた職場に向かう。

本学法学研究科修士課程修了後、桐蔭学園中等教育学校教諭を経て2009年より現職。担当科目は政治・経済。2023年3月まで教務主任(生徒担当)。中央学院大学法学部非常勤講師、本庄市行政不服審査会委員などを兼担。家族は妻(高校教諭)と長男(恐竜好き3歳)。