<開催報告>

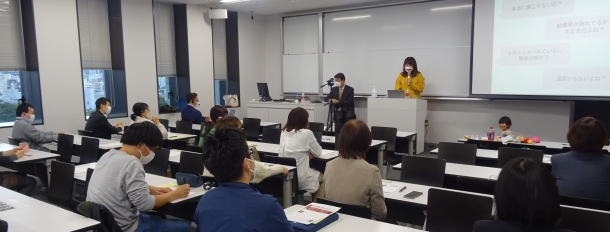

2022年10月28日、本学3号館704教室において、自身も難聴当事者であると同時に言語聴覚士の資格を持ち、障がいや生きづらさを抱える人の支援に関わる活動を行っている本学卒業生・志磨村早紀氏をお招きし、公開講演会「一人ひとりの『選択』が認められ、尊重される社会に」を開催しました。講演は教室での対面(本学学生・教職員のみ)とオンライン配信(本学学生・教職員・一般)によるハイフレックスで行い、71名のご参加をいただきました。

講演に先立ち、ダイバーシティ推進担当理事の麻生享志教授(国際学術院)より挨拶があり、本講演会の趣旨と目的が語られました。続いて、司会をつとめた人間科学学術院・藤本浩志教授から講師の紹介があり、志磨村氏が人間科学部在籍時に、聴覚障がいの当事者として学内の障がい学生支援の発展に貢献したことにより小野梓記念賞を受賞した経歴にも触れられました。

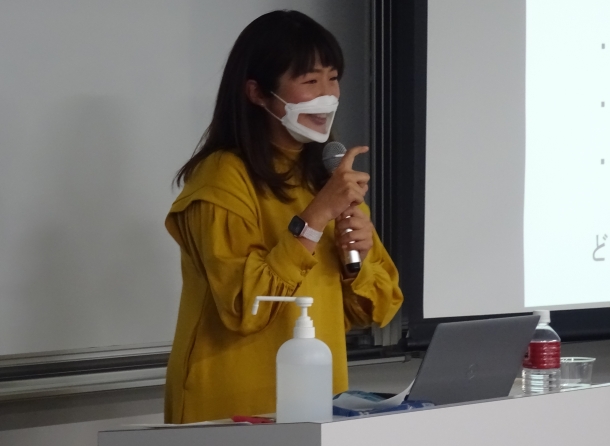

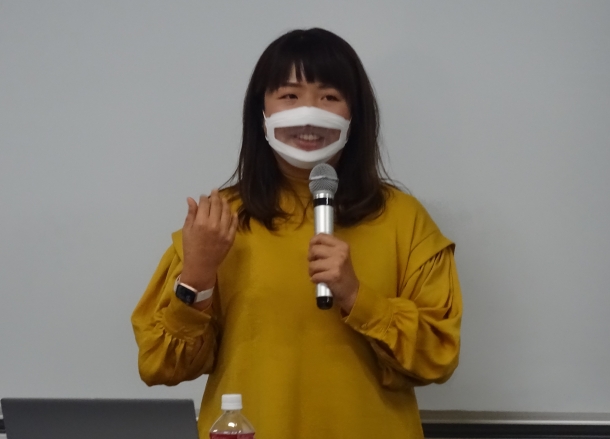

講演の中で志磨村氏は、ご自身の子どもの頃に経験した「聞こえ」にまつわるエピソードの紹介からはじめられました。小さい頃から右耳が聞こえないことは自覚していたものの、小学校2年生の時にはじめて家族にそのことを打ち明けて難聴であると診断されたこと、高校卒業まで地元の学校で聞こえる子どもたちと一緒に学んでいて、自分のような聴覚障がいのある人に出会った経験がなかったこと、そのため自分の聞こえにくさを客観的にとらえる機会もなく、うまく言語化できなかったという辛い体験、今では文字通訳や補聴援助システムなどで情報を得られるが、当時その知識がなく「頑張って聞く」ことしかできなかったこと、大学入試の際にはセンター試験の出願書類で「障がいのある学生への配慮」というものがあることを知り驚いたこと、二次試験でもそれぞれの大学に配慮申請を出したが、心に残っているのは早稲田大学人間科学部の入試で、その時にはじめて安心して試験を受けられると感じたことなどを語られました。

そして本学入学後に障がい学生支援室の存在を知り、実際に支援を受けるようになってからは「最初は申し訳なさを感じることがあった」ものの、授業中に話されるちょっとした雑談や冗談などが支援により文字情報で示されたおかげで臨場感を感じることができ、「私にとって支援は大切なもの」という認識に変わったと説明されました。それを機に「どんな支援方法をどのように使えば、支援者さんも私も気持ちよく支援が受けられるかを常に考えるようになりました」と語り、早稲田の学部時代は支援の必要性に自分で気づくとともに、前向きにとらえながら考えを深めた4年間だったと当時を振り返られました。

お話は学部卒業後のキャリア形成に及び、言語聴覚士の資格取得後はその知識を活かしてどう働くかという考えに行きついた結果、その後5年間、本学の障がい学生支援室で働いていた期間のことを話されました。来室者への対応を少しでも早くするために座席の位置の変更、室内のパーティションを低いものに変えて見通しが良くなるようにする、ホワイドボードの活用や筆談・指差し確認など、業務の遂行にあたって実行したさまざまな工夫や試行錯誤の数々について事例を交えてながらお話しされました。また、聞こえる人が初めて聴覚障がいの人とコミュニケーションをとるときにわかりやすいものは何かを考え、自分の聞こえを説明したり、お願いしたい配慮について自分自身の「トリセツ」を作成したことが紹介されました。

現在は大学院で学びながら子育て、そして障がいのある学生支援にも力を入れているという志磨村氏は、講演のテーマである「選択」に関連して「理想を言えば、その選択肢がなぜその人にとって必要なのか、当事者が負担になるほど周りに説明しなくてもいい社会になってほしい」「『選択』を提供する側の皆さんには、なぜこの人がこの選択をするのか、どういうところに難しさがあるのかを想像してもらえればと思います」「自分の価値観にこだわりすぎずに、相手とのコミュニケーションを柔軟に取れる人がどんどん増えるといいなと考えています」と述べ、講演を締めくくられました。

講演後、藤本教授が講演内容を振り返るとともに、学部時代の志磨村氏が聴講していた当時の授業の様子についても語られました。そして「学生支援に関することは教科書を読んで広く一般論を学ぶことも大切だが、それ以上に大切なのは、今回のように当事者である志磨村さんの人となりを知り、実体験を言語化してお話いただくこと。私自身も含め、皆さんがこの講演会を通し自分ごととして、『半径3メートルくらいのイメージで何ができるのか』を考えるきっかけとしていただければ幸いです」と述べられました。

その後会場とオンライン双方の参加者から質問が数多く寄せられ、志磨村氏はその一つひとつにユーモアを交えながら丁寧に答えていただきました。

当日実施したアンケートでは、「ご経験を伺えたことで、聴覚障がいが身近になったような気がします。こういう経験はとてもプラスになると思いました」「同じ聴覚障がいを抱えながら人生を歩んでいる方に出会わなかったという内容がありましたが、やはりそのような現状があるのだと再確認できました」「自分自身の近くで、半径3メートル以内程度を皆でつむいでいけるように、日々生活していきたいと思います。さまざまな『選択肢』の構築に貢献できるよう努めたいと思いました」「選択肢があることを知りご自身で作り出すようになるきっかけが早稲田大学にあったとのこと、とても光栄に思い、後に続く学生たちにもさまざまな選択を経験してもらえるよう努めたいと思いました」などの感想が寄せられ、アンケートからも満足度の高さがうかがえる講演会となりました。