ダイバーシティ推進室では、本学の特例子会社である株式会社早稲田大学ポラリス(以下、ポラリス)のご協力を得て、学内で働く障がい者スタッフの皆さんをゲストスピーカーに迎えて実施する「交流授業」の企画、運営を行っています。同じキャンパスにいながら、日常的に接する機会のない学生とスタッフが授業を介して交流することによって、双方が学びや気づきを得る機会を提供することを目的としています。

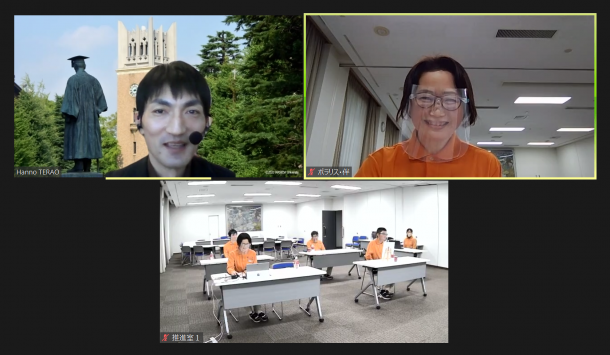

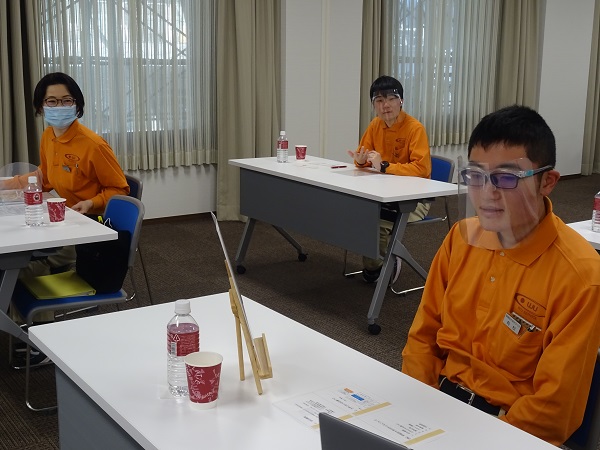

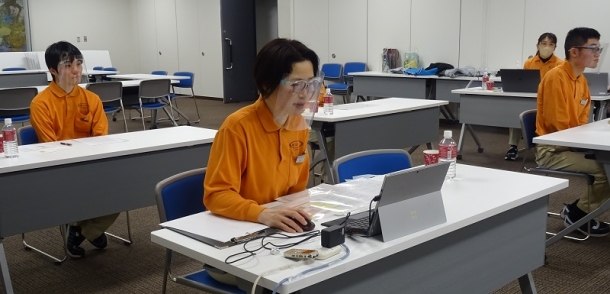

2021年12月22日、社会科学部の「比較近代社会思想2」(担当:寺尾範野准教授)の受講生50名に対してZoomウェビナーによる交流授業が行われ、ゲストスピーカーとしてポラリスの社員5名(障がいのあるスタッフ3名、サポート社員である伴 麻子マネージャー、坂本寛美さん)をお招きしました。前半は、ポラリスの事業概要説明、業務内容紹介動画の視聴、社員一人ひとりから自身の経歴や仕事への取組みに関するスピーチがあり、後半はそれらを受けて活発な質疑応答が行われました。

今回の交流授業全体を振り返って学生から寄せられたコメントからは、学生たちがそれぞれの視点から多くの貴重な学びを得たことがうかがえます。

株式会社早稲田大学ポラリスの事業概要説明

<会社概要>

(株)早稲田大学ポラリスは、早稲田大学の障がい者雇用の取組みを促進する特例子会社として2007年に設立されました。大学を母体とする特例子会社としては、先駆的な存在でした。

社名の「ポラリス」とは「北極星」を指す言葉で、北斗七星(おおぐま座)に似た「こぐま座」を構成しています。スタッフ、社員それぞれが星のように輝き、同時に集合体として美しい星座を形成していく姿をイメージして、2020年1月に社名変更しました(旧社名はWUサービス)。

<スタッフ概要>

現在、主に知的障がいのあるスタッフが27名、スタッフをサポートする社員が8名在籍しています。居住地は「東京都」が8割、生活拠点は「親と同居」が6割強、入社前は「特別支援学校での実習を経て新卒で入社した人」が約半数を占めています。採用前に複数回のインターンシップ、入社後は業務や研修をとおして教育を行い、個々の成長を促しています。各人の障害特性に応じた配置、また苦手な部分をカバーする仕組みを作ることでクォリティの向上を図っています。

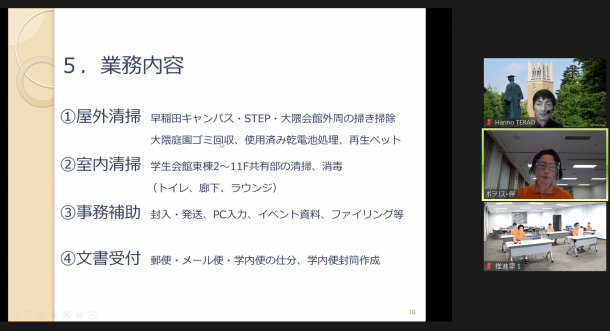

<業務概要>

設立当初は、親会社である(株)早稲田大学プロパティマネジメントが管轄している清掃業務のうち、危険度や難易度の比較的低い掃き掃除とゴミ回収・分別のみ担当していましたが、室内清掃、事務系作業、文書受付、使用済み乾電池処理と順調に担当領域が拡がり、2020年秋からは大学のSDGs取組みの一環として「ボトル to ボトル」(リサイクル業務)も始まりました。

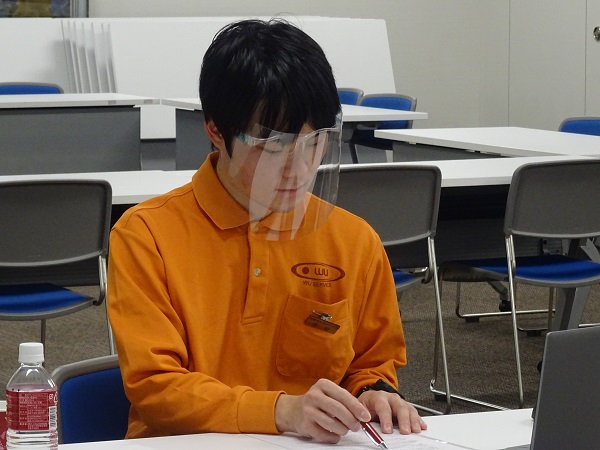

障がいのあるスタッフは、大学運営に関わるさまざまな場面で、体力、持続力、記憶力など自分の持てる力を発揮して環境整備や事務処理に携わっています。キャンパス内でオレンジ色のユニフォームを見かけられた際には、彼らの存在や日々の働きについて思い出していただけたらと思います。

「おはようございます」、「お疲れさま」、「ありがとう」などの一声が大きな励みとなります。返事が苦手な人もいますが、その場合は「そういう特性の人もいるのだな」と温かい気持ちでご理解いただければ幸いです。

続いて、動画を介して、スタッフによる屋内外清掃、郵便物仕分け、書類封入作業、ペットボトル再生処理の様子が紹介されました。さらに、スタッフ3名によるスピーチ、伴マネージャーによるコメントがありました。

Aさん(主な業務:屋外清掃、再生ペットボトル処理、事務補助、文書受付)

入社1年目です。高校では、ポリッシャー操作や採用面接の受け方や働くときの心構えなどを学び、3年生のときは生徒会長でした。社員になってからは、早く職場の雰囲気に慣れるよう、積極的に自分から周りに話しかけました。文書受付に来たばかりの頃は、部署の名前や棚の位置を覚えたり、漢字の勉強をしたりしました。最近では英語の宛名はメモを取って覚え、書留配達証は字を丁寧に書くことを心掛けています。ペットボトル再生の作業では、どう効率よくペットボトルの山を片付けられるかを考えながらやっています。落葉掃きや植込み清掃では綺麗になったときに達成感を感じます。まだ入社したばかりですが、これからいろいろな仕事を覚えて後輩に教えられる社員になり、努力して大学の中で役に立てるようになりたいと思います。お給料は、家に少しお金を入れて、毎月貯金しています。自分の好きなものや服を買ったりもします。将来は自立して一人暮らしをしたいと思っています。

| <伴マネージャーのコメント> どの作業にもまじめに取り組み、地道な努力を重ねて、着実に力をつけてきています。穏やかな人柄でスタッフ同士や実習生ともよいコミュニケーションを取れる方なので、周りの空気が柔らかくなる感じがします。これからの成長が楽しみです。 |

Yさん(主な業務:室内清掃、再生ペットボトル処理)

高校卒業後、職業訓練校の販売物流ワークコースで1年間、品出し・台車運び・レジ打ち・伝票記入等を練習し、2回実習した後、ポラリスに入社して、今年で9年目となります。ここ2年くらいは、コロナによる在宅勤務等でシフトが変わって大変でした。毎日の作業では、新しい人や実習生にどう教えるかを考えています。自分で成長したと思うところは、掃除が丁寧に上手になったことと会社でコミュニケーション力が上がったことです。これからも他の人に丁寧にわかりやすく教えられるようになっていきたいです。清掃で学生さんから「キレイになりましたね」と言われたときなどは、見てもらえているんだな、と仕事のやりがいを感じます。週末や長い休みのときに友達と遊んだり出かけたりすることが好きです。家では料理、買い出し、キッチン清掃、トイレ清掃、ゴミ出し、洗濯物たたみ等の手伝いをしています。来年か再来年に一人暮らしを始められるよう練習しています。

| <伴マネージャーによるコメント> 室内清掃は道具の種類や手順が多く、イレギュラーなことも多い現場ですが、毎日淡々と繰り返すことで習得してきました。仕事の経験や年数を積むに伴ってだんだんと積極性が出てきて、今回の発表にも自ら名乗り出てくれました。先輩スタッフとしての自覚もあり、頼もしく見ています。一人暮らしを目標に、生活面でもできることを着々と増やしています。 |

Kさん(主な業務:事務補助、再生ペットボトル処理、屋外清掃、乾電池処理)

20年以上、箱を作る会社で勤務し、区の支援機関で3年実習経験を積んだ後、ポラリスに入社して15年目となります。前の仕事で身に付けたことは今も生かせていると思います。屋外清掃や事務作業、どの作業も手を抜かず集中してやるよう心がけています。汚れによって道具を変える、封入物に色違いの付箋を付ける等、やり方を工夫しています。乾電池処理では、区別が難しいのですが、発熱・液漏れもある乾電池を種類ごとに分けて絶縁処理を行い、15kg 1ケースに入れて運んでいます。ペットボトルのリサイクル作業では、大学のSDGsの取組みに貢献できていると思います。最近は、指示された仕事を、社員に報告、確認しながら進めることができるようになってきました。先日はジョブコーチさんのご提案で、後輩スタッフに分かりやすく教えるよう取り組みました。これからもいろいろなことに注意しながら仕事を続けていきたいと思います。

| <伴マネージャーによるコメント> 職人肌のベテランで、いつも気を抜かず責任感を持って取り組んでいます。細かい部分の正確さを保つことやさまざまな種類があるものを厳密に仕分けることが得意で、事務補助業務の最終チェックや乾電池の分別等で貢献してくれています。身に付けたスキルやコツが沢山あるので、後輩にうまく伝達していけるようになるといいと思っています。 |

質疑応答

Q:一時期はほぼ在宅勤務であったと伺いましたが、どのような勤務でしたか。

A:ビジネスマナー等、業務に関わる課題をデスクワークとして行いました。

Q:お二人から、一人暮らしをこれからしたいとありましたが、どうしてそのように思いましたか。不安に感じる点・楽しみにしている点があれば、それも教えてください。

A:周りが一人暮らしをしている人がいて、話すうちに、自分もしてみたいと思いました。経済的なことについては不安があります。気兼ねなく友達を家に呼んで自由に遊ぶことを楽しみにしています。

Q:入社時に自分から周りに話しかけていたと伺いましたが、社員同士のコミュニケーションをサポートする方は付きますか。それともコミュニケーションに課題がある方は、自力で克服されるのでしょうか。

A:入社前に2、3回職場経験をする際、挨拶・返事・不明点の確認等、働くうえで必要な最低限のコミュニケーションについてはトレーニングし、大丈夫であろうと思われる方を採用しています。障がいがあり、緊張が高い方が多いので、入社時に社員がマンツーマンでサポートしています。先輩社員にも、新人だったときを思い出してお互いサポートしあってください、と声掛けしています。所属していた学校の先生や支援機関の方など、相談できる方は複数いますので、本人がサポートを受けやすい体制を作っていきたいと考えています。

Q:障がいのあるスタッフと障がいのないスタッフの間でどのような関係性を築いていますか。またどのような関係性を築いていきたいと考えていらっしゃいますか。

A:障がいがあるからといって特別なことはなく、会社の同僚という対等な関係性であると思っています。ただし、指示を出すときには抽象的ではなく具体的なわかりやすい言葉(例:ちょっと待っていてください → 5分待っていてください)で指示を出すようにしています。信頼して指示を聞いてもらえるよう、仕事が円滑にいくように、心がけています。アフター5では、カラオケや食事等に誘われて、一緒に出掛けることもあります(コロナ前)。

受講生の声(抜粋)

・“職場の仲間や後輩に教えられるように仕事を覚えたい”という考え方がとても印象的でした。

・休日の過ごし方や仕事への達成感・悩み等は自分と同じで、障がいがあるからといって特別な生活をされているわけではないと知り、これまで無意識に感じていた健常者との差を考え直すことができました。

・周りの人達に触発されて一人暮らしを計画している人もいらして社会との繋がりも感じました。

・“一人暮らし”という生活方法は障がい者の自立生活を促すという点で、積極的にサポートしていくべき事業ではないかと考えます。

・障がいのある皆さんが行っている業務は、覚えれば誰でもできるが毎日継続して行うことは難しい業務(落ち葉や建物中の掃除などは一日やるように言われたらできるが、毎日やることは難しい)が多いように感じました。また、記憶力の高さや乾電池の処理などの特性を活かせている点で、組織としてレベルが高いと思いました。「学生のときに勉強ができないことを指摘され、悔しい思いをしたが別のことで頑張った」というお話がありましたが、そのような姿勢は、自分も見習うべきだと思います。

・単純な作業をこなすだけではなく、作業の効率の良さを求めたり、清掃範囲を覚えたり、事務作業をするために漢字の勉強をしたり、とたくさんの努力をしながら働いていらっしゃると感じました。障がいがない社員でも向上心を持って仕事に取り組むことは難しいように思えますが、それを当たり前のようにこなしている皆さんへ尊敬の念を抱きました。マネジメントされている方のお話では、それぞれの苦手な部分と得意な部分を考慮して仕事を振り、パズルのように当てはめていく、という言葉が印象に残りました。そのような工夫があってこそ、ポラリス社員の方の力がさらに発揮されるのだと感じました。

・大学という研究機関において、社会的な問題である障がい者雇用や共働について実践的に学び、考えていく場所があることは非常に意義深いことだと思いました。

・今回の授業を通して、「違いを違いとして認めて共に生きる」ということがどのようなことなのか具体的なイメージが掴めました。もともとオレンジの制服で清掃をされている方々がいることは知っていましたが、その中に障がい者の方がいらしたということを初めて知りました。高校にいらした清掃員の方々と変わらない仕事の様子で、健常者か障がい者か気にしたこともなかったからだと思います。得意分野と苦手分野を見極めて仕事を任せているというご説明を伺いましたが、本当に得意分野だと健常者と何ら変わりないと感じました。このような気づきを踏まえ、社会の中で障がい者と健常者を分けるべきではなく、一緒の社会で生きていけると実感しました。