2021年度 男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会 「GSセンターを知っていますか?」

- 開催日:2021年11月26日(金)

- 講師:

渡邉 歩 氏(早稲田大学GSセンター専門職員)

大賀一樹 氏(早稲田大学GSセンター専門職員)

しゅんD 氏(早稲田大学GSセンター学生スタッフ ) - 開会挨拶:麻生享志 氏(早稲田大学理事<国際広報、ダイバーシティ推進担当>、国際学術院教授)

- 司会進行:弓削尚子 氏(早稲田大学ジェンダー研究所員、法学学術院教授)

開催報告

早稲田大学GSセンター(Gender and Sexuality Center)は、2015年3月、Waseda Vision 150 Student Competitionにて「日本初! LGBT学生センターを早稲田に!」と題した企画が学生から出され、その提案が総長賞を受賞したことをきっかけに1年間の準備期間を経て2017年に設置され、今年、開設5年目を迎えました。

開設当初より「多様な価値観や生き方を尊重するキャンパスづくり」を目指し、ジェンダーやセクシュアリティに関する悩みを抱えた学生に寄り添いながら活動してこられた専門職員の渡邉 歩氏、大賀 一樹 氏と学生スタッフのしゅんD 氏をお招きし、2021年度 男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会「GSセンターを知っていますか?」を公開講演会として開催いたしました。

オンライン開催のメリットもあり、本学の学生・教職員だけでなく、他大学の学生・教職員の皆さんなど、山梨、愛知、香川、兵庫、島根などにお住まいの方々も含めて、総勢186名の皆さんのご参加をいただきました。

冒頭、大学を代表してダイバーシティ推進担当理事の麻生享志教授(国際学術院)より、GSセンターが設置された経緯、本学のダイバーシティ推進の取組みについて紹介がありました。

続いて、本日の講演会では、開設当初から活動してこられた講師3名より、これまでの歩みを振り返りながら、これからのGSセンターに期待する役割についてお話をいただき、参加者自らが多様な個性を尊重することについて考え、大学の課題と今後の展望を模索するきっかけにしてほしい旨、挨拶がありました。

また、本講演会においては慶應義塾協生環境推進室の皆さまにご協力、ご参加いただいていること、さらに両大学がより充実した形で発展していくためには、今後、ダイバーシティを切り口に協力関係を強化していく予定であることが語られました。併せて、講演会参加者の皆さまへ本学のダイバーシティ推進の取組みへのご理解、ご協力への謝辞が述べられました。

第1部 早稲田大学GSセンターの取組み紹介

講師3名の自己紹介、自分自身のジェンダーバイアス等を知るアイスブレイクに続き、GSセンターの取組みとして、①ジェンダーやセクシュアリティに関する相談 ②居場所の提供(関心者、当事者、ALLYなど) ③リソースへのアクセス(図書、DVD、スタッフ) ④イベント参加 について紹介がありました。

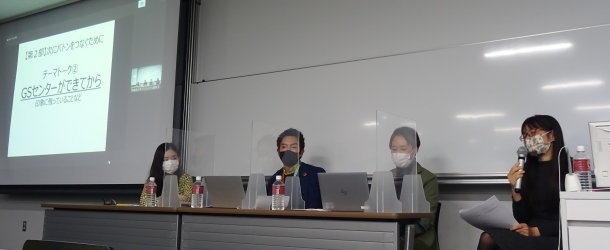

第2部 次にバトンをつなぐために

第2部は、弓削尚子先生司会進行のもと講師3名によるテーマトークを行いました。

テーマトークの中から、エッセンスをダイジェストでご紹介します。

テーマトーク① GSセンターができるまで

【しゅんDさん】 ~学生目線でのGSセンターができるまで~

2016年、入学直後にサークルを探しているときに「ダイバーシティ早稲田」を知り、「LGBT学生センターを早稲田につくる」ことを聞きました。この企画を提案した先輩たちは学生生活を送る中、「海外の大学にはLGBTセンターなるものがあるらしい」ということを知ったのが提案のきっかけでした。そのような場所があれば、自分たちがもっと安心してキャンパスの中で過ごせるし、友だちが不登校になること、心が病んでしまうことをどうにか防ぐためのいい場所をつくれるのではないかと思い、海外の大学で行われていた取り組みを学びながら提案をしました。

「社会を変えることはむずかしくて、なかなかできることではないけれど、自分が4年間過ごす大学を変えることは、もしかしたらほんの少し可能性があるかもしれない」との思いからサークルに加わりました。

「GSセンター」という名称を決める会議には学生も加わりました。「LGBTセンター」では、利用する側の学生が「あのセンターを利用するとセクシュアルマイノリティだと思われて、自分のセクシュアリティが自分の意に反して、同級生にばれてしまうことになるのでは」と不安を持つかもしれない、と学生から意見が出されました。今もそのように懸念される方もいるかもしれません。

そこで、LGBTという特定のマイノリティーだけを指すことがないよう、Gender and Sexuality Centerから「GSセンター」に決まりました。その他にも、お茶を飲むスペース、ソファーを置いた読書スペース、学生同士が話をする中でサポートし合うピアポート体制など、よりよい場所をつくるために何度も話し合いを重ね、GSセンターが設置されました。

【大賀さん】~開設当初の様子~

2016年末にGSセンター専門職員の募集があり、「絶対にここで働きたい!」という思いで応募し、幸い採用されました。開設当初は、「もしかしたら、誰も利用する人はいないかもしれない」という話もありました。それでも私自身は、LGBTQ+コミュニティの中で相談支援をしてきた経験から、相談を受け付けていたら必ず相談者は来るはず、と考えていました。「相談を支援するために安全に話ができるセーフスペースを絶対につくってほしい」と伝え、防音室に近い部屋を用意していただきました。

いざ開設してみると、当初の想定以上に来室する方がたくさんいました。最初は学外者や一般の方が多いかと思っていましたが、実際は早稲田の学生を中心にたくさんの来室がありました。相談件数は想定以上で、専門職員2名では抱えきれないほどでした。

【しゅんDさん】学生スタッフとして勤務を開始した日は、4月1日の開室から2日目のことでした。生協へ色鉛筆と紙を買いに行き、手書きでGSセンターの看板を作りました。そのぐらい手探りの中で始まり、ゼロからの試行錯誤でした。

【渡邉さん】正直、最初はどうなることかと思っていました。最初は日に1人か2人に来ていただけるだけで「やったー!」という状況でした。徐々に評判が拡がっていき、開設3年目には、日に10人~12人の方が利用することが当たり前になりました。「ここにくれば、お昼に電子レンジが使えるからきました」という方、図書スペースにふらっと来る方など、本当に利用者のニーズは多種多様でした。

テーマトーク② GSセンターができてから <印象に残っていること>

【大賀さん】一番印象に残っていることは、セミナーハウスの問題です。私は当初、セミナーハウスがどのような施設で、どのように予約して利用できるものか知りませんでした。

GSセンター内でセミナーハウスを視察する企画が上がっていたところ、セミナーハウスの浴室が男女別であることに関して相談がありました。実際、セミナーハウスへ足を運んでみると、浴室やトイレ等、聞いていた内容と異なることが分かりました。トイレの配置、部屋割りのシステム、予約フォームについても、どのような注釈を付ければ配慮が伝わるかを考え、すぐにできること、長期的に改善してほしいことに分け、セミナーハウス担当の職員と共有しました。とてもよい学びになりましたし、実際に現地へ行かなければわからないことがたくさんあるということに気づきました。

【渡邉さん】私たちは、皆さんが実際に大学生活を送る上で、どこで困ったり悩んだりしているのか、伝えていただかないとわかりません。

最初は「健康診断は男女で分かれているのですか」という相談もありました。そのような相談をしていただくことで初めて、専門職員として、実際にどうなっているのかを調べることができます。また、セミナーハウスのように、私たちが現地へ行って「こういうところは、たしかにむずかしいよね」「こういったところもう少し工夫したら大丈夫かな」という話をしながら、さまざまな学内の施設などに対する課題を解消していくこともできました。そのような意味で、1年目からたくさんの相談をいただけたことは本当に大きなことだったと思います。

「ダブルマイノリティ」となり得る当事者である留学生から相談をいただいたことがあります。偏見や差別にさらされることがあること、留学生に関する問題が少なくないということ、相談をしていただいたことで自分自身も気づけたことがありました。

【しゅんDさん】学生スタッフは、コミュニティスペースで安全を保ちながら会話をしたり、本の貸し出しを行ったり、イベントの企画・運営をしています。会話に加わることなく、本を読むためだけにきている方もいます。お互いの名前や学部など、正確なことは知らなくても、緩くつながり合うことができる関係性がコミュニティスペースの中には築かれています。

「すごく自分の心の支えになりました」と手紙をいただいたことがあります。私が学生スタッフとして誰かの支えになっていたかもしれませんが、私自身がGSセンターのコミュニティスペースが大きな居場所であり、そこから生まれるつながりにすごく救われ、助けられていたと感じています。

テーマトーク③ GSセンターのこれから <次にバトンをつなぐために>

【しゅんDさん】GSセンターがあることは「当然」なことではありません。先輩たちが自分たちの生きづらさや、自分たちの友人への思いを持って大学へ提案し、その思いを受け継いだたくさんの人たちが形にしていき、今のサービスを利用できるGSセンターが実現しています。

社会についても同じことがあると思っています。例えば、今では当たり前のように電車の中にある「車いす用スペース」は自然にできたわけではありません。必要としている人が一生懸命働きかけたことで、電車やバスに車いすの方が乗れるようになったのです。早稲田大学の歴史を遡れば、女子トイレが極端に少なかった時代があったはずです。もっと女子トイレが必要である、と声を上げた人がいたから大学に女子トイレがあるのだろう、と、ふと気付いた瞬間がありました。皆さんにもそのような目線で考え、何か新しいものをつくってほしいと思います。

おそらく学生生活を送る中で、すごく不便に思っていること、「これはおかしいのでは」と思っていること、アルバイトや家族の中でも何かしらあると思います。誰もが、それを解決する仕組みをつくっていける人になることができると思います。

ただ、普通に生きていることがつらい、頑張ることができないなど、いろいろな事情もあると思います。そのような時には、ぜひGSセンターを利用してください。一人で抱え込まないでください。

誰かに手を伸ばせばその手をつかんでくれる人がいます。学生スタッフをやっていて、私はこの学びを得ました。第一に、生存してください。生存することに余裕がある場合は、ぜひバトンを受け取って社会を変えていってください。

【大賀さん】もし自分自身がつらいという経験があるなら、ぜひGSセンターにきてほしいと思います。やはりコミュニティは必要であり重要だと思います。自分自身にLGBTQ+のアイデンティティがなかったとしても、自分の人生や男性性、女性性を考えたいという人々は確実に存在しています。逆に、LGBTQ+が前提のコミュニティに少しずつ関わることで、多様性を知っていくという経験をされた方もいます。LGBTQ+のアイデンティティがなかったとしても、このセンターはそのような方たちにとっても利用していただける場所だと実感しています。

【渡邉さん】皆さんがつらく苦しい思いをして、なんとか上げてくれた声を絶対に拾い上げて、それを大学にきちんと伝えて絶対に改善していきたい、という気持ちで仕事をしています。

GSセンターは安心・安全であることをとても大切にしています。安心・安全ということは当たり前のようで、当たり前ではないということが、世の中にはたくさんあると思います。ジェンダーやセクシュアリティに関することだけではなく、生きづらさや「ここはおかしい」と思っていることがあれば、きっとその声は大学に届けられるし、後輩たちに渡したバトンは卒業してからも影響を及ぼすことができます。

社会の中で、今、自分が当たり前に持っているものは、絶対に誰かが声を上げて、そのおかげでできたものです。皆さんもきっとそういうことができると思うので、ぜひ誰かのバトンを受け継いで、それを次世代にも引き継いでいってもらいたいと思います。

5年間ともに活動してきた三人でなければ伝えられない重みのある言葉に、参加者全員が深く引き込まれ、有意義な時間を共有することができました。参加者からは多数の質問が寄せられ、それぞれの質問に対して丁寧に対応していただきました。

最後に、進行役である弓削尚子先生から、本日の参加者の皆さまへの謝意が伝えられ、講演会は盛会裏に終了しました。