連載 ワークライフバランス挑戦中! 第23回

子どもの誕生で始まった「楽しい子育てライフ」

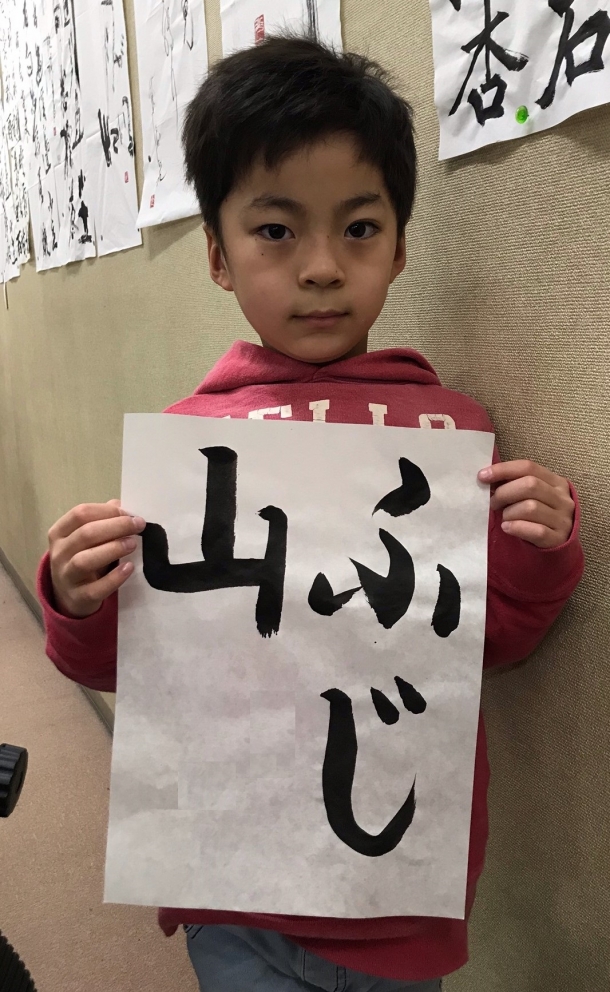

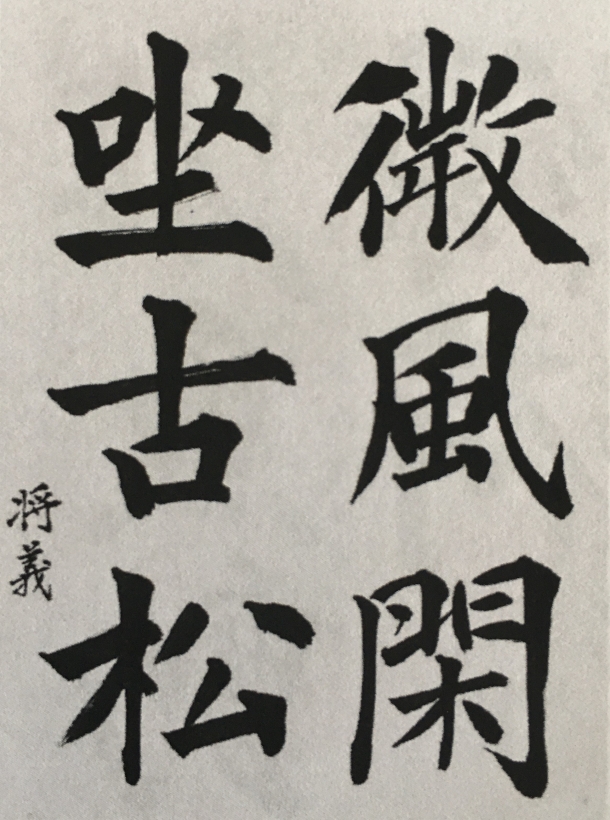

商学学術院教授 横山将義

2012年12月、子どもの誕生は私の生き方や時間の使い方を大きく変えました。教育研究+αで仕事中心の生活を送っていた私は、それまで教務主任、教務部副部長、総長室参与など学術院や本部の役職を務めてきました。しかし、子どもの誕生と同時に生活は一変。同僚の気遣いもあり役職からは解放してもらい、育児と家事に多くの時間を取れるようにしました。

「育児」という新しい経験は自分にとっては楽しいことばかりで、生まれてからの一年間、365日中360日は私がお風呂に入れるという、いままででは考えられない生活が始まりました。とにかくお風呂に入れることが楽しくて、授業や会議が終わるとそそくさと帰宅の途についたものです。この時期はとにかく「人付き合いよりも家庭が大事」と割り切って、掃除や食器洗いなど、自分にできる家事は何でもしながら、夫婦で子育てを楽しむ日々を送りました。

親になって初めて、見えてきたもの

初めて親になって視野が拡がったおかげで、それまで見えなかったものが見えてきたという実感があります。学生指導においても親(保護者)の目線が入り、接し方も変わったと思います(学生からは相変わらず「ドハマリ」などと言われていますが)。子育てを楽しみながら生活していると、仕事も楽しくなってくる(育児が研究や授業の活力になる)という好循環が生まれました。ゼミの卒業生との関係も、家族ぐるみやパパ友としての付き合いへと発展し、以前よりも密になっています。

職員の皆さんとも子育てを通じたコミュニケーションができるようになりました。職員に比べれば時間的制約が少ない私は、職員の両立支援や働き方についても考えるようになってきました。言うまでもなく、大学運営において、職員の力はなくてはならない重要なものです。特に育児中の職員のワークスタイルが変革できればよいと感じます。コロナ禍で在宅勤務を余儀なくされましたが、業務効率や生産性という面では遜色はなかったと思います。対面が必要な業務が多いのは事実ですが、オンライン対応が可能な業務もあるため、テレワークの導入やそれに伴う学内業務の時短化など、育児のために完全にキャリアが途切れる期間をなくすような工夫を講じ、働き方の選択肢の一つとして提示することが、優秀な職員の積極的活用につながると信じています。

ワークライフバランスという視点では、介護と仕事の両立を余儀なくされている同僚も増えてきています。育児支援だけでなく、介護支援も充実させて、教員も職員も柔軟に働き方を変えていくことが理想であり、いまがそれを変えるチャンスです。

「子育て」は実は「親育て」

昨年9月から学術院長・学部長の任に就き、教務主任の頃とは異なる責任や重圧を感じることもありますが、子どもの存在が励みや癒しとなり、精神的に落ち着くことも多いと感じます。振り返ってみると、子育てを始めた当初はあくせくと余裕がありませんでしたが、時間とともに自然体となって、研究も教育も役職も子育てもうまくバランスが保てるようになってきました。子育てをしているつもりで、実は親が育てられているのかもしれません。

<プロフィール>

横山将義(よこやままさのり)早稲田大学商学学術院教授。博士(商学)。2020年9月より商学学術院長兼商学部長。専門は経済政策、国際経済学。妻、長男の三人家族。