サプライチェーンに変革を起こす 早稲田発「学びのエコシステム」

デジタル化、グローバル化、サステナビリティ。さらにはパンデミックに経済安全保障。激動する社会の波を受け、企業のサプライチェーンはかつてない変革期を迎えています。その中で日本の製造業に活力を取り戻し、世界経済を明るく照らすためにアカデミアにできることは何か。産学連携で難題に取り組む研究所を紹介します。

◆サプライチェーンの「大変革」に学術的アプローチで貢献する

──「グローバル生産・物流コラボレート」といいますと、どのような研究が対象となるのでしょうか。

大森峻一(所長/理工学術院教授)

ひと言でいえば、製造業を中心とする企業におけるサプライチェーン・マネジメント。原材料などの調達に始まり、製造現場への輸送、生産、倉庫での管理、そして販売店への配送といった一連の流れ、すなわちサプライチェーンに関する業務をいかに効率化するかについて研究しています。加えて、販売と消費を合わせたサービスオペレーション・マネジメントも研究対象に入ります。

製造業を取り巻く最近の情勢は非常に厳しく、さまざまな問題が複雑に絡み合う中で企業は「大変革期」を迎えています。例えば、第4次産業革命などといわれるデジタル化の進展、SDGsに象徴されるサステナビリティへの対応やソーシャルビジネスの加速、グローバリゼーションの果てに巻き起こった保護主義の高まりなど、サプライチェーンに影響を及ぼす課題は山積です。コロナ禍によってサプライチェーンの分断リスクが顕在化し、地政学的リスクに伴い供給網の見直しを余儀なくされる、といったことも起きています。

日本では特に働き手不足の問題も大きいですね。物流業界では「2024年問題」といって騒がれたように、働き方改革関連法の施行でトラック運転手の時間外労働時間に上限規制が設けられたことで、輸送力の低下が危惧されました。ドライバーだけでなく、在庫管理や需要予測に従事するホワイトカラーの人たちも高齢化などで職場から離れ、ベテランの経験と勘に頼ってきたツケが回ってきています。

そうした中で、ビジネスと社会に役立つ次世代のグローバル生産・物流システムの構築を目指し、経営工学的な知見を生かして問題の分析と解決策の検討を行うことが私たちの使命です。

──アカデミアが持つ学術的な知見に対して、産業界からの要請や期待が大きいということですね。

そのように思います。日本の製造業はかつて世界を牽引する力を備えていましたが、近年では先ほど挙げたような環境変化により、国際競争力を保つことが次第に難しくなってきました。私たちは研究活動の一環で、日本を代表するようなメーカーの経営陣やサプライチェーンの実務担当者との共同研究や議論を重ねてきましたが、変革の方向性や具体的な方法について、学術的アプローチへの期待値がこれまで以上に膨らんでいることを実感しています。

私自身、これまで多くの企業の方々とご一緒する中で感じるのは、日本企業には現場レベルで極めて高い能力と改善力が備わっているということです。実際、日々のオペレーションはすでに最適に近い水準で行われており、そこで働く人々の知見と努力は世界的に見ても誇るべきものです。

一方で、私たちの分野には「制約理論(Theory of Constraints)」という考え方があります。システム全体のパフォーマンスは、“ボトルネック”となる制約条件によって決まるというものです。例えば、鎖の強さが最も弱い輪の強度で決まるように、組織やサプライチェーンも、どこか1カ所の制約条件が全体の可能性を抑えてしまうことがあります。

飛躍的な改革を実現するためには、この制約条件そのものを変える必要があります。しかし、それは他部門や他社との関係にも影響を及ぼし、ときには一時的な混乱や負の影響を伴うこともあるため、決して容易ではありません。

そのような中で、企業としての「ありたい姿」や長期的なビジョンを明確に定め、全体最適の視点から改革を進め、この壁を乗り越えていくことこそが、これからの企業の競争力の源泉になると考えています。

私たちの研究所の貢献としては、そうした企業のビジョンを深く理解し、その実現に向けた意思決定をシナリオとして整理し、数理モデルやアルゴリズムを構築したうえでシミュレーションを行うことにあります。これにより、「もしこのような意思決定を行った場合、どのような結果が生じるか」を定量的に示し、企業が将来を見据えた戦略的な意思決定を行う際の支援を行うことが重要だと考えています。

◆企業との共同研究で「理論と現実」のギャップを超える

──経営工学的アプローチというのは、具体的にどのようなことを行うのですか。

例えば、全国チェーンを展開する外食企業との共同研究で取り組んだ、店舗への配送スケジュールの全体最適化プロジェクトがあります。一定のエリアに複数の店舗が存在しているため、いかに物流の効率性を上げるかが課題でした。従来は、店舗ごとに希望する配送時間がまちまちで、ある店は朝の搬入を希望し、別の店では夜間を指定するというような状況でした。これでは、隣り合った店舗であっても朝と夜で同じ地域に2回行く必要があり、効率的ではありません。ここで、店舗の望むタイミングで届けるという「制約条件」を緩和して、配送時間をそろえれば、配送ルートもまとめられ、より少ない台数のトラックで回れます。

では、一定エリアに数百の店舗があるとして、どの店舗同士の配送を調整すれば最も効率が上がるのか。膨大な組み合わせの中から最適解が得られるよう、アルゴリズムをつくって数理的に導き出します。個々の店舗の事情に振り回されず、本社が全体を俯瞰して調整を図ることで、ロジスティクスの効率が大きく改善するわけです。

ただ、理論的に得られた最適解が、必ずしも現実の課題解決に使えるとは限りません。理論と現実の間には常にズレがあり、そのギャップを踏まえてどうするかを企業と協働しながら詰めていく作業が重要です。例えば、店舗の事情を最大限に考慮した場合、物流にかかるコストや人員、時間はどうなるか。逆に最も効率性を重視した場合、店舗にどれだけの負担を強いることになるか。そうしたシミュレーションでいくつかの選択肢を示し、企業に判断してもらうのも一つの方法でしょう。

配送に限らず、サプライチェーンにはさまざまな段階がありますから、その全体を通して見て、従来は別々に機能していた部門と部門を結びつけて最適化すれば、ちょっとの改善で格段に効率を高めることも不可能ではありません。

──現実に起きている課題を直視しながら研究を進めるわけですね。

私たちは企業の皆様と共同で研究を行うことも多くありますが、あくまで「研究」として、社会的な観点からも学術的な観点からも「重要な問い(Research Question)」を設定することを最も重視しています。

その問いに対して科学的な手法で答えや解決策を導き出し、その成果を社会における問題解決や新たな価値創出につなげることが、私たちの使命です。共同研究を進める際にも、個々の企業様の課題解決にとどまらず、社

会全体へのインパクトが大きいテーマに取り組むことをご理解いただいたうえで、一緒に研究を進めています。

また、「重要な問い」であるためには、それが未解決問題でなければなりません。既存のソリューションや手法で容易に解決できるような自明な課題は研究テーマとはなりません。したがって、共同研究では常に新しいチャレンジに向き合い、試行錯誤を重ね、ときには一緒に失敗も経験させていただきながら、知見を積み上げていくことを大切にしています。

サプライチェーンという領域は非常に広く、現場の運用から経営戦略、さらには経済全体の動向まで、多層的な視点が求められます。各レイヤーで必要となる方法論や専門知識も大きく異なるため、研究所には多様な分野の研究者に参画いただいています。

また、実業界からも多くの実務家の研究員に参加していただき、現場の課題意識やビジネスのリアリティを踏まえながら、研究の社会的価値を高めるための議論を日々重ねています。こうした異分野・異業種の専門家との議論に、学生たちも加わることで、理論だけでなく実務の複雑さや意思決定の重みを直接体験し、大きな成長の機会へとつながっています。

◆大学と企業と学生が学び合うコミュニティの創出を

──大森先生がこの研究所の所長になられて約3年半。どのような方針で研究を進めてこられましたか。

企業との連携や海外の研究者との協働も含めて、ネットワークを広げることを念頭に活動してきました。もともとこの研究所が発足したのは2002年、私の恩師である吉本一穂先生(理工学術院名誉教授)が立ち上げ、その名のとおり生産と物流の結びつきを強めながら生産性の向上や物流の効率化を追究することをテーマとしていました。それから20年以上を経て、企業経営を取り巻く環境は大きく変わっています。新しいことにどんどん挑戦し、仕組み化していきたいと考えています。

──新しく始められたこととして、どのような活動がありますか。

いろいろと手を広げてきましたが、生産・物流に関する実務家の方々とのコミュニティづくりには特に力を入れています。マネージャークラスの研究会、調達系役員の研究会、物流系役員の研究会というように、サプライチェーン・マネジメントの第一線で活躍する各界のトップランナーにお集まりいただき、学術研究にもとづく最新の知見を紹介してフィードバックをいただくといった活動です。

海外との連携にも力を入れています。アメリカ、ドイツ、中国、タイなど、各国の産業界や学術界の有識者と協働し、サプライチェーンの最前線で起きている変革を多角的に学んでいます。

アメリカでは、サプライチェーン・マネジメントの先進的な事例を多く学んでいます。調査会社のガートナー(Gartner)が毎年発表する「サプライチェーン・トップ25」では、世界を代表する企業が殿堂入り(Masters Category)として評価されています。私たちは、そうしたガートナーランキングの常連企業や殿堂入り企業の経営者の方々から直接お話を伺い、どのようにサプライチェーン改革を進め、変化に対応しているのかを学ぶ機会を得ています。

ドイツでは、最先端のファクトリーオートメーションを視察し、デジタル技術によって製造業の構造転換を図る産業政策──いわゆる「インダストリー4.0」の現場に触れてきました。特に、工場や企業間でのデータ連携の仕組みやガバナンス設計は、今後の日本のものづくりを考えるうえで非常に示唆に富むものでした。

また、中国では「ハードウェアのシリコンバレー」とも呼ばれる深圳を訪れ、起業家、製造現場、ベンチャーキャピタル、アクセラレーターなどを通じて、アイデアがどのように形となり、ビジネスとして成長していくのかを学んでいます。こうした現地視察を通して、イノベーションを支えるモノづくりのエコシステムを理解し、今後の日本の産業競争力に生かすことを目指しています。

こうした実践知に触れることで、単に理論を学ぶだけでなく、グローバルに通用する経営の意思決定や組織変革のアプローチを理解することができます。世界各地でのベストプラクティスを知ることは、日本企業が直面する課題を相対化し、次の変革の方向性を探るうえで非常に重要だと感じています。

──研究活動には学生も参加されるとのことですが、こちらも成果が上がっていますか。

そうですね。企業が抱える現実の課題と向き合い、実務の最前線にいる方々に解決策をプレゼンし、フィードバックをもらう。学生にとって得るものが大きいことは間違いありません。研究所主催のスタディツアーで国内外の工場や企業、学術機関などへ視察にも行きますし、この分野で名の知れた錚々たる企業人がふらっと訪ねてこられたりもしますので、刺激は大きいのではないでしょうか。

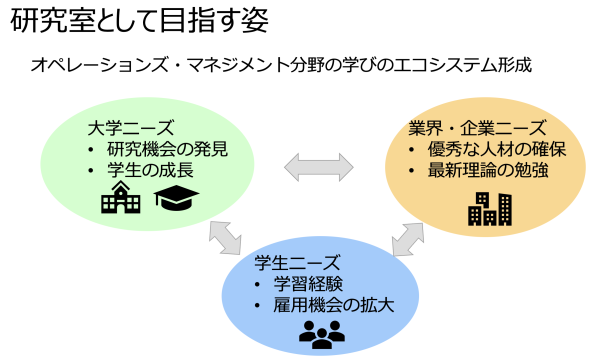

そうしたことも含めて、サプライチェーンとサービスオペレーションのマネジメント分野における「学びのエコシステム」を創ることが、私の目標です。大学には新たな研究機会の発見と学生の成長を、企業には最新理論の獲得と人材確保を、そして学生には意義ある学びの機会とキャリアへの道を。それぞれのニーズを満たせる仕組みができたらいいですね。

その結果、日本の製造業が再び強さを取り戻し、世界の課題解決に先導的役割を果たせるようになれればと願っています。