2025年10月13日、「日本の2025年問題を考える―超高齢社会における共生のあり方」と題して、早稲田大学総合研究機構第4回シンポジウムが開催されました。

少子高齢化が加速する日本では、2025年に「団塊の世代」が後期高齢者となり、医療、福祉、地域コミュニティなど、様々な社会基盤が転換期を迎えます。こうした課題に対して、学問分野を横断して複雑な社会課題の研究に取り組む総合研究機構の研究者が、産官学の連携を通じて、新たな“共生社会” の実現にどのような示唆を与えるのでしょうか。会場とオンラインを結ぶハイブリッド形式で行われ、多くの関心を集めました。

本記事では、当日のレポートをお届けいたします。

※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです。

文理融合の知で未来社会を見据える

開会にあたり、研究推進部部長の天野嘉春教授が挨拶に立ちました。

「総合研究機構は、学問分野を横断して社会課題の解決に挑むための研究プラットフォームです。その傘下にあるプロジェクト研究所は、発足時の38から現在では116と3倍超となり、幅広い研究が展開されています。本日のシンポジウムでは、1つの専門分野では解決できない本シンポジウムのテーマに対して、4つのプロジェクト研究所が学外の皆様をお招きし、運動・医療・福祉といった多角的な切り口から議論を深めていただくことで、未来の共生社会をともに構想する契機になることを期待します」と述べました。

科学的知見で支える健康寿命

続いての基調講演では、ヒューマンパフォーマンス研究所の所長で総合研究機構・機構長でもある川上泰雄教授が「運動能力と骨格筋特性の加齢変化から考える高齢者の健康増進」をテーマに登壇しました。

川上教授は、加齢による筋肉量や運動能力の変化を科学的に解析しながら、健康寿命は身体機能、特に太ももの筋肉量が生活の質や認知機能の維持に重要であると強調した上で、「年齢を重ねても無理なく効果ある運動が健康寿命を支えてくれる。継続的な自重運動によって生活の質は確実に向上し、結果として社会全体の医療・福祉負担の軽減にもつながる」と述べました。単なる健康法ではなく、エビデンスに基づいたアプローチが生活者一人ひとりの暮らしを支え、社会全体のウェルビーイングを高めていく――その視点は、今後の議論の方向性を示すものとなりました。

新たな共生社会を実現するために―研究と現場の対話から―

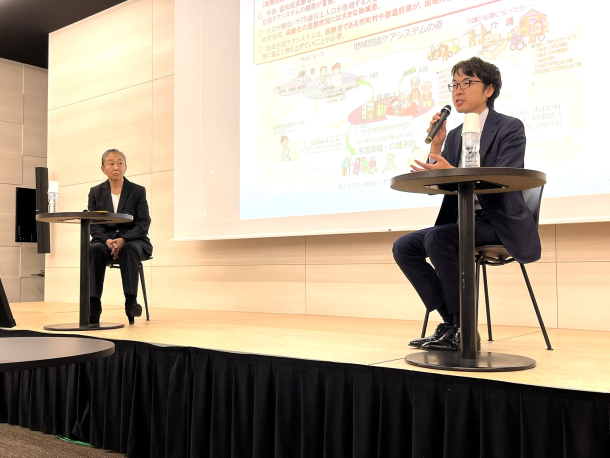

岩﨑清隆教授×石井健介氏

続く対談では、異なる3つのテーマから、超高齢化社会における共生社会の在り方を議論しました。各分野の専門家と現場のリーダーが対話することで、研究成果の社会実装や地域課題への具体的対応、心の健康支援といった多面的な視点が浮かび上がりました。

最初の対談では、医療レギュラトリーサイエンス研究所 所長の岩﨑清隆教授と、医薬品医療機器総合機構(PMDA)執行役員・石井健介氏が登壇。「治療機器研究開発と制度がつなぐ明日への橋」をテーマに、研究成果を社会に届けるプロセスを中心に議論が展開されました。

野口晴子教授×村中秀行氏

岩﨑教授は、運動機能回復を図る医療機器の研究開発や社会実装に向けた苦労を紹介し、石井氏は「規制側もイノベーションを止めない柔軟性がより求められている」と述べました。研究現場と制度の橋渡しの両面からの議論は、社会に変化をもたらす使命感が感じられるものでした。

続く対談では、ソーシャル&ヒューマン・キャピタル研究所 所長・野口晴子教授と、厚生労働省 老健局企画官 村中秀行氏が「2025年から2040年へ。福祉サービス提供体制確保と地域共生社会の実現」をテーマに登壇しました。

熊野宏昭教授×小川晋一郎氏

野口教授は、人口構造の変化により社会保障制度を支える側が減り、介護・福祉の担い手不足が全国的な課題であることを指摘し、行政・地域・民間の連携による“共に支え合う仕組み”の必要性を強調しました。村中氏も、政策的支援や地域人材育成、ICT活用など具体的施策を通じて、行政と現場が一体となった地域共生モデルの構築が重要であると述べ、「誰もが安心して暮らせる地域社会」の実現に向けた方向性を示しました。研究と政策が協働することで、地域共生の実現を描くことをイメージできる対談となりました。

最後の対談では、応用脳科学研究所 所長・熊野宏昭教授と、株式会社Awarefy 代表取締役 小川晋一郎氏が「心理的老化のない世界へ ― メンタルヘルステックの可能性」をテーマに対談されました。

熊野教授は「心の健康は身体の健康と同様に、日常の習慣から育まれる」と述べ、熊野教授と連携している小川氏は、アプリを活用したセルフケア支援の実例を紹介。心理学とデジタル技術を組み合わせた実用化の実例は、誰もが自分自身の心と向き合い、日常生活の中で行動変容につなげるきっかけを与えるものでした。

共生社会の実現に向けて ― 大学が担う役割とは ―

最後のフリーディスカッションでは、登壇者が集い、野口教授をモデレーターに「大学が果たすべき共生社会への貢献」をテーマに意見を交わしました。

議論の中では、「研究成果を社会の現場にどう還元するか」「一人ひとりが超高齢化社会において健康や福祉を“自分事”として考えるきっかけをどう作るか」といった実践的な視点が共有されました。各専門分野の研究や政策、実践が一堂に会することで、幅広い視野から多角的な議論が展開されました。

フリーディスカッションの様子

最後に、川上教授から「今日の対話を通じて得た知見や示唆が、学問と社会をつなぐ新たな一歩になることを願います」と述べ、シンポジウムは閉幕しました。

本シンポジウムでは、研究と現場、社会構造と生活者をつなぐ多層的な議論を通じ、未来の共生社会の輪郭が描き出されました。

超高齢社会を支える仕組みづくりは、もはや専門家や行政だけの課題ではありません。健康、地域、心の在り方――それらすべてが、一人ひとりの生き方と密接に結びついています。

総合研究機構は今後も、分野を越えた知の連携を推進し、知の社会還元に寄与する研究を推進していきます。