「子どもとともに」ある新しい社会システムを目指して

ユニセフが2020年に発表した調査結果によると、日本の子どもの精神的幸福度は38カ国中で37位。ほぼ最下位でした。身体的健康度は1位なのに、虐待や自殺、児童相談所への駆け込み案件が減らないのはなぜでしょう。日本の社会福祉システムに変革を起こし、すべての子どもの状況を良くするために研究所を立ち上げた上鹿渡和宏教授の話に耳を傾けましょう。

◆すべての子どもの利益のために、社会全体で養育を

──「社会的養育」とは、どのようなことを言うのでしょうか。

上鹿渡和宏(所長/人間科学学術院教授)

似た言葉ですが、一般には「社会的養護」という言い方が長く使われてきました。こども家庭庁ではこれを、「保護者の適切な養育を受けられないこどもを、公的責任で社会的に保護養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うもの」と説明しています。子どもが保護者と一緒に暮らせなくなる理由としては、虐待や貧困、親の病気などが挙げられます。いずれの場合も、「子どもにとっての最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」ことが、社会的養護の理念です。

ただ、できるなら親と一緒に暮らせなくなる前の段階で、そうならないようケアできることが望ましい。いわば「予防」と言いますか、家庭や親子にとって必要な支援を早い段階で社会が提供する仕組みがあることが理想です。つまり、親子分離の予防策も含めて、すべての子どもの状況を改善するために、親と社会が一緒になって子どもを育てること、それが社会的養護をより広めた「社会的養育」であると私は考えています。

──これまでの取り組み方では子どもたちを十分にケアできない部分があった、ということでしょうか。

保護者と離れて暮らすことになった子どもの「育ちの場」は社会が保障するわけですが、その方法は大きく2つに分かれます。児童福祉施設や乳児院などでケアをする「施設養護」と、里親などの家庭でケアをする「家庭養育」です。世界的な潮流は家庭養育にありますが、日本では圧倒的に施設養護が多く、家庭養育は1割に過ぎない状態が長く続いてきました。

しかし、子どもの発達段階において養育者との安定した結びつきである「アタッチメント(愛着)」は非常に重要で、特に乳幼児ではその度合いが人格形成に大きな影響を与えるとされています。少なくとも生まれて何年かの間は、子どもは安心できる環境で育ち、親や保護者など特定の養育者との間で安定した信頼関係を築くことが大切で、集団で育てるよりも、個別にケアするほうが望ましいのです。

こうしたことから、海外では1970年代頃から家庭養育への移行が進み、英米では2010年時点で里親への委託率が7割以上、オーストラリアでは9割を超えています。日本でも徐々に家庭養育が増えてきたものの、現状で約4万1000人といわれる社会的養護の子どものうち、里親など家庭で暮らしているのは8000人程度であり、里親等委託率としては約25%に留まっています。

──以前の1割からは前進しているようですが、日本の実状は今、どのようになっていますか。

2009年に国連総会で採択されたガイドラインで「家庭養育の推進」が打ち出されたこともあり、日本の状況も少しずつ変わってきました。大きく動いたのは2016年、児童福祉法の改正です。「子どもの権利」の保障を明記するとともに、「家庭養育優先」の原則が初めて示されました。その実現に向けて、2017年には厚生労働省が「新しい社会的養育ビジョン」を示し、2019年の都道府県社会的養育推進計画の策定を経て、2020年度から各自治体でその実践的な取り組みが始まっているところです。

この推進計画の実施期間は10年間とされています。つまり、日本にとって「新しい社会的養育体制」を構築し、「親と社会が共に子どもの育ちを保障する」仕組みを実現できるかどうかは、この10年の挑戦にかかっているわけです。私たちの「社会的養育研究所」はまさに2020年、その動きを支えることを使命として発足しました。

◆研究・実践・施策の場から、日本の福祉システムに変革を

──上鹿渡先生は児童精神科医でもいらっしゃいます。どのような経緯で社会的養育に関する研究を始められたのですか。

十数年ほど前になりますが、児童精神科医として児童相談所に勤めていた時期がありました。障がいのある子どもや不登校の子、虐待を受けている子など、さまざまな子どもたちと接するなかで、医療にできることは限られていると感じる場面に何度も遭遇しました。特に社会的養護の子が置かれている状況は本当に苦しくて、虐待などの理由で子どもを守るために親から分離したとしても、必ずしも子どもの安全・安心が確保できるとは限りません。一時保護所やその後の受け入れ先である施設や里親家庭でさらに虐待を受けたり、子ども同士の暴力が放置されたりする現実があることを知りました。あるとき、「保護されるくらいなら、家で叩かれたほうがマシ」と子どもに言われ、胸が詰まる思いをしたこともあります。

児童相談所の人も福祉施設の人も、行政官や医師もみな懸命に頑張っているのに、虐待が減らないのはなぜでしょう。きっと、まだ何かが足りていない。問題があるなら早期に発見・介入し、安全な場所を確保することはもちろん重要です。でも、問題が起こるもっと前の段階で子どもや親を助けることができれば、親子関係は崩れず、虐待も防げるかもしれない。そうしてもなお、親子分離がやむを得ないとき、「一緒に生きてくれる人が見つかる場所」を提供できる社会であってほしい。そう思いました。

そのために必要なのは福祉です。福祉の制度や仕組みを変えれば、医療の前に救える命がまだたくさんあるに違いない。それならばと大学に戻り、福祉社会学の博士号を取りました。

──そうした問題を整理し、実践的に解決する方法を探るためにプロジェクト研究所を立ち上げたわけですね。

はい。私が早稲田に来たのは2019年ですが、このような研究所を設置した大学は国内にはまだなく、早稲田が率先して取り組む意義は大きいと思いました。英国や米国などでは社会的養育に関する研究が進み、エビデンスに基づく研究成果が現場での実践や行政の施策へとつながり、そのことが家庭養育への移行を後押ししてきた経緯があります。日本では残念ながらそうした大きな動きは見られず、社会的養育における実践と施策を方向づけるような研究やエビデンスが不足していたのです。

ならば、日本にも新たな社会的養育システムを構築する気運が芽ばえたこの時機を逃さず、まずは最も厳しい状況に置かれてきた社会的養護の子どもたちのための活動から始めよう。そのように考えました。幸い、人間科学部の先生方や、児童福祉や医療に携わる全国の専門家の方々に賛同していただき、また日本財団からの手厚い支援もいただいて、社会的養育研究所の設置へとこぎ着けました。

ここを起点に「実証的評価・研究」を進め、その成果をもとに「実践支援」を行い、さらに施策に示唆を提供するような「政策提言」へと結びつけることが、この研究所のミッションです。

◆自治体モデルを確立し、全国へと広げていく

──具体的なご活動についてお聞かせください。どのような構想をもって進めておられますか。

すべての子どもたちの状況を改善することが最終目標ですが、一朝一夕でなし得ることではありません。そこで、社会的養護の子どもたちにまず焦点を絞り、国と地域が協力してその状況を良くすることに成果を出せれば、他の多くの子どもたちにも波及するだろうと考えました。それには、里親のもとで家庭養育を受けながら、学校や病院といった地域のさまざまな人たちからサポートが得られる環境をつくる必要があります。

里親というのは親ではありません。やむを得ず離れて暮らしていますが、親が子どもと一緒にいられる状況になり、子どもが望む場合には親元に帰ることが望ましい。それまでの時間を子どもと共に生き、親との接点も保ちながら帰る準備をすること、また、そもそも親子分離されずに済むように、子どもが家に戻った後も安全で安心な育ちの場が維持されるように、親と一緒に子どもを育てるのがこれからの里親です。

そうした里親を日本にも増やしていくために、研修や支援のプログラムを開発すること。同時に、親と子と里親、そして地域をつなぐ役割を担う人材の育成も必要ですし、里親養育に関して先行する海外の研究成果も紹介しなくてはなりません。また、それらの実証研究を踏まえて、モデルとなる自治体の取り組みを支援し、全国へと横展開が図れるような下地をつくりたい。さらに、社会的養護の当事者として育ってきた経験を持つ人(ユース)の意見に耳を傾け、その視点を研究・実践・施策に生かすための「ユース会議」も立ち上げよう。そんなふうにして、どんどん活動が広がっていきました。

──たくさんのプロジェクトが同時に進んでいるのはそのためですね。成果はいかがですか。

「家庭養育推進自治体モデルプロジェクト研修」の様子

一例を挙げますと、日本で最も先進的と思われる福岡市の取り組みをベースとして、大分県、山梨県などにそれを展開する「自治体モデルプロジェクト」が順調に進んでいます。福岡市では「パーマネンシー保障」といって、子どもとずっと一緒に生きていく人がいる環境づくりを進めていて、里親等委託率はすでに欧米並みに達しています。その方法論を整理して、他の自治体でも実践できるよう調整し、実際に山梨県でその方法を導入して成果が上がりつつあります。

また、先ほども触れた厚生労働省の「都道府県社会的養育推進計画策定要領」ですが、これをもとに各自治体が具体的な計画を進められるよう、指針づくりに関連する調査研究を受託しました。研究成果はすでに2024年3月に報告書としてまとめていますので、これを機に多くの自治体に取り組みが広がってくれたらと期待しているところです。

日本子ども家庭福祉学会第25回全国大会(井深大記念ホールにて)

早稲田だからこその活動として、人づくりの取り組みも進んでいます。自治体や児童相談所、民間の支援機関などの職員に向けた研修のほか、2025年3月に初の認定資格試験が実施された「こども家庭ソーシャルワーカー」の養成に関する研究や研修を行っています。西日本子ども研修センターあかしや、他の大学、民間機関とも連携し、日本財団の助成を受けて実現したもので、早稲田大学人間総合研究センターのプロジェクトとして、初年度(2024年度)には約100人の候補者を養成することができました。

さらに言うと、日本子ども家庭福祉学会の第25回全国大会を早稲田大学国際会議場で開催し、「高校生・大学生による発表」のプログラムを初めて実施しました(2024年6月開催)。学会として初の試みで、ゼミやサークルやボランティア活動などで取り組んだことについて、高校生から8件、大学生から10件発表してもらいました。予想を超える120人もの高校生・大学生に参加してもらえたことは大きな成果だと思っています。

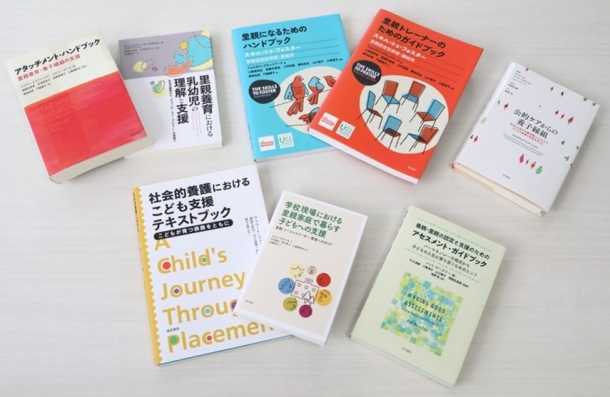

この分野で必要とされながら日本にはなかった専門書籍の日本語版出版も、社会的養育研究所の活動成果の一つ。

◆「子どものために」で終わらせず、「子どもとともに」へつなげる

──研究所の継続が決まり、2025年度から新しい5年間が始まりました。抱負をお聞かせください。

これまでの5年間は、里親養育に関する活動を中心に、親子分離された後の状況改善を主な目標に取り組んできました。その間、政府や国会でも子どもの権利をめぐる議論が活発化し、2023年4月のこども家庭庁発足、こども基本法施行へとつながるなど、うねりのような動きが見えてきています。この流れに乗って、次の5年に私たちがすべきことは、そもそも親と子が離れなくてすむような社会をつくることです。子どもにとって大切な大人とのつながりを切らないこと、子どもの安心と挑戦(遊び)を守り、子どもが自分らしく育つ子ども期を保障することです。

そのためには、子どもにとって何が安全で安心なのか、子ども自身の声を聴いて制度や施策に反映させなくてはなりません。また、社会的養護の経験を持つ「ユース」の人たちや、福祉や教育の現場で子どもたちと直に向き合ってきた経験を持つ人々の参画も不可欠です。

研究所スタッフの那須里絵さん(左)と荒川美沙貴さん。10件を超えるプロジェクトの推進に欠かせない戦力となっている。

実際、この研究所にもそうした人材をスタッフとして迎え入れています。研究助手を務めている荒川美沙貴さんもその一人です。子どもの頃に社会的養護を受け、大人になってからは児童養護施設や乳児院に勤めた経験がありますので、両者の目線から研究や実践について評価することができる。それを生かしてユース会議の運営や、当事者の声を届けるWebサイトの立ち上げ、運営に携わってくれています。

もう一人のスタッフの那須里絵さんは臨床心理士として学校に勤めた経験があり、私と同じように「教育だけでは救えない子どもがいる」ことがもどかしくて、博士号を取って研究者に転身したそうです。ここでは次席研究員として学校の教職員を対象とした研修プログラムの開発や、家庭や学校に居場所のない児童を支援する「児童育成支援拠点事業」(こども家庭庁)に関する研究などを担当してもらっています。他にも各事業を担当してくれている客員研究員や研究補助者の皆さん、研究所を支えてくださっている研究所員の先生方、さらに全国で先進的な取り組みをされている自治体や民間の実践者、さまざまな専門領域の研究者の皆さんが招聘研究員として加わってくださっています。

──自治体による社会的養育推進計画の期限もあと5年。正念場といえますね。

そう思います。日本の社会的養育は他の先進国に後れを取ってきましたが、実は今、諸外国よりもっといい仕組みをつくれるチャンスでもあると私は考えています。施設養護から家庭養育への移行、さらに親子を分離しないための前段階における支援、その両面へのアプローチを同時に進められる状況に今の日本はあります。それは欧米の研究者にとっても関心の的で、特に前段階の支援については海外でもまだ取り組み途上にある課題です。その意味でもこれからの5年は正念場で、早稲田大学がこの領域に本気で取り組む価値は大きいと思っています。

私たちはよく「子どものために」取り組んでいるという言い方をします。ですが、その取り組みが子どもたちにとってどんな結果をもたらしているか、十分な確認はできていないように思います。研究所が目指しているのは「子どものために」で終わらせず、「子どもとともに」へつなげようと常に考え、すべての子どもの今と将来の幸せを実現することです。そのためにさまざまな立場の人たちが集まり、考えを共有し、新たな変化を生み出す研究に取り組み、実践を展開する場として、これからもその役割を果たしていきたいと願っています。