ひとも、まちも元気にする医学✕都市計画学のチカラ

超高齢・縮退社会を迎えた日本に活力を取り戻すため、医学と都市計画学の出会いから生まれた新しい学術領域MBT(Medical Based Town)。奈良県立医科大学と双子の研究所をつくり、「ひとも元気に、まちも元気に。」を掲げて取り組む実践研究の成果がすでに見え始めています。所長を務める後藤春彦教授を訪ねました。

◆人生100年時代の「まちづくり」を考える新しい学問

後藤 春彦(所長/理工学術院教授)

──医学を基礎とするまちづくり(MBT: Medical Based Town)」の概念についてお聞かせください。どのようなことを目指しておられますか。

「人体の健康」と「都市の持続性」の追求、またそのために必要な医学と都市計画学の交流をテーマとする研究で、奈良県立医科大学の細井裕司教授(理事長兼学長)による提唱をきっかけに生まれました。出発点は「住居医学」という、病気の予防や健康維持に役立つ住まいのあり方に関する研究ですが、この概念をさらに発展させ、まちづくりへと拡大させたものがMBTです。

2012年に都市計画の専門家を求める奈良県立医科大からのオファーを受け、早稲田大学との共同研究が始まりました。同じ名称の研究所が両者に置かれ、互いに「ひとも元気に、まちも元気に。」をスローガンに掲げて活動しています。本学ではその後、2015年に重点領域研究の一つに位置づけられ、2020年から総合研究機構に現在のプロジェクト研究所として加わりました。

──医学と都市計画はまったく違う領域のようにも感じますが、両者の結びつきにはどんな背景があるのでしょうか。

実は100年以上も前からある考え方で、明治・大正期の政界で活躍した後藤新平などはその先人の一人です。関東大震災後の東京復興を指揮した人物ですが、医師でもあった後藤は「生物学の原則」に従ったまちづくりを進めたといいます。また同じ頃、パトリック・ゲデスというスコットランドの学者も、生物学を基礎とする都市理論を提唱しました。都市の近代化が進んで人口が増えるにつれ、医療や健康との結びつきが必然的に求められるようになったのです。

現代的な事情でいえば、日本の場合、少子高齢化の問題が大きく関係しています。2023年度の国民医療費は約47.3兆円。国民総生産(GDP)のおよそ8%を占め、明らかに日本経済を圧迫しています。医療費が最も多いのは60〜70代ですから、この世代の健康度を高めれば医療費は下がるはずですが、すでに病気になっている人の診療費を抑えるのは容易なことではありません。であれば、その予備軍である40〜50代をターゲットに未病対策を進めることで、10年後、20年後の医療費を押さえ込めるのではないか。つまり、健康をテーマに都市環境を整えることで、未病の人たちの発症を抑えて、社会を元気にする。それが、私たちの研究の起点となった問題意識です。

◆「お互い様の健康感」でコミュニティ全体を元気に

──人々の健康と都市環境はそれだけ密接な関係にあるということですね。

後藤春彦教授作成

そうですね。この図を見てください(下図参照)。「いくつもの健康(感)」を表したもので、横軸の上側を「個人(ひとり)の健康」、下側を「社会集団(みんな)の健康」に分け、縦軸の左側を「客観」、右側を「主観」としたマトリックスです。このうち左側の客観的健康に含まれる身体的健康や精神的健康、社会的健康、公衆衛生といったものは、主に医学が担う領域です。

これに対して、例えば「今日は体が重い/だるい」などと感じるのは、右側の個人の主観的健康感に当たります。それらを束ねて多くの人の主観を集めていくと、コミュニティ全体の健康感につながる。この状態は主観から客観への間に位置するため「間主観」ともいえます。コミュニティに属する人たちが互いに支え合うことで、孤独や無縁社会といった現代的な問題も克服できるという意味で、私はこれを「お互い様の健康感」と名づけました。これら主観に関する部分は医学の領域から離れるので、病院では診てもらえない。だから、私たちが取り組む意義があるわけです。

実は、主観的健康感が高い人は生命予後が長い、つまり病気や手術の後でより長く生きられることが、これまでの研究で明らかになっています。WHO(世界保健機関)も最近、主観的健康感の重要性を指摘するようになりました。では、どうすればその主観的健康感を高められるのか。個人の場合、それは家や建築などの住環境を整えることに関係し、社会集団ではまちづくりと密接に関わってくると、私たちは考えています。

──そうしたMBTの考え方や研究はどのような広がりを見せていますか。

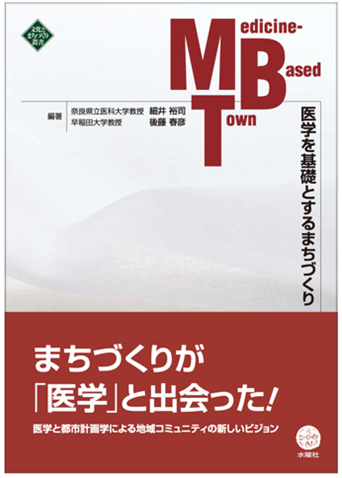

『医学を基礎とするまちづくり』(水曜社)

細井先生と私が共著で『医学を基礎とするまちづくり』(水曜社)と題する書籍を出版したのが、2014年1月でした。その翌年、日本医学会総会でも発表し、多くの方に関心を持っていただけたように思います。私自身、以前は都市計画のような学問が人体に関する領域に踏み込むことはないと思っていましたが、なるほど主観的健康感という捉え方からであればアプローチできるかもしれないと気づき、この研究に着手しました。

今、健康とまちづくりに関連する研究活動を概観すると、奈良県立医科大と早稲田大学のほかにも、東京大学の高齢社会総合研究機構や、筑波大学発ベンチャー企業のつくばウエルネスリサーチなどが進めている取り組みに目が止まります。どちらも高齢者を対象に将来の社会保障制度に貢献することを視野に入れ、前者では在宅医療や高齢者住宅を含む地域社会のあり方を、後者では誰もが「健幸」になれるSmart Wellness Cityのかたちについて研究しています。

このように医学と都市の関係性に今、多くの研究者が目を向け始めていることは確かです。最近よくいわれる「ウェルビーイング」を追求する社会の潮流が、これに拍車を掛けているようです。

◆古い「町並み」を生かして取り組む「町なか」医療

──具体的な取り組みについてお聞かせください。どのような研究活動を進めていますか。

奈良県立医科大と一緒に取り組んでいる「今井町アネックス」プロジェクトがあります。今井町というのは奈良県橿原市にある江戸期に栄えた古い町で、当時の風情を今に伝える町家が至るところに残り、重要伝統的建造物群保存地区にも選定されています。その近隣にある医科大の附属病院、そして近く建設が予定される同大の新しいキャンパス、この3つをつなぐ地域を舞台として、「まちなか医療」と「まちなみ景観」の整備を一体に進めようというプロジェクトです。

江戸時代の面影を残す今井町の町並み

東西に約600m、南北に約310mにわたる保存地区には、全部で約760戸の家があり、そのうち500戸ほどが伝統的建造物となっています。ただ、人口が減るにつれて空き家が目立ちはじめているものの、保存地区ですから勝手に壊したり建て替えたりすることができません。この町並みを何とかして生かしながら、医療・健康のまちとして再生することはできないか。そんな思いから活動が始まりました。

そこで考えたのが、医科大の機能の一部を伝統的な町並みの中に取り込み、病院と自宅の間に医療を介在させる仕組みです。中世の町ですから、道幅が狭く、車は入ることができません。それがかえって車いすの練習や歩行訓練などのリハビリに適している。回復期にある患者さんをこうした環境で受け入れたら、病院の廊下でやるよりよほど人間的な支援ができるのではないかと提案しました。

また、絵画療法や園芸療法、音楽療法、運動療法といったものを町なかに持ち込んだり、ケア付きの共同住宅や患者さんの家族の宿泊所、退院してから自宅に戻るまでの滞在型リハビリ施設をつくったり。こうした場所に空き家を有効活用するわけです。実際、改修した長屋に早稲田の学生が泊まり込み、市民向けに健康測定やワークショップを行うことも続けてきました。医科大では外国人研究者のためのゲストハウスをつくり、そこで医師の方々が市民のための健康相談を開いています。ほかにも、放課後の児童クラブや女性専用のシェアハウスなど、アイディアは尽きません。

壊れかけた空き家を改修して外国人研究者のためのゲストハウスに

◆農村から大都市郊外まで全国展開を目指した活動へ

──たいへん実証的で、実践的な研究ですね。社会的意義が認められて公的助成プログラムにも採択されています。

今井町アネックスは「持続可能な多世代共創社会のデザイン」に貢献するとして、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)に選ばれました。また、今井町とは別の研究で、農林水産政策科学研究委託事業の助成を受けています。「農村健康観光」によって6次産業を創出する取り組みです。

6次産業というのは、1次・2次・3次の各産業を掛け合わせるもので、一般には農工商の連携が知られています。食料をつくり、食品に加工して、飲食店で販売するというように。ですが、それに留まらず、農工医の連携も考えられる。生薬を栽培し、漢方薬に加工して、医療に活かすのです。そこからさらに広げると、

後藤春彦教授作成

漢方医療から園芸療法に結びつけ、医療観光へと発展させられる可能性も見えてきます。もっと言えば、農家レストランから農家民泊、医療観光への展開もあるでしょう。

私たちはここに着目し、3次産業の最も高次な部分に医療観光を置き、その成果を地域の景観づくりに還元しながら1次産業にもプラスの効果を戻せるような、農村における「6✕n次産業化」を提案しています。

これに基づき、奈良県の農村を散策しながら薬草を摘み、農作業を体験してランチを楽しみ、薬草に関するワークショップにも参加する薬草ツアーを企画しました。すると、参加者は農作業などで肉体的には疲れても健康状態はむしろ上向き、精神的疲労度が下がることが、2種類の医学的調査によって確認できました。客観的健康と主観的健康の両方に効果が見られたのです。このツアーにはガイド役の学生を付けているのですが、農村の暮らしの知恵をあれこれ学びながら散策することで健康感もより高まる効果を期待してのことです。

また、別の調査では主観的健康感と住んでいる環境などとの関係性を調べてみました。中心市街地や住宅地、商業地区、高齢者タウンなどまったくプロフィールの異なる7つの地区を対象に、それぞれ十数人の中高齢者に参加してもらい、「認知環境」「物理的環境」「世代」「性別」によって主観的健康感がどう変わるかを見たものです。

結果は面白いことに、世代や性別を問わず、どんな場所に住んでいるかも関係なく、たった一つ「認知環境」だけに主観的健康感との相関関係が認められました。つまり、自分が暮らすまちのことを詳しく知っている人ほど、主観的健康感が高いということです。まちづくりと医療・健康が結びつくことを示す証左の一つといえますね。

──物理的環境が問われないのであれば、全国のいろいろな地域で健康づくりを進めることができそうです。

そうですね。細井先生もまさにそのことを指摘されていて、「全国に約80もの医科大学があるのだから、今井町と同じことを全国でできるはず」とおっしゃっています。主観的健康感が高くなれば、生命予後が長くなることがわかっているのですから、健康寿命を延ばすためには主観的健康感が大切であり、それには自分の住む地域にもっと関心を持ってもらえるよう工夫しなくてはなりません。

そうした考えから私たちは、早稲田大学建築・まちづくりリサーチファクトリーとの連携で、首都圏郊外の住宅地を再生するプロジェクトも同時に進めています。都市が大きく成長した時代はもう過ぎて、郊外には空き地や空き家が目立つようになりました。中山間地域で進む過疎化や地方都市のシャッター通り商店街も大きな問題ですが、実は縮退する大都市圏郊外の問題が手つかずのまま残されている。これを何とかするために、埼玉県越谷市などを実証フィールドとして、「Interknitted Town」と名づけた市街地再編集ビジョンに基づく活動に取り組んでいるところです。

──Interknitとは「編み合わせる」という意味ですね。

はい。いろいろな「穴」が空き始めた郊外のまちに、必要な機能を編み込んでいく。先進的なスマートシティの創造が織機の世界だとすれば、我々は手編みの世界。これからも地道で実効性のある実証研究を続けていくつもりです。