人類の遺産を守り抜く次代へ向けた「知」の使命

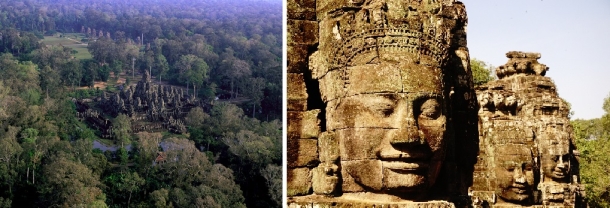

カンボジア・アンコール遺跡を彩る寺院や街並み、古代エジプト西方に栄えたヘレニズムの村、西洋列強支配下の面影を残す中国の都市──。人類の足跡が刻まれた世界各地の貴重な文化遺産をどこまでどのように残し、どう生かすのか。調査・修復・保存・活用に関する「知」の体系づくりを目指し、四半世紀にわたる研究が続けられています。

◆世界の文化遺産を危機から救い、永く後世へと受け継ぐために

──早稲田大学でプロジェクト研究所の仕組みが発足した当初から、四半世紀近くにもわたって活動を続けてこられました。どのような背景があるのでしょうか。

小岩正樹(所長/理工学術院准教授)

研究所名に「ユネスコ世界遺産」と銘打っていますが、私たちが研究対象としている遺産や活動地域はそれに留まりません。ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の世界遺産リストに登録された件数は、2024年7月現在で文化遺産、自然遺産、複合遺産を合わせて1223件にも上ります。それに加えてユネスコには、伝統芸能や祭りといった無形文化遺産、価値の高い文書などの記録物を集めた世界記憶遺産があり、さらに日本遺産のように各国が定める遺産や文化財なども含めるとその数は膨大で、今後もいっそう増えていくことが見込まれます。

その一方、遺産や文化財の保存・活用を取り巻く環境は複雑かつ多様な状況で、国や地域の考え方、取り組み方は必ずしも一様ではありません。消滅・崩壊の危機に瀕するものも数多く見られます。そうした中で何をどこまで保存し、どのように活用していくべきか。その国の文化政策や経済事情によっても異なりますし、危機の程度によっても差があるでしょう。そういったバランスも考慮しながら一定の基本理念を打ち立てることを目指して、今は退職されている中川武名誉教授(建築史学)によって25年ほど前にこの研究所の活動が始まり、それを継続するとともに時代状況に合わせて少しずつ活動を変えてまいりました。

──世界遺産などにまだ登録されていないもののほうが、保存・活用の必要性は高いかもしれませんね。

そうですね。住民の方々によってしっかり継承がなされている地域もあるので一概には言えませんが、文化的価値が認識されていない場合、あるいは認識はあっても保存・活用に費やすお金や労力が足りていない場合などは急を要する可能性があります。

特に危機的状況にある遺産の多くは、かつて植民地支配や革命などによって伝統的な文化の継承が途絶えたり、近代化の過程で同様のことが起こったりした地域に見られます。開発途上国はその最たるものといえますが、日本でも明治期以降の生活様式の西洋化に伴い、木造建築や工芸などの伝統的な技術が失われていく経験をしていますから、先進国にしても無縁な話ではありません。

この研究所ではそうした個々の遺産の事情、例えば気候風土や歴史的・文化的条件、地理的な関係性などを踏まえつつ、カンボジアやベトナム、ミャンマーといったメコン川の流域や日本を含む東アジア、中東圏などの文化遺産を主な対象として、調査・研究、保存・修復の活動を続けています。それによって地域の発展や平和構築に貢献すること、またそのために地域間における多様な交流や協力を促し、文化遺産の保存・活用に関する指針づくりと学問の形成を進めることを目的としています。

◆防災計画づくりも含む遺跡の保存・活用と街の活性化

──遺跡の修復作業にも携わるとのことですが、具体的にはどのような活動を行っているのですか。

エジプト・デルタ地帯のヘレニズム期遺跡コーム・アル=ディバーゥの発掘調査

いわゆる遺跡をはじめ、市街地や住宅、宗教建築なども対象に、それらが置かれる環境や風土、自然、文化財に関する政策や組織などについて多角的に、そして現地にも足を運びながら実践的に研究しています。私自身は建築史学や文化財保全学を専門としていますが、建築工学や考古学、自然地理学、地形環境学、環境工学、文化財防災学、文化政策学などの専門を持つ多様な研究者が集まり、国内外を問わず、他の大学や研究機関、企業とも連携しています。

遺跡の修復工事については、本学の理工学術院総合研究所(理工総研)に置かれた別の研究グループが外部からの受託研究事業として進めるプロジェクトがありますので、そことも連携して、私たちが修復工事の基礎となる学術調査を受け持つなどして補完し合っています。

ここ3、4年で行ってきた活動をざっと挙げてみましょう。まずカンボジアでは、理工総研が受託する世界遺産バイヨン寺院を中心とするアンコール遺跡の修復工事に関する基礎調査をはじめ、同じく世界遺産サンボー・プレイ・クック遺跡群に関する建築学・考古学調査と修復工事、またアンコール遺跡の観光拠点であるシェムリアップ旧市街地の歴史地区における防災を中心とした都市保全計画づくりなどを進めてきました。こういった歴史都市では文化保全と観光開発の両立が求められるため、アムステルダムやパリ、京都などとの比較研究も行っています。

また、最近ではイスラム文化圏にも範囲を広げ、エジプト考古局と共同で進める古代エジプト西方デルタ調査隊に参画。ヘレニズム時代(前4〜1世紀)の村落が眠るイドゥク湖畔のコーム・アル=ディバーゥ遺跡に赴き、測量や発掘、建築調査などを行いました。サウジアラビアでは紅海沿岸のハウラー遺跡という、初期イスラーム時代(7〜9世紀)に栄えた港湾都市に関する調査を始めています。

カンボジア・アンコール遺跡の一角をなす世界遺産バイヨン寺院。研究所発足当初からの活動拠点となっている

──「防災」の観点から遺跡の保全に関わることもあるのですね。

はい。消防法などの法的な仕組みが整備されていなかったり、行政や市民による消防活動が不十分だったりする地域もありますので。先ほど挙げたシェムリアップ旧市街地もその一つです。オールドマーケットと呼ばれるこの地区は古い街並みが残されたアンコール遺跡群の一端ですが、人々が暮らす「生きた遺跡」ともいえる場所となっています。その生活を守りながら、どのようにして街を保存するか。そこには火災予防の観点が欠かせません。

もちろんカンボジアにも消防局はあり、消防職員も働いているのですが、その数は都市部でも1万人に1人未満に過ぎず、約800人に1人という日本の状況とはかけ離れています。しかも、最近では毎年2割増しの勢いで火災が発生しているとも聞きます。消防法の徹底も十分ではなく、スプリンクラーの整備や避難経路の設定など、細かな対策が行き届いていないのが実情です。

日本より寄贈された消防ポンプによる市民参加型の放水訓練(シェムリアップ)

そこで、私たちは行政への働きかけと同時に、住民の方々の防災意識を高めるための啓発活動や、実際の消火活動を行うための機材や技術の提供を進めることにしました。具体的には、火災予防や初期消火に関するワークショップの開催や、火災が起きたときに民間人も協力して消火に当たる体制づくり、そのための消防ポンプ車の供与や、それを使いこなすための訓練や技術指導といったことです。

機材や訓練では日本消防ポンプ協会の協力も得られ、また人材育成面ではJICA(国際協力機構)による本邦研修が実現するなど、2019年からの4年間の活動で一定の成果が得られたと思っています。

◆技術をつなぎ、人をつくる。文化遺産継承に込められる想い

──調査研究、保存修復といった活動を通じて、どのような知見が得られていますか。

組積造(そせきぞう)というのですが、遺跡の多くは石やレンガを積み上げてつくる構造となっているため、木造建築物の修復を中心に培われた日本の技術や知見が及ばない部分もあります。その遺跡がどのようにして崩壊していくのか、それを防ぐにはどんな方法が有効なのか。木造建築ともコンクリート建築とも異なるアプローチで研究し、その遺跡に適した方法を考案しなければなりません。

したがって、現地に対して日本の技術を一方的に移転するのではなく、現地の事情を把握し、それに見合った技術をそのつど研究しながら、日本の知見の生かし方を考えるといった作業が求められます。このことは日本の技術の発展にもつながり、国内の石造建築物の修復などに応用できたりもする。その意味では、古い構造物を扱ってはいても、常に新しい技術を追求するという難しさや面白さがあるわけです。

──そして現地の発展や安全にもつながるというメリットがありますね。

現実的なところでは、観光産業などの振興がもたらされ、人が集まり、雇用が生まれ、利益が地元に還元される可能性はあるでしょう。ただし、だからといって先進国が途上国に対して何かを与えるというような、上からの姿勢で臨むことがあってはなりません。大切なのは継続性です。技術を渡して終わり、施工して終わりではなく、その後も地元の人たちが自ら文化遺産を保存し、活用していけるよう体制をつくることが重要です。ですから、私たちのプロジェクトにも、現地の研究者や技術者、政府関係者などに幅広く参加してもらえるよう努めています。

そこで忘れてはならないのが、現地での人づくりです。遺跡を守り続けていくには、担い手となる人材を育てる必要があるからです。その端緒となる取り組みの一つとして、カンボジアのサンボー・プレイ・クック遺跡にある博物館にトレーニングセンターを開設し、現地大学生向けのサマースクールを開講しています。この遺跡はアンコール遺跡群の全容を解明するうえで極めて重要な学術資産でもあり、2017年の世界遺産登録を経て保存・修復・活用への期待がますます高まる中で、将来にわたって活動を支える専門家の育成が急務となっているのです。

思えば私自身、20代の若い頃にアンコール遺跡の修復プロジェクトに関わり、ともに調査をしたり学んだりしていた現地の同世代の研究者が、今はカンボジア政府の責任ある立場で文化遺産の保存に携わっています。そういう人と人との交流から、次代を担う研究の芽が育っていく。それもまた、私たちの研究活動の役割です。

──2025年には研究所設置期間の区切りを迎えます。どのようなことを計画していますか。

ここ数年の研究内容やその成果といえるものを何らかの形でまとめ、社会に公開する、あるいは研究教育の場に還元するといったことに着手したいと考えています。遺跡の保存・活用に関する指針のようなものになるかもしれません。

同時にまた活動の場を少し広げ、中国で始まろうとしている調査研究をさらに進めていくつもりです。日本統治時代の建造物が多く残る大連市や、ドイツの支配下で西洋風の街並みがつくられた青島市などが候補になるでしょう。

理想をいえば、遺跡を守るための法律や政策、研究などというものはむしろないほうが望ましい。それは極端な例えではありますが、社会の在り方としてそうしたものが存在しなくても、地元の人たちの手で合意形成が図られ、貴重な文化遺産が次代へと受け継がれていく。そのような状況が各地で実現できるなら、それが理想の形だと思っています。