2021年度秋学期ティーチングアワード

総長賞受賞

対象科目:線形システム論

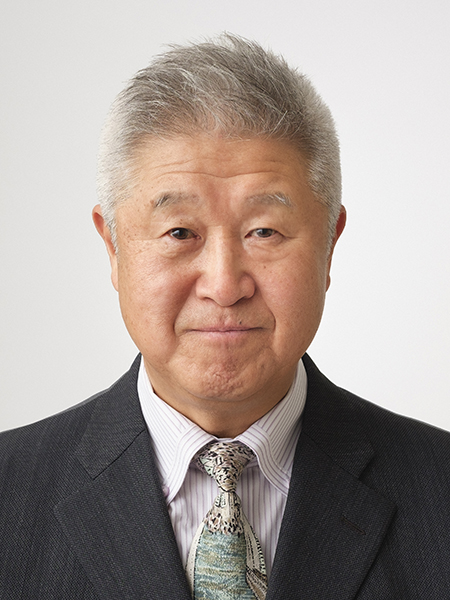

受賞者:李 羲頡

情報生産システム研究科(略称:IPS)は、2003年に北九州キャンパスに設置され、学生の9割を世界各国からの留学生が占める国際的な大学院である。研究科設立当初から20年近くこの科目を教え続けてきた李教授。今もなお「もっと分かりやすい説明はないか」と考え続け、オンライン授業となっても大きな満足度を獲得している。

タブレットとペンの使用で、黒板より分かりやすく大量の板書も楽に書ける

この授業で扱う線形システム理論とは、システム工学の最も重要な基盤理論のひとつである。「電気工学、機械工学など工学にもいろいろな分野がありますが、この科目はシステムを対象とした解析や設計を扱う、一番基礎となる理論を解説する講義です」。

授業は90分講義を行うスタンダードな形式で、オンライン授業となってからはZOOMによるリアルタイム配信を利用している。オンラインで新たに利用を始めたのがタブレットによる板書。手元にタブレット端末を用意しておき専用のペンを使って書いたものを、画面共有で学生たちもリアルタイムで見られるようにした。「黒板やホワイトボードで90分板書をするのは非常に疲れるのですが、これだと座ったまま自分のノートに書くスタイルで書けるので、とても楽です」。もともと板書の量はかなり多い方だったが、タブレットを利用するようになって、さらに多くのことを分かりやすく書いて伝えられるようになったと喜ぶ。「オンラインだと学生の顔を直接見られないのは残念ですが、この点に関してはまさに怪我の功名でした。対面の授業に戻っても使いたいですね」。

タブレットに書いた内容は保存や公開はしてはいないため、学生はその場でノートを取る必要があるが、スクリーンショットなどで各自保存することも可能だ。

重要な専門用語は日英中の3ヶ国語で確認する

履修生のほとんどは中国人をはじめとする留学生で、授業は英語で行われる。ただし、重要な専門用語については、必ず日英中の3ヶ国語での表記を紹介するようにしている。「専門用語が出てくるたびに必ず3つの言語での表記を確認することで、受講生全員が確実に基本的な概念を共有できるように留意しています」。中国語については、中国人の学生にチャットで「これは中国語ではなんというの?」と尋ねる。日本語表記も扱うのは、日本で専門書を読んだときに戸惑うことがないようにとの配慮によるものだ。

履修生はだいたい25人前後。90分オンラインでずっと講義を聞かせ続けるのはむずかそうに思われるが、話の合間に随時学生を指名して問いかける時間も挟んでいるという。「学生はいつ指名されるか分からないので、うかうかしていられないと思いますよ」。この問いかけはオンライン授業ではチャットを利用した。通常は画面をオフにしている学生も、指名されて答えるときは自発的にカメラをオンにして顔が見えるようにしていたという。

長年の経験を経た今もなお、専門的なことをもっと噛み砕いて説明できないか模索しているともいう。説明の際に使う具体的な例についても、毎年試行錯誤し改善を重ねてきた。「去年はこれをやったから今年はこれをやってみようとか、来年はこっちのほうがもっといいかもしれないなど、いつもそんなことを考えています。本当に学生たちが望んでいる話をすると、目の色も集中力も違います。そうやって反応が良かったものを残していく感じですね」。

子どもの頃の基礎的概念と関連付けて体系的に理解させる

この授業で心がけているのは、学生の立場に立っていかに分かりやすく教えるかということだ。「何も知らない学生でも分かるように工夫をする。自分が学生だったときのことも思い出しながら、いろいろな授業方法や説明の仕方などを検討してきました」。その工夫のひとつとして取り入れているのが、小さな子どもの頃の知識にまで遡った話と関連づけて説明することだ。「たとえばシステムの表現として複素関数が出てきたときです。子どもの頃に習った1、2、3という自然数から始まった数は、小中高と進むにつれて整数、分数、有理数、無理数、実数と続いて、複素数にたどり着きます。そして複素数と複素数の対応関係が複素関数であったことを思い出させ、数と関数、作用素までの概念を整理します。これらを習った歴史を振り返って、その積み重ねを体系化させることで、新たな概念も分かりやすくなり、記憶にも残ると思うのです」。

こうした姿勢の背景には、初めて教壇に立つときに恩師から伝えられた言葉がある。「授業をするときは、まったくそのことを知らない学生に諭すように講義すればいいんだよと言われたことが、ずっと頭に残っているんです」。

博士課程を終えてからずっと大学で教員、研究者一筋で過ごしてきたが、「学生と話すことが楽しい」のだと目を細める。「若い頃は自分のことで精一杯でしたが、少し余裕が出てきてからは、知らなかったことが分かるようになったと喜ぶ学生の顔を見るのがうれしいし、そのとき達成感を感じます」。

35年以上教員を続けてきた中で信念ともいえる思いがある。「その学生が持っているいいところを引き出してあげたい。教育をする-教え込む-という姿勢ではなく、知っている知識を使って知らないことが分かるよう導き出すように努めてきました。そして、自らのいいところをどんどん外に発揮できるようになれば嬉しいですね」。