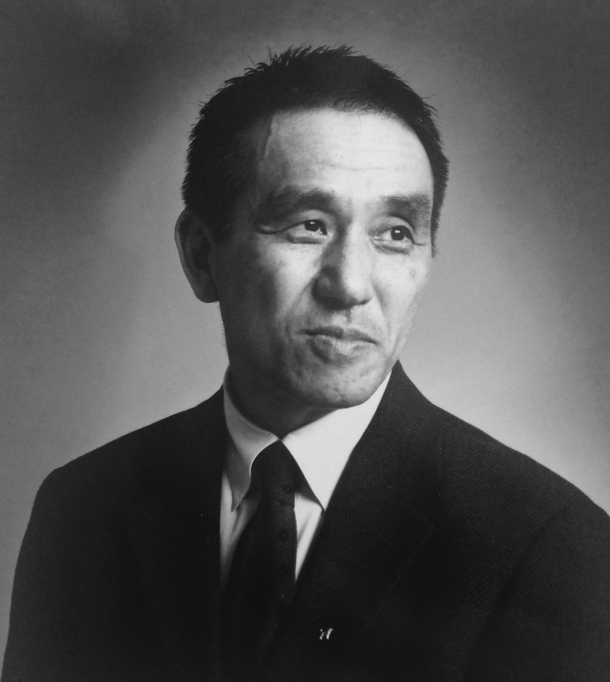

2019年度秋学期ティーチングアワード受賞

対象科目:鉄筋コンクリート構造設計Ⅱ

学科や学年を問わず、「分かりやすい授業」はひとつの理想だと思われる。

そのために、いろいろな手法を取り入れる教員が多いなか、

西谷教授は板書やスライドを用いた講義というシンプルな方法ながら、

学生から「大変分かりやすい」と高く評価される授業を実現した。

その秘訣はどこにあったのだろうか。

基礎や前回学んだことを、学生が分かっているとは期待しない

専門選択科目であるこの授業は、大地震に対する鉄筋コンクリート構造設計の基本的な考え方を理解させるものだ。今回の受賞のポイントを、西谷教授自身は「分かりやすさ」だと捉えている。

分かりやすさを大事にするための基本姿勢は、まず、学生の事前理解を期待しないことだという。「構造設計は2年生後期までに学んだ力学が基礎になっていますが、それを十分に理解しているとは、まったく期待していません」と言い切る。力学についてすでに学んでいるという前提をなくしたうえで、授業中にはしばしば力学の解説もするようにした。

「力学を専門に教える普通の授業よりもポイントをついた話をしているという自負があります。もともと力学が苦手だったという人も、私の構造設計の授業を取ることで力学もできるようになる。そういう面も評価されたのかなと感じています」。

設計を学ぶことと力学を学ぶことは表裏一体であり、一方を学ぶことで他方の理解も深まるため、適宜双方を行ったり来たりすることで、どちらもよく分かるようになるのだという。

さらに、授業では「すべてを教えようとしない」ことも重要だと考えている。「実際の設計でたまにしか発生しないような例には絶対に触れません。そんな話をしても覚えているわけはないですから。しゃべりすぎても学生の頭には入らないので、自分が知っていることをすべて話すのではなく、ポイントだけに絞ることが大事なのです」。

同様に、前回の授業の内容を学生が覚えているということも期待せず、毎回授業の冒頭で5~10分時間を取り、前回の復習をする。「学生が予習復習をきちんとやり、前回までのことをすべて理解しているなどということは想定しない。学生を馬鹿にしているわけではなくて、自分自身が学生だったときのことを振り返れば、そんなものだと思うからです」。

講義中は一切メモを見ないで話をする

この授業で分かりやすさを実現できた背景には、30年前に書いた教科書の存在も大きいと感じている。最初に担当したのは1988年のことになるが、恩師から「設計で実際に使うことしか出てこない本を書け」という助言を受けて4年後に教科書を出版。これができてからは、とてもスムーズに授業を進めることができるようになったという。

『鉄筋コンクリート構造入門』というこの本は、その後2度の改訂を経て、累計1万分という専門書としては異例の売上となり。30年経った今もなお読まれ続けられるロングセラーだ。「早稲田の卒業生以外で現在活躍している人たちからも、コンクリートの構造設計はこの本で学びましたと言われることがよくあります」。

授業の進め方は基本的に90分間講義を続けるというスタイルで、いたってオーソドックスだが、ポリシーは一切メモを見ないで話をすること。「自分が学生のときに、チョーク1本で上手に授業をする先生がいて憧れたので、私も実践することにしました」。メモに視線を落とすことなく学生の目を見ながら話をすると、伝わり方もかなり違うという。

パワーポイントのスライドも大変分かりやすいという声が多い。「コツは、1つのスライドには1つの情報しか入れないこと。文字も30~40ポイントと大きなものを使います」。2枚で1分を目安としており、1回の授業では80分としても160枚にもなる。それが短時間で切り替わっていくことでリズムがよくなる。「1枚のスライドを提示した状態で15分も話していたら、学生は退屈してしまいますから」。

学生の反応は常に気を配っており、疲れてきたなと感じるときは意図的にしばしば脱線もする。「授業に関連した話もあれば、無関係のこともあります。私は英語を使う機会が多いので、語句の使われ方など英語に関連した話をすることもありますね」。同時に、力学や設計のおもしろさを伝えたいという思いもあり、興味を持ってもらえるような話も入れるようにしている。

米留学時代に受けたていねいな授業が「分かりやすさ」へのモチベーション

「分かりやすい授業」へのモチベーションの源は、博士課程を過ごしたコロンビア大学での経験だ。「アメリカの先生たちは説明がとてもていねいでした。その姿に刺激されて、教員になった当初から、分かりやすい授業をしようという思いがありました」。

当時のアメリカの教員がやっていたように、授業中にしばしば質問を促すことも意識している。日本人の学生はシャイで質問も出にくいといわれるが、学生には、「みんな初心者なんだから、どんな変な質問をしても損をすることなんてひとつもない、カッコイイ質問をしてやろうなんて思っちゃいけない、聞くは一時の恥と思って分からないことは聞けばいい」と、伝えたという。

学生の質問に答えるときは必ず、「分かりましたか? あなたの質問が求めていた答えはこれでよかったですか?」 と確認するようにしていた。

2019年度を以て定年退職を迎えた西谷教授に、後輩教員へのアドバイスを伺ってみた。「こういうやり方をすればうまくいくというようなものではなく、人それぞれなのだと思います。自分に合ったやり方が一番いいと思うので、それぞれの個性を大切にしてほしいですね」。