早稲田大学が世界最大のMOOCs (Massive Open Online Courses)プラットフォームの一つであるedXに加盟し、公開講座 WasedaX を開講し始めてから、2025年で10年を迎えました。

これまでに本学の高い研究力・教育力を国際的に示すことのできる27の講座を公開し、新たな講座も2025~2026年度に掛けて制作中です。これらの講座は全て無料で受講できる他、有料登録をして修了することで本学の名前が入った修了証を受け取ることができます。

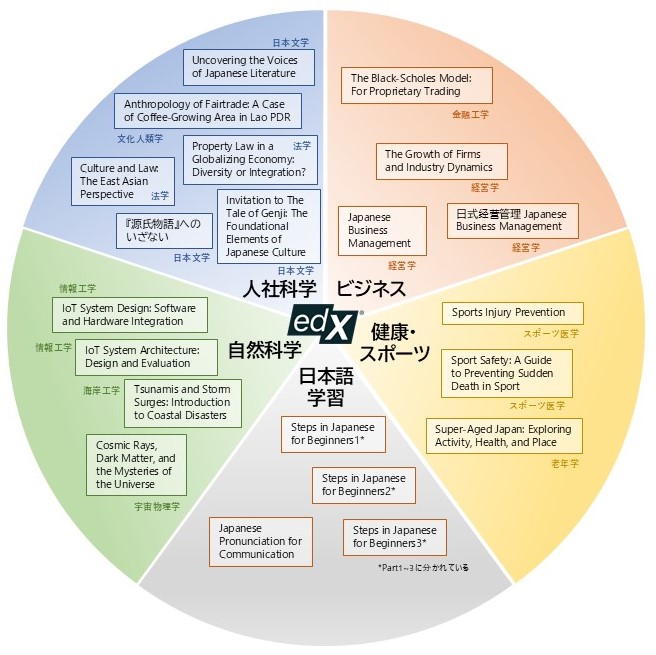

本学の研究活動において強みである文学や日本語教育、スポーツ科学、理工学を専門とする教員の他、多彩な講師陣を要するビジネススクールの教員が担当するWasedaX講座を公開しています。

WasedaXの総受講者数に約42万人を達しており(2025年11月時点)、世界130以上の国と地域の人々がWasedaXで学んできました。以下に、特に受講者数の多い講座、また最近新たに公開した講座のプロモーションビデオと概要についてご紹介します。

全ての講座については、 WasedaX のページからご覧ください。

WasedaX講座のプロモーションビデオ(抜粋)

Anthropology of Fairtrade: A Case of Coffee-Growing Area in Lao PDR(フェアトレードの文化人類学:ラオス人民民主共和国におけるコーヒー生産地域を事例として)

フェアトレードとは、世界のコーヒーなどの農産物の取引で、生産者が不利な立場に置かれないように作られた国際的なルールです。具体的には、生産者が生活できるように最低価格を保証するなどの方法で支えています。

コーヒーなどの作物を作っている人たちは、国際的な市場の価格が急に上がったり下がったりするため、生活がとても不安定になりやすいと言われています。そこで「フェアトレード」という考え方が登場しました。しかし本当に、生産者や労働者はフェアトレードが想定しているような不安定な生活を送っているのでしょうか。

文化構想学部の箕曲在弘先生によるこの講座では、ラオスのコーヒー産地で行われた現地調査(フィールドワーク)の結果を紹介しながら、生産者の実際の暮らしを明らかにします。そして、フェアトレードによる支援がどの程度効果的なのかを、文化人類学の視点から考えていきます。同時に、文化人類学という学問がどのようなものかについても学ぶことができます。

Uncovering the Voice of Japanese Literature(日本文学における”声”を解き明かす)

日本文学は、1,000年以上も遡る、長く多様な伝統を有しています。紫式部の『源氏物語』から村上春樹の小説に至るまで、その数々の傑作は世界中で読まれ愛されていますが、歴史的な執筆過程——誰が、いつ、どのようにして、誰の物語を書くのか?——および主体性に関連する日本文学の形式的特徴の多くは、今なおつまびらかにされていません。

本講座では、古代日本から近世江戸時代、そして20世紀に至るまでの作家と作品を数多く探求し、主な論点として、女性の経験の歴史的軌跡が文学や演劇のジャンルにどう反映されたか、詩や視覚芸術が生まれ共有されるようになった社会的空間、そして日本の思想家たちが歴史を通じて人間の想像力をどう構想してきたかについて取り上げます。講座全体を通じて繰り返し登場する重要な概念が、人間の「声(Voices)」です。私たちは、女性たちの声を含む(ただしこれに限定されない)こうした声なき声の数々と、語られた経験、語られなかった経験の双方を探求します。

本講座は、本学特命教授・国際文学館(村上春樹ライブラリー)顧問のロバートキャンベル先生監修のもと、本学で日本文学を専門とする多彩な講師陣のもとオムニバス形式で展開されています。講義は、ローリーゲイ先生(法学学術院教授・前図書館長)、リーブズクリストファー先生(文学学術院准教授)、ピタルクパウ先生(文学学術院准教授)、高井詩穂先生(文学学術院准教授)とロバートキャンベル先生に、それぞれのご専門の分野について担当していただいています。

Steps in Japanese for Beginners series(初心者のための日本語シリーズ)

この講座は、日本語初級者が大学生活でよく使われる簡単な語彙や文型を用いて、基本的な考えを日本語で表現する方法を学ぶために設計されています。複数の動画をまとめたプログラムの形で公開されています。

基本的な日本語を学ぶため、本コースでは日本語の会話、文法、語彙を学ぶための動画講義・練習問題・クイズを提供します。また、プログラムを通じて日本語と文化に関するディスカッションフォーラムも利用可能です。会話を通じて日本の言語と文化的価値観を学び、あなたの世界を広げましょう。

本講座は木下直子先生(日本語教育研究センター准教授)によるものであり、COVID-19パンデミックの期間で特に世界中から多くの受講者が集まった講座です。

「早稲田大学講義録」の復活へ

現在、早稲田大学150周年記念事業の一環として、大学総合研究センターが中心となって現代における「早稲田大学講義録」の復活プロジェクトに取り組んでいます。

早稲田大学の前身である東京専門学校が開校して4年後となる1886年から本学は通信講義録を発行し、地方に在住している購読者にも継続的に学習の機会を提供してきました。購読者の募集はそれから70年後の1956年まで続きましたが、その後もエクステンションセンターでの公開講座、WASEDA NEOでの社会人講座、またMOOCsやYouTubeなどによる講座公開が行われ、広く早稲田の教育を社会に提供し、学びたいがその機会を得ることの少ないさまざまな人々への「学びの場」を提供する営みは、その手段は変わりつつも現在に至るまで連綿と続いています。

新しい「早稲田大学講義録」では、現時点での早稲田の教育を幅広い分野から公開し、明治から令和の時代までつながる「教育」の早稲田、「貢献」の早稲田を体現するコンテンツを提供することを目指しています。引き続き、進捗についても大総研ウェブサイト等で報告していきます。