- 海外派遣学生

- 中川 響 Hibiki NAKAGAWA

中川 響

Hibiki NAKAGAWA

- Posted

- Fri, 10 Jan 2025

基幹理工学研究科 修士1年 中川 響

- 派遣期間:2024年9月~12月

- 派遣先大学:ミュンヘン工科大学

- 派遣先国・地域名:ドイツ・ミュンヘン

海外派遣を希望した理由

私私は学部生の頃から留学に関心を持っていましたが、新型コロナウイルスの影響や費用の面などから、今まで実際に留学することはありませんでした。

しかし、研究活動を進める中で、留学生の方と一緒に研究をするようになり英語を使う機会が増え、日本という環境を一度離れて海外で挑戦したいという気持ちが強くなりました。そのようなときに、スーパーグローバル大学創成支援(SGU)プログラムの存在を知り、この経験が自身の成長に繋がると感じ、海外派遣を希望しました。

ミュンヘンのランドマーク

研究内容・成果

派遣先として選んだのは、ドイツのミュンヘン工科大学 (TUM) にあるGordon Cheng教授主催のInstitute for Cognitive Systems (ICS) です。この研究室では、人間とロボットのインタラクションに焦点を当てた研究を行っており、特にJohn Nassour博士によるソフトエクソスケルトン・ソフトハンドに関する研究が私の関心・研究内容と一致していました。

私は日本でインフレータブルロボットの開発と制御の研究を行っています。大きさ2メートルに及ぶこのロボットと、空気圧アクチュエータで駆動するソフトハンドを組み合わせることで、より柔軟で安全なソフトロボットを実現できます。一方で、ソフトロボットはその非線形性から細かな動きや正確な位置制御を行うことが難しいです。

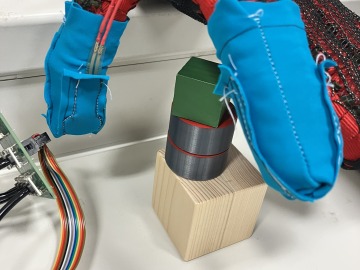

そこで、深層予測学習を利用したソフトハンドの物体把持の動作生成を行いました。具体的には、まず、新しいソフトハンドの設計と開発を行い、空気圧アクチュエータを用いた制御システムを確立し、Pressure Sensor、FSR Sensor、Flex Sensorを導入しました。このシステムを活用して、形状や材質の異なる物体を把持する際のデータ収集を行い、取得したセンサデータと空気圧アクチュエータのバルブ開閉状態を記録しました。このデータを基に、物体を安定的に把持するためのタイミングや力の制御方法を学習させるモデルを構築しました。最終的に、深層予測学習モデルにより、ソフトハンドが物体ごとに最適なタイミングで適切な力を加え、把持動作を生成できることを確認しました。

しかし、ソフトハンドの柔軟性によるセンサ情報取得の難しさや、空気圧駆動特有のヒステリシスによる動作再現性の低さといった課題が残っています。これらの課題を克服するため、精度や再現性の向上を目指し、今後も連携を深め、性能の改善を行うつもりです。

研究で使用したハンド

研究室のメンバーと

学校環境

国際交流

研究室には、ドイツ、シリア、韓国、中国、フランス、アルゼンチン、スペインなど様々な国の方が研究をしに来ていました。昼食にはメンザと呼ばれる食堂に一緒に行き、食事や会話を楽しみました。様々なバックグラウンドを持つ研究者の方々とお話しする機会は非常に貴重な体験でした。

また研究室で開かれたクリスマスパーティーでは、ドイツの伝統料理をいただいたり、ボードゲームを楽しんだりしました。

ドイツでは法律で日曜日に働くことを規制していたり、クリスマス休暇の間は長い休みを取って家族との時間を過ごしていたり、仕事と休みのオンオフがしっかりしていました。日本にはない生活習慣で生活したことで、メリハリのある生活の重要性を改めて実感することができました。

クリスマスパーティーにて

メンザ

住居環境

宿泊先にはAirbnbを利用し、合計3つの宿で生活しました。

ミュンヘン中心部から1.5時間かかる田舎の宿で生活したり、研究室から30分程度の都会の宿で生活したりすることで、ドイツに住む様々な人の生活が垣間見えて、非常に面白かったです。中でも、お世話になった宿泊先のうち3件中2件は犬を飼っていました。ドイツでは犬を電車やバスに乗せることも多く、静かで、人懐っこく、かなり身近な存在で心が癒されました。

また最後の宿では、ドイツでの最後の休日に、ドイツの伝統的な家庭料理をふるまっていただきました。お店では食べることのできない家庭の味を楽しむことができ、とても心が温まりました。

宿の自室

ホストの方にふるまっていただいたドイツの家庭料理

周辺環境

現地の文化

ドイツの文化的なイベントして、オクトーバーフェストとクリスマスマーケットに参加しました。

またドイツではサッカーがとても人気で、マッチデイになると老若男女問わず多くの方がサッカーを観戦していました。特にミュンヘンではFCバイエルンミュンヘンと呼ばれる超強豪チームがあり、幼いころからサッカーをしている私にとって、現地でサッカーの試合を見に行けることはとても幸せな環境でした。

オクトーバーフェスト

FCバイエルミュンヘンの試合

海外経験を経て、今後の目標と終わりに

留学中、研究室で出会った学生や研究者の方々、そして旅先で出会った同世代の学生たちなど、様々な人との交流は非常に刺激的で、視野が広がりました。

今後の研究活動や将来のキャリアにおいても、異なる分野やバックグラウンドを持つ人々とも積極的に関わり合いながら、グローバルに活躍したいと考えています。

この度は多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございました。

手続きや金銭面でご支援をくださったSGUの関係者の皆さま、プログラムのサポートをしてくださった尾形先生をはじめとする研究室の皆さま、そして現地で研究活動を支えてくださった研究室の皆さまに、心より感謝申し上げます。