- 海外派遣学生

- 久保谷 善記Yoshiki KUBOTANI

久保谷 善記

Yoshiki KUBOTANI

- Posted

- Fri, 31 Mar 2023

先進理工学研究科 修士2年 久保谷 善記 Yoshiki KUBOTANI

- 派遣期間: 2022年1月~7月

- 派遣先大学: ダラム大学

- 派遣先国・地域名: イギリス・ダラム

はじめに

この度、SGUの支援を受け、1月中旬から7月初旬の約6ヶ月間にわたって、イギリスのダラム大学に研究留学に行ってきました。 自分にとってはこれが初の1ヶ月以上に渡る海外の長期滞在であり、大変だったこともたくさんありました。 しかしそれ以上に、楽しかったこと、新たに得られた学びが多くあり、この留学は自分の人生の中で忘れがたいとても貴重な経験になったと思います。

こちらのレポートでは、準備から帰国までを通して、私が今回の留学で見聞きし学んだことの一部を共有したいという思いから作成しました。 少し長いですが、楽しみながら読んでくださると幸いです。

ダラムの中心に位置する広場、休日は出店が出て人が賑わう

決意から留学まで

SGUを利用したきっかけ

私が、留学に行きたいと明確に決意したのは2021年の7月ごろのことです。 当時は大学院1年生で、ちょうど学部から続けていた研究にひと区切りがついた時期でした。 元々、海外留学自体に興味があり、学生の内に一度は行ってみたいと思ってはいたのですが、英語力が足りないとか時間がないとかを言い訳にずっと足踏みしていました。 その頃は修士で卒業するか博士に進学するか迷っており、「博士に行くなら見聞を広めなくてはだし、修士卒業するにしても海外に行って勉強するのはこれが最後のチャンスになるかもしれない」と思い、研究室の指導教員の先生に「2022年の1月から半年間の留学に行きたい」と相談しました。 先生は私の申し出を快諾し、そのままいくつか留学先の候補を挙げて費用や期間などの簡単な説明までしてくださりました。 あの時の後押しがなければ決して実現しなかったと思います、先生には本当に感謝してもしきれません。 こうして、先生から留学の許可をいただいたわけですが、半年間も海外に渡航するとなると費用の問題が出てきます。 先生から、文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援(SGU)というプロジェクトがあり、その一環として学生が海外派遣の支援を利用できると教えていただきました。 結果としてこれが私がSGUからの支援で留学をするきっかけとなりました。

留学準備

留学の準備と一口に言っても、留学先の大学・研究室への各種申請、英語スコアの取得、滞在先の決定、出国・入国の必要書類の準備などその内容は多岐に渡ります。 前述の諸々の準備は留学の1年ほど前から開始するのが普通であり、2022年1月からの留学開始であるにもかかわらず、本格的な準備の開始が8月からとなった私のケースはかなり異例でした。 また、コロナウイルスの度重なる蔓延の影響により、大学全体の方針として海外派遣自体をできるだけ自粛すべきという風潮があったため、大学からの渡航許可を得るだけでも一苦労でした。 コロナ情勢次第では渡航できなくなるかもしれないという不確定要素を考慮したうえで、留学先の大学や研究室、滞在先の家主と交渉するのはさらに大変でした。 一方で、英国では日本国からの入国者は6ヶ月まではビザなしで滞在することが可能であるため、最も時間のかかるであろうビザの取得がスキップできたのは不幸中の幸いでした。

一般的な大学のシステムはわかりませんが、私の留学先の大学であるイギリスのダラム大学では「研究を目的として短期間の間滞在し、通常の博士学生と同様の扱いを受ける生徒」をVisiting Reseach Studentと呼び、在籍のためには博士過程に入学するのと同じ審査を受ける必要がありました。 審査にも数ヶ月かかるため、どんなに遅くとも11月の初旬までには英語能力の証明のためのスコアを提示する必要があり、慌ててIELTSの予約を入れたことを今でも覚えています。 幸い以前から継続して勉強をしていたため、突然の受験であったにもかかわらず受け入れに最低限必要なスコアはなんとかとることができました。 補足ですが、TOEICのスコアは基本的に海外留学では使えないので、留学を考えている人は事前に行きたい大学の募集要項で有効な英語試験の一覧を見ておくことをお勧めします。

滞在先に関しては、大学の寮に入るかシェアハウスで現地学生と共同生活を送るかの二つがダラムにおける主要な居住スタイルのようで、私はシェアハウスを選択しました。理由としては、せっかくの貴重な海外経験なので、自身を英語を話さざるを得ない状況に起き英語力の向上を目指そうというのが一つ、同じ家をシェアして学生同士で協力して住む生活スタイルは日本ではあまり馴染みのないものなので、純粋に体験してみたかったというのがもう一つです。結果的にこの選択は大正解で、「ダラムでの生活について」にて詳しく述べますが、かけがえのない友人をたくさん作ることができ、退屈しないキャンパスライフを過ごすことができました。

イギリスでの留学生活

結局、大学からの渡航許可もいただき、1月の上旬に無事イギリスへと上陸できました。ホテルでの一週間の自粛期間ののち、滞在先のシェアハウスに移動し、6ヶ月のイギリス留学生活が本格的にスタートしました。ここからは、イギリスでの日常生活と研究という二つの側面から私の体験を綴っていこうと思います。

ダラムでの研究について

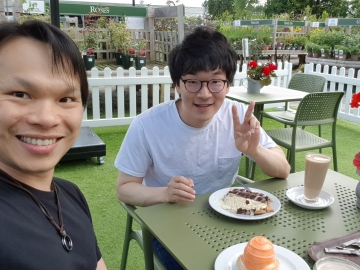

私がダラム大学にて所属していた研究室のメンバーは、全員が博士課程の学生でほとんど全員が中国からの留学生でした。彼らは皆親切で、初めての留学で右も左もわからない自分に研究室の体制や必要な手続きの流れなどを教えてくれました。ダラム大学では、日本と異なり研究室ごとに別れているのは教授の個人オフィスだけであり、博士課程の学生には共同で使用する作業部屋の一角が割り当てられるというスタイルでした。そのため、研究室の枠組みに関わらずさまざまな学生とコミュニケーションを取ることができました。研究室帰りには彼らと一緒に食事に行くことも多く、自宅に招かれて最高に美味な手作りの中華料理を振る舞ってもらったこともありました。また、受け入れ先の研究室の教授とも幾度か二人きりで話す機会を設けていただき、その度にコーヒーやケーキをごちそうしていただきました。

研究室のメンバーとの一枚

このように素晴らしいメンバーのもと私の研究留学はスタートしたわけですが、私が実際にどのようなテーマの研究をしていたのか、またそのテーマへと至った経緯について書いていこうと思います。多くの研究留学の場合は、国内で自身が研究していた分野の内容に強い海外の研究室を留学先として選択し、現地で教授や他の研究生と共にその内容を発展させるというものだと思います。しかし、私のケースでは、広範なコンピュータサイエンス分野の知見を広げるという目的での留学であったため、留学に際して取り組むテーマが具体的には決まっていませんでした。そのため、ダラムでの研究生活が開始してから半月ほどは、教授から渡された論文を読み、その内容を週一回のミーティングで報告する生活が続きました。

結果として、私は現地の博士学生が取り組んでいたプロジェクトの共同研究者として参加することになりました。このプロジェクトで取り組んでいた問題を一言で表すと、動画に映る時間変化する人間の行動を正確に認識できるモデルを構築する、というものになります。従来のモデルでは、動画の画像情報のみが入力として使用されており、遮蔽などにより画像情報が十分に得られない場合の品質が担保されないという問題点がありました。これに対して私たちは、動画に映る人間や物体のキーポイントを抽出し、それらの幾何情報を考慮することで、より遮蔽に頑健なモデルを構築することを目的として研究を進めていました。

このプロジェクト自体は私が渡英する数ヶ月前から稼働していたようで、すでに一定の結果は出ていたのですが、ECCVという世界トップクラスの学会に投稿することを目標にしていたこと、その投稿締め切りが3月初旬と残された時間が少なかったこと、データの収集や追加実験のためのコーディングなど論文執筆以外の課題が未着手の状態であったことなどが理由で、自分が共同研究者として加わり作業を分担するということになったのでした。私にとってはこれが初めての共同研究であり、同じ志を持った仲間と助け合いながら研究を進めていくのは想像していた以上に楽しいものでした。作業を分担していることで一人当たりの仕事の絶対量が抑えられていたということもありますし、何より一人ではないという事実が精神面で大きな支えとなりました。特にデータセット作成のために大学の部屋を一室借り、研究室のメンバーと協力して動画を撮影したことは、彼らと打ち解けるきっかけとなった楽しい思い出として記憶に残っています。

上記のメインのプロジェクトは、共同研究者の現地の博士学生とはメールで密に連携し、教授とは毎週1度のミーティングで進捗を共有するというスタイルで進められていました。これとは別に、週に1度博士学生が交代で最新論文を紹介し議論するための時間が設けられており、そこでさまざまな分野の知見を得ることができました。自分も物体検出の研究を2度発表する機会があったのですが、その準備を通して当該分野についてより深い理解をすることができたうえ、英語によるプレゼンテーションスキルも多少ですが身につけることができました。

週一度、博士学生が交代で行うプレゼンテーションの様子

投稿直前は数日に一度のペースでミーティングを行い、コーディングや実験、論文の図作成などで忙殺される濃密な数週間を過ごしました。しかしこうした努力の甲斐あって、最終的に私たちのプロジェクトはECCVに採択されることとなり、個人的に満足した結果を残して留学生活を終えることができました。世界トップクラスの学会への投稿に要する労力、またそれを見据えたスケジュール管理の難しさなどを身を持って知ることになり、とても貴重な経験ができたと思います。

ダラムでの生活について

ダラムは、ロンドンから鉄道で3時間ほどのところに位置するイングランド北部の小さな町です。世界文化遺産にも登録されているダラム大聖堂を有しており、ハリーポッターのロケ地として使用されたことでも有名です。人口はあまり多くありませんが、ダラム大学に通う学生が住んでいるため市中は活気に溢れています。同時に自然豊かな町でもあり、周囲を取り囲む森や平原、丘などでは鳥やリス、キツネやウサギなど数多くの野生動物を見ることができます。

ここからは、そんな美しいダラムの町で私が普段どのような生活を送っていたのかについて、いくつか共有しようと思います。まずは生活の基盤である住居に関してですが、前述の通り私はシェアハウスに住んでいました。シェアメイトの数は私を入れて9人で、その全員がダラム大学の生徒・卒業生でした。年齢は18歳から21歳と皆若く、自分が24歳だと話すと皆「同年代かと思った」とびっくりしていました。確かに、スーパーでエナジードリンクを買う際にも毎回年齢確認をされていました(英国では2019年以降、16歳以下のエナジードリンクの購入が禁止されている)。アジア人は私を含め割と髭を生やさない人が多いため、若くみられやすいのかもしれません。そして、自分のようにダラム大学を卒業したわけでもなければ長期滞在する正規の学生でもない学生が、シェアメイトとして立候補してくることはあまりないことのようでした。これは、ダラム大学が少し特殊なカレッジ制の大学であることが関係しています、ダラム大学では、collegeはuniversityの構成要素ではあるものの授業など教育的な機能は持っておらず、あくまでも生徒同士の交流促進や寮としての機能のみを保持しています。これに伴い、collegeはそれぞれ別の特色や文化を形成しており、クラブなども同じスポーツであってもcollegeごとに別のチームが存在します。このように組織的な側面の強いcollegeですが、生徒は皆入学時にいずれかのcollegeに所属する必要があり、最初の1年間を各collegeの寮で過ごすため、同じcollege内での交友関係が生まれやすくなります。従って、次年度以降に寮を出てシェアハウスをする場合にも、基本的に同じcollege出身の友人同士で家を探すことになるようです。部屋に空きが出た場合は新たなテナントの募集をかけることになりますが、少なくとも、英語を十全に使えない研究課程の学生がネイティブの若い学生たちとシェアハウスに住んでいるという例を、私は自分以外には聞きませんでした。そのため当初はコミュニケーションがうまくいくか不安でしたが、彼らはとても優しく、私の拙い英語もなんとか理解しようと頑張ってくれたので、すぐに打ち解けることができました。

シェアハウスでの生活についてもう少し詳しく書いていこうと思います。まず昼食や夕食の際には、よくシェアメイトと一緒にNetflixで映画やドラマを一緒にみていました。私はイギリスに来るまで映画を普段見るタイプではなかったのですが、彼らに勧められるまま実にさまざまな種類の作品を鑑賞しました。また、海外で日本のアニメはとても有名というのは本当にその通りで、メジャーなものからマイナーなものまで広く知られていました。そのため、映画やドラマの代わりに日本のアニメを見ることも多々ありました。 他にも研究の合間に時間を見つけては、一緒に料理を作ったり、ビーチに行って遊んだり、バレーボールのクラブにお邪魔したりと、本当に色々なことを経験しました。

最後に食事についてですが、基本的にはスーパーで買ってきた食材を家で料理するか、外食もしくはフードデリバリーサービスを使うかの2択でした。私はあまり料理は得意ではなかったので、自炊するとなると基本的に全てパスタでした。外食に関しても、中華料理、イタリアン、ファストフードなどさまざまで、選択肢には困りませんでした。ちなみに少し話はそれますが、イギリスでは日本以上のキャッシュレス社会で、6ヶ月間の滞在を通して通貨や紙幣を使用する機会は3回程度しかありませんでした。スーパーからカフェに至るまでクレジットカードやデビットカードによる決済が基本で、最後の方には財布を持ち歩くことも無くなってしまい帰国後にその癖が抜けず苦労するほどでした。イギリス料理については、最も有名なフィッシュアンドチップスも口にしましたし、クランペットと呼ばれるパンケーキも朝食としてよく食べていました。

海外派遣を経て今後の目標

6ヶ月間の留学生活は、私の今後のキャリア形成にも大きな影響を与えました。留学前は、海外で生活するということは帰国子女のように英語が完璧に話せる人の特権で、私のようないわゆる純ジャパニーズにとっては夢のまた夢という印象がありました。しかし、実際に現地でネイティブと寝食をともにしたことで、純ジャパニーズであっても、個人の努力次第では海外で生活することは十分可能だということがわかりました。

また、私は修士にて卒業し、来年の4月からは社会人として働き始める予定なのですが、就職後も積極的に海外事業へと関わりたいと思うようになりました。就職活動については実はそれほど時間はかかっておらず、イギリスに留学後に開始し、応募後の面接なども全てリモートで行いました。また、研究に割く時間が減るのは本末転倒なため、志望先をSONYのみに絞った上で、落ちたら博士に進もうという心構えで準備を進めました。結果として幸運にもSONYからの内々定をいただき来春から国内でエンジニアとして働くわけですが、海外研究生活を通して向上させた英語力と専門性を駆使して活躍していきたいと考えています。また、将来的には国内にとどまらず海外支社勤務なども視野に入れたキャリアパスを描いていくつもりです。こうしたグローバルな将来設計を無理なく考えることができるのも、今回の留学経験を経て得た自信が背中を押してくれたからだと強く思います。