- ニュース

- 【開催報告】比研共催イベント「標準必須特許をめぐるヨーロッパ・中国の最新状況」5/27(火)が開催がされました

【開催報告】比研共催イベント「標準必須特許をめぐるヨーロッパ・中国の最新状況」5/27(火)が開催がされました

Dates

カレンダーに追加0527

TUE 2025- Place

- 早稲田大学 小野記念講堂

- Time

- 18:00~19:45

- Posted

- Thu, 17 Jul 2025

シンポジウム『標準必須特許をめぐるヨーロッパ・中国の最新状況』

- 主 催:早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)

- 共 催:早稲田大学比較法研究所、早稲田大学法学部、早稲田大学法学研究科

- 日 時:2025年5月27日(火)18:00~19:45

- 場 所:早稲田大学 小野記念講堂

- 言 語:日本語・英語 日英同時通訳

- 講演者:Matthias Leistner(ミュンヘン大学教授)、崔国斌(清華大学教授)、高橋弘史(パナソニックIPマネジメント株式会社IPエグゼクティブエキスパート)

- 世話人:上野 達弘(早稲田大学法学部教授、比較法研究所所長)

- 参加者:61名(学生31名)

【開催概要】

本講演会は、標準必須特許(Standard Essential Patent, SEP)を巡る国際的な法的議論および紛争解決の最新動向について、欧州、中国、日本の第一線で活躍する研究者・実務家を招き、比較法的観点から議論を深めることを目的として開催された。欧州統一特許裁判所(UPC)、ドイツおよび英国における判例や運用の実態、中国における制度的課題や提案、そして日本企業の視点から見た実務的対応など、多角的な内容が紹介された。講演後には、FRAND条件の法的性質や国内裁判所の管轄の限界、立法による対応の必要性等を巡って、活発な意見交換が行われた。

本講演会は、標準必須特許(Standard Essential Patent, SEP)を巡る国際的な法的議論および紛争解決の最新動向について、欧州、中国、日本の第一線で活躍する研究者・実務家を招き、比較法的観点から議論を深めることを目的として開催された。欧州統一特許裁判所(UPC)、ドイツおよび英国における判例や運用の実態、中国における制度的課題や提案、そして日本企業の視点から見た実務的対応など、多角的な内容が紹介された。講演後には、FRAND条件の法的性質や国内裁判所の管轄の限界、立法による対応の必要性等を巡って、活発な意見交換が行われた。

【講演内容1】

【講演内容1】

ミュンヘン大学のMatthias Leistner教授は、欧州におけるSEPとFRAND宣言を理由とする抗弁(FRAND Defense)の最新動向について講演した。まずMatthias Leistner教授は、SEP訴訟に関するEU法の枠組みを紹介し、基本的な制度設計を説明した。その上で、欧州連合司法裁判所によるHuawei対ZTE判決が各国でどのように解釈されているかを解説した。さらに、UPCの最近の判断として、Panasonic対Oppo事件およびHuawei対Netgear事件を取り上げ、実務上の新たな展開に言及した。続いて、ドイツおよび英国の裁判所における最新の動向を紹介し、ドイツでは迅速な差止命令の発出により、また英国ではグローバル・ベースでの実施料の設定を行うことにより、それぞれ、SEP関連訴訟を担当する裁判所としての特徴をアピールしているように見えると指摘した。最後に、これらの動向を踏まえつつ、今後の制度調整や国際的な枠組みの可能性について展望を述べた。

【講演内容2】

清華大学法学部の崔国斌教授は、「SEPライセンスを巡る法的枠組みのあり方」をテーマに講演した。崔教授はまず、SEPを巡る紛争における主要な論点を紹介し、FRAND宣言の法的性質に関する国際的な議論を整理した。次に、FRAND宣言下の誠実交渉義務の法的根拠について、独占禁止法や特許法ではなく契約法に基づく再構成が必要であると指摘した。また、中国においては、EUアプローチとは異なる独自の特別規制を導入すべきであると提案した。最後に、SEPライセンスの特殊性に鑑み、契約法に基づく解釈とともに、特別立法や司法解釈による制度整備が不可欠であるとの見解を示した。

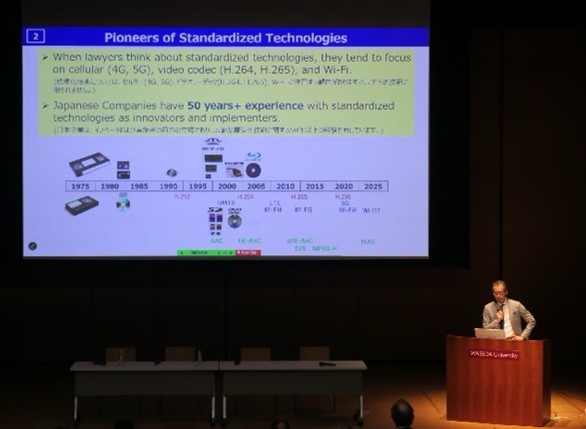

【講演内容3】

パナソニックIPマネジメント株式会社の高橋弘史氏(IPエグゼクティブエキスパート)は、Panasonic対OPPO事件を軸に、日本企業の視点からUPCにおけるSEP訴訟の動向について講演した。

【コメント&質疑応答】

講演後、早稲田大学法学部の鈴木将文教授が、「国内裁判所(またはUPC)は複数の法域にまたがるSEP紛争について判断を下すことができるか?」という問いを提示し、コメントを行った。パネルディスカッションでは、上記問題のほか「契約未成立段階におけるFRAND条件の法的拘束力」「契約法と独占禁止法の役割分担」「立法による解決の必要性」などの論点について、登壇者と参加者による活発な議論が展開された。

(文:杜 雪雯 比較法研究所助手)