- ニュース

- 【開催報告】2021年度第3回比研スタディセミナーが開催されました

【開催報告】2021年度第3回比研スタディセミナーが開催されました

- Posted

- Mon, 17 Jan 2022

スタディセミナー「危機管理法の大国ロシア:コロナ・改憲・パターナル国家」

主 催: 早稲田大学比較法研究所

日 時: 2021年12月9日(木) 16:30~18:00

場 所: オンラインによる開催

講 師: 渋谷謙次郎教授(早稲田大学法学学術院)

参加者: 36名(うち学生27名)

2021年12月9日、第3回比研スタディセミナーが開催されました。講師は渋谷謙次郎・早稲田大学法学学術院教授、セミナータイトルは「危機管理法の大国ロシア:コロナ・改憲・パターナル国家」でした。渋谷教授の講義の後、質疑応答がなされました。

2020年、新型コロナウイルスが世界中で広まっていったことをきっかけとし、国家的緊急事態の際に移動の自由や営業の自由などを特別に規制する法、つまり危機管理法のあり方について注目が集まっています。日本においても、移動や営業の「自粛要請」や新型インフルエンザ特措法の改正、緊急事態条項を憲法に盛り込む改憲案の是非など、ウイルス蔓延防止にまつわる危機管理の在り方が論争されています。この際、米国や西欧諸国のようなリベラルな立憲民主政国家においてウイルスの封じ込めが困難を極めたのに対し、中国のような権威主義体制国家がその封じ込めに比較的容易に成功したように見えたことから、民主政国家よりも権威主義国家の方が、危機の管理・統治において優れたパフォーマンスを発揮するのではないかという主張が見られました。また、法的強制力を持たない「自粛要請」に重点を置いた日本の感染拡大防止策は人々の行動変容を実際にもたらすという目的を達成する上では不十分な措置であると考える人々は、中国の危機管理のあり方を参考にすべきであるとも議論していました。

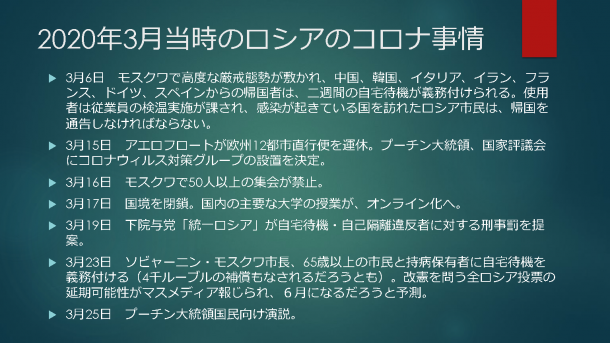

今回の講師の渋谷教授は、日本のメディア上で見られた上のような主張に疑問を呈するところから報告を始められました。というのは、権威主義体制と言ってもほとんど差し支えないような国家であるロシアにおいては、日本に比べてかなり強権的な措置をとっているにもかかわらず、感染拡大防止にそれほど成功していないように見えるからです。ロシアのプーチン政権はコロナ対策として、医療・薬品・生活必需品の販売に従事する従業員などを除く人々に有給の「非労働日」を命じる大統領令や、交通機関を用いる移動には許可証を必要とする措置のような、営業の自由・移動の自由を制限する強制的措置を採用してきました。また、ロシアの現行憲法は1993年の制定当初から、大統領による戒厳令や非常事態に関する規定を含み込んでおり、「非常事態省」が存在してきました。ロシアでは憲法上の規定によって、非常事態の際には一定の範囲での権利制限が可能とされています。そしてこの憲法体制の下で、公衆衛生・感染対策法(99年3月制定)、非常事態法(01年3月制定)、過激行為対策法(02年7月制定)などが整備されてきました。プーチン政権は、コロナ禍をきっかけとして、危機対応のための更なる法整備をも進めてきています。

プーチン大統領の支持率はコロナ禍をきっかけに若干低下したと見る向きもありますが、その後の支持率は持ち直しています。注目に値するのは、プーチン政権は、政権に対する抗議の集会やデモの様子を市民から隠すのではなく「見せる」ことを通じて、自身の求心力を維持しようとしているように見える点です。ソ連解体後の「無秩序」がトラウマとなっているロシアの市民に、コロナ禍にもかかわらず集会し政府に抗議する人々の様子を見せることで、彼らを「過激団体」「暴徒」としてイメージさせようとしているようです。そして、「危機管理の大統領」としてプーチンを見せようとしていると理解できるかもしれません。

プーチンがコロナ禍に乗じて政権に抗議する人々を抑え込もうとしたり、自身の権力基盤を強化したりしている点も、注目に値します。プーチン政権は、感染者数の増加を理由として戦勝75年式典と憲法改正の「全ロシア投票」とを一旦延期していましたが、感染者数が減少に転じたらすぐさま、2020年6月24日に戦勝記念式典を実施し、その翌日から期日前投票が始まる形で「全ロシア投票」を実施することとしました。ここには、戦勝記念式典を通じて愛国心と政権の求心力を高め、プーチンの2024年大統領選への立候補を可能にする規定を含む改憲を成立させようという思惑がありました。また2021年6月、モスクワ市裁判所が、反プーチン派の急先鋒・ナヴァリヌイに関連する非営利組織「反汚職基金」、「市民の権利擁護基金」などを「過激団体」として認定した件も注目されるべきです。

さて、ロシアは間違いなく「危機管理法の大国」であり、コロナ禍において人々の自由を制限する法を整備しています。こうした強い措置をとりながらも感染者が多いという特徴があります。権威主義体制国家の方が民主政国家よりも新型コロナウイルスの封じ込めに成功するという一般の言説は、再考されるべきかもしれません。これとともに、「危機管理」に乗じて政権を強化しようとするプーチンの行動について、注視していく必要があるでしょう。

さて、渋谷教授による以上のような講義の後、質疑応答がなされました。質疑応答では、プーチンがこれほどまで長い間政権を維持してきた理由はどこにあるのか、2020年のプーチン政権の支持率低下は上のようなコロナ対応とどのような関係があるのか、ロシアにおけるワクチン接種率の低さと反プーチン感情の高まりはどのように関係しているのか、ロシアと日本における法ニヒリズムと法フェティシズムの類似性と相違に関する問題などが議論されました。

(文:松田和樹・早稲田大学比較法研究所助手)