- ニュース

- 開催報告: Waseda-Columbia International Workshop 2022:Future Directions in Japanese Literary, Cultural, and Media Studies

開催報告: Waseda-Columbia International Workshop 2022:Future Directions in Japanese Literary, Cultural, and Media Studies

- Posted

- Fri, 04 Mar 2022

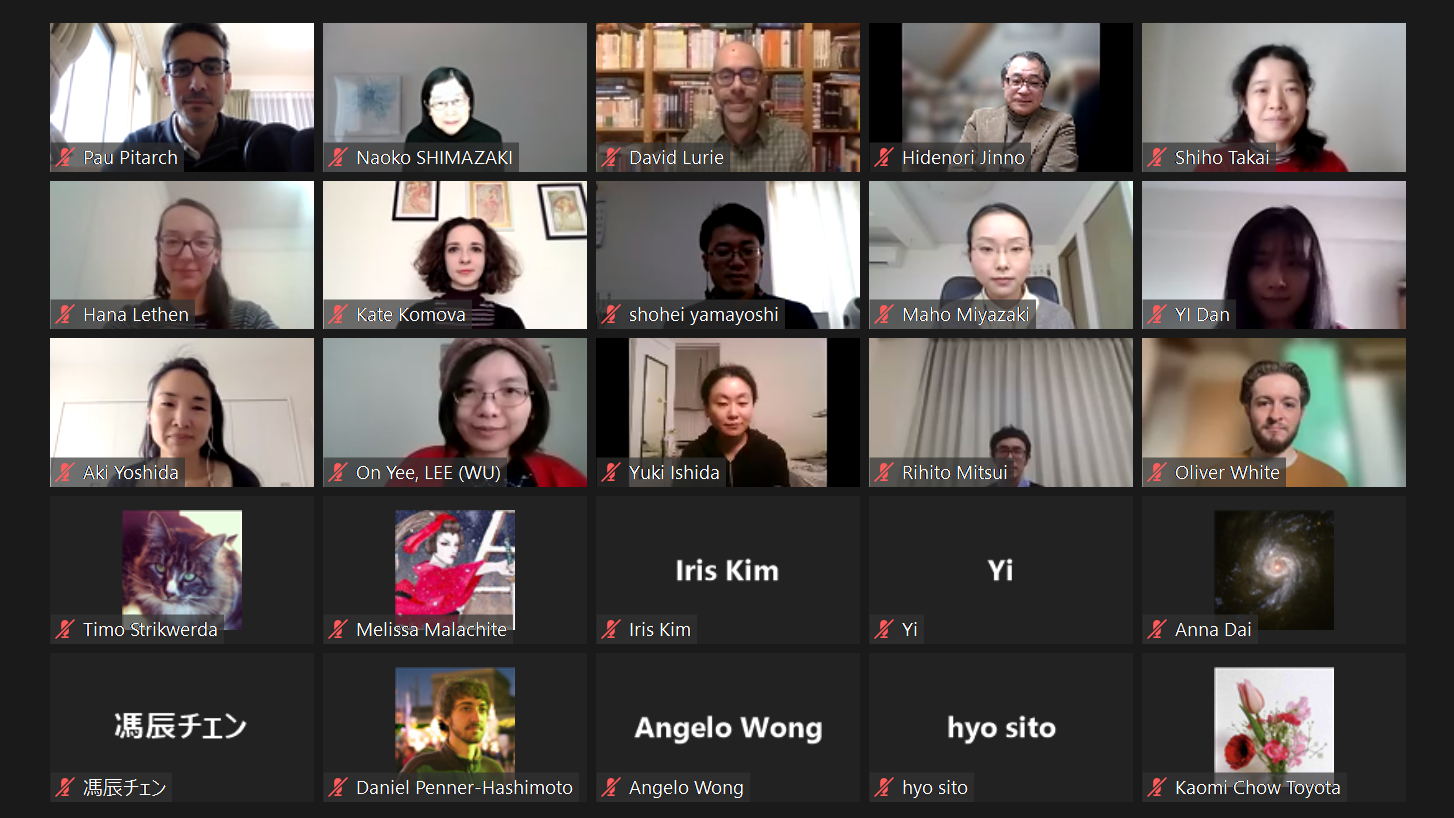

2022年1月28日、29日の2日間にわたり、Waseda-Columbia International Workshop 2022:Future Directions in Japanese Literary, Cultural, and Media Studiesをオンライン(Zoom)で開催しました。これは、スーパーグローバル大学創成支援事業早稲田大学国際日本学拠点とコロンビア大学東アジア言語文化学部との連携によって、これまで継続して行ってきた次世代研究者育成のための取り組みの一環として企画されたものです。今回のワークショップは、日本文学・文化の研究を専攻し、現在博士論文を執筆中の両校の大学院生が各自の研究テーマや博士論文の具体的内容について発表を行い、それに対して複数の教員がディスカッサントとしてコメントを述べる形で進行しました。大学院生と教員がそれぞれのテーマや課題に即したディスカッションを展開することを通して、発表者である大学院生への両校教員による共同指導の機会を創出するのみならず、大学院生と教員が共同してこれからの日本文学・文化研究のあり方を探ることを目標として掲げたものです。

初日は、Opening Remarksとしてオーガナイザーの河野貴美子(早稲田大学)がワークショップの趣旨を述べた後、PANEL 1: TRANSLATION, ADAPTATION, SPACE-TIME OF READING AND (RE)WRITINGでは、Oliver White氏 (CU)、石田有紀氏 (CU)、光井理人氏 (WU)、Lee On Yee氏 (WU)の4名により、『東海道中膝栗毛』や二葉亭四迷、谷崎潤一郎、太宰治を対象として、改作や翻訳、現代における受容などに関わる発表が行われました。続いてPANEL 2: DEATH, AGING, RECLAIMING THE BODY; TRANSMISSION AND GENEALOGY では、Ekaterina Komova氏 (CU)、宮崎眞帆氏 (CU)、山吉頌平氏 (WU)、伊丹(イタン)氏 (WU)の4名により、『源氏物語』、能、偽書、人面瘡説話を対象として、死や老い、身体や病、縁起や伝承に関わる発表が行われました。それぞれの発表に対してディスカッサントからのコメントがなされた後、1日目のClosing Remarksとしてコロンビア大学の鈴木登美教授から、両校の長年にわたる共同の研究、教育事業の経緯が振り返られ、実質的な議論と成果が積み上げられてきたことが述べられ、終了しました。

翌2日目の、PANEL 3: REMAPPING THE LITERARY FIELD IN MODERN JAPAN では、Stephen Choi氏 (CU)、Yauheniya Hudziyeva氏 (WU)、大木エリカ氏 (WU)、木下弦氏 (WU)の4名が、児童文学、プロレタリア文学、谷崎潤一郎、色川武大を取りあげ、文学の機能や意義、またそれらの文学史的位置づけを再考する発表を行いました。そして最後のPANEL 4: VISIONS OF NEW ENCOUNTERS: REPRESENTATION AND LURE OF THE REAL では、趙心怡(ジャオシンイ)氏 (CU)、金子聖奈氏 (WU)、Deanna T. Nardy氏 (CU)の3名が、満州における文化映画、大岡昇平作品における〈フィリピン〉、「黒人文学」をそれぞれ対象に掲げ、リアリズムや表象、翻訳の文脈化といった問題に照らして発表を行いました。初日と同様、それぞれの発表に対してディスカッサントによるコメントが行われた後、Closing Remarks では、早稲田大学の十重田裕一教授から、両校の大学院生がこうした活躍の場を持つことがさらなる今後の研究へのステップアップにつながるであろうとの期待が述べられました。そしてコロンビア大学のHaruo Shirane教授からは、両校の大学院生の取り組みはそれぞれが新しい分野の開拓にチャレンジするものであり、参加した大学院生と教員が皆相互に刺激し合うワークショップであったとの総括がなされました。

今回のワークショップは、一人一人の発表時間とディスカッサントのコメントの時間をコンパクトに設定し、議論が集中するものとなるよう工夫がなされました。また発表要旨は日英両言語で作成したものを予め共有したうえで、発表やコメント時の言語は、日本語と英語の両言語を自由に選択して行い、スムーズな進行を実現しました。また、発表者は発表論文も用意し、ディスカッサントは事前にそれを熟読してコメントを行うことで、実質的かつ建設的な助言がなされ、発表者はもちろんのこと、すべての参加者にとっても有意義な情報と刺激が得られる時間となりました。オンラインによる開催ではありましたが、発表者はパワーポイントを工夫し、それぞれが優れたプレゼンテーションのスキルを発揮しました。

早稲田大学国際日本学拠点とコロンビア大学東アジア言語文化学部は、これまでにも約15年にわたり、共同のワークショップやシンポジウムを連続して開催し、バイリンガル出版を含む論文集などの成果も公刊してきました。また、オープンクラス形式での講演など、学生参加型のイベントも度重ねて行ってきました。そして今回もまた、両校の15名の大学院生が発表を行い、14名の教員がディスカッサントとして参加し、さらには両校の院生、教員ら約30名が参加するワークショップとなりました。これは、新型コロナウィルス感染症により国際学術交流がきわめて不便な制限を余儀なくされている状況でありながらも、コロンビア大学のHaruo Shirane教授、鈴木登美教授からきわめてきめ細やかな配慮に基づく計画をご提案いただき、実現できたものです。2日間の発表とディスカッションを通して、今後の研究の取るべき方向や取り組むべき課題が次々と浮かび上がる、まさにタイトル通りのワークショップとなりました。

(文責:河野貴美子)

ワークショップ概要

日時:2022年1月28(金曜日)・29日(土曜日)9:00~12:00(JST), 19:00~22:00(NYT)

開催方式:online (Zoom)

使用言語:日本語・英語

当日のプログラムは、こちらをクリックしてください。

- Tags

- イベントレポート