日本通訳翻訳学会(The Japan Association for Interpreting and Translation Studies)関東支部 第69回例会

金水敏先生 講演会「村上春樹、翻訳、そして方言―日本語学からのパースペクティブ―」

詳細

- 開催日時:2024年4月26日(金)18:00〜19:30(開場17:30)

- 開催場所:国際文学館(村上春樹ライブラリー)地下1階 <MAP>

※オンライン配信なし - 参加:無料・要予約(定員40名・先着順)

お申込みはこちら - 主催:日本通訳翻訳学会(The Japan Association for Interpreting and Translation Studies)関東支部

- 協力:早稲田大学国際文学館

講演者

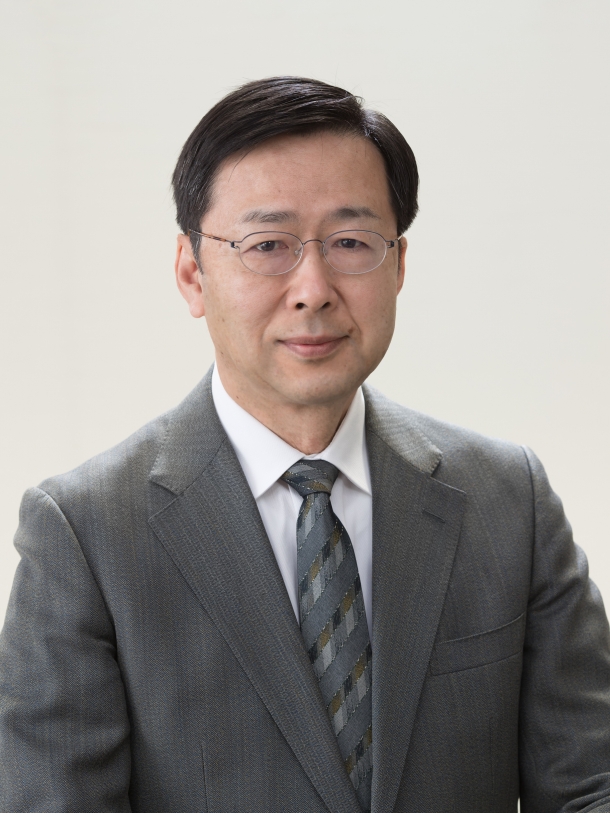

金水 敏(きんすい さとし)

日本学士院会員、大阪大学名誉教授、放送大学大阪学習センター所長、文化功労者。博士(文学)。東京大学大学院修士課程修了。神戸大学、大阪女子大学等を経て、2022 年 3 月まで大阪大学大学院文学研究科教授。「ある」「いる」「おる」など日本語の存在表現の歴史を解明し、「役割語」という新たな概念も提唱した。主な著書に『ヴ ァーチャル日本語役割語の謎』(岩波書店2003、岩波現代文庫2023)、『日本語存在表現の歴史』(ひつじ書房 2006 新村出賞受賞)。また 2017年より「村上春樹翻訳調査プロジェクト」を立ち上げ、報告書 1〜5 号を大阪大学リポジトリより無料公開している。

日本学士院会員、大阪大学名誉教授、放送大学大阪学習センター所長、文化功労者。博士(文学)。東京大学大学院修士課程修了。神戸大学、大阪女子大学等を経て、2022 年 3 月まで大阪大学大学院文学研究科教授。「ある」「いる」「おる」など日本語の存在表現の歴史を解明し、「役割語」という新たな概念も提唱した。主な著書に『ヴ ァーチャル日本語役割語の謎』(岩波書店2003、岩波現代文庫2023)、『日本語存在表現の歴史』(ひつじ書房 2006 新村出賞受賞)。また 2017年より「村上春樹翻訳調査プロジェクト」を立ち上げ、報告書 1〜5 号を大阪大学リポジトリより無料公開している。

講演要旨

村上春樹氏は小説の創作に加え、あるいはそれ以上に翻訳業に力を入れており、翻訳の影響が氏の創作にもさまざまに現れていることはよく知られている。また一方で、氏は阪神間の出身地であり、自ら方言話者であったが、創作への方言の影響は極めて限定的なものに留まっていた。例えば『風の歌を聴け』から『羊をめぐる冒険』までの初期三部作の主要な舞台の一つが、氏の出身地である芦屋市でありながら作品内では「街」とだけ表示され、そこに住む「僕」や「鼠」は翻訳小説のような話し方をすることによって、日本のどこでもない都市空間を作り出していた。このように村上春樹氏の小説において翻訳話体と方言話体はある意味抑圧的な関係を構成し、相互に作用していたと見られるが、この問題を講師の専門である日本語学の立場から考察していきたい。

当イベントに関するお問い合わせ

- 日本通訳翻訳学会 関東支部 山木戸浩子 email:hyamakid★fujijoshi.ac.jp(★部分を@に変更してください。)