レコードプロジェクト『A面/B面 ~Conversation & Music』

- 開催日時:2022年10月1日(土) 17:15~18:30(17:00より受付)

- 会場:早稲田大学26号館地下多目的講義室

- 出演者:古川日出男、向井秀徳

- 対象:学生、教職員、一般

- 参加費:無料、事前登録は終了しました。

https://forms.gle/MoRRsXam54TmRshE9

募集締切:9月23日(金)10:00

申込み多数の場合は、抽選といたします。当選した場合は、28日までにメールでご連絡いたします。

※国際文学館閉館後に実施するため館内の見学はできませんので予めご了承ください。 - 主催:柳井イニシアティブ

- 共催:早稲田大学国際文学館

イベント内容

古川日出男が言葉を放つ。向井秀徳がそれを受けて演奏し、歌う。「文学」と「音楽」が斬り結ぶ。このイベントの音源を、ディスクカッティング旋盤により、その場でレコードに収録・制作します。斬り結ばれる「文学」と「音楽」とが、どのように物質としてのレコードに刻まれるのか。

A面(20分):対談の音声を収録

B面(20分):主に音楽を収録

の予定ですが、縛りはなし。リアルな衝突が行なわれる“公開収録”です。

古川日出男(作家)

by朝岡英輔

1966年福島県生まれ。1998年のデビュー以来、掌篇から巨篇まで様々なタイプの小説を書き続けながら戯曲や評論、ノンフィクション作品も

発表。また朗読活動を中心に他分野の表現者との共演・共作の機会も多く、向井秀徳氏ともこれまでに幾度かライブ・セッションを行なっている。

公式WEBサイト「古川日出男のむかしとミライ」

https://furukawahideo.com

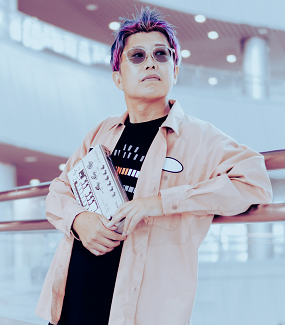

向井秀徳(ミュージシャン)

1973年佐賀県生まれ。1995年NUMBER GIRL結成。1999年「透明少女」でメジャー・デビュー。2002年解散後ZAZEN BOYSを結成。自身の持つスタジオ「MATSURI STUDIO」を拠点に、国内外で精力的にライブを行い、現在まで4枚のアルバムをリリースしている。(mukaishutoku.comより抜粋)

山根アツシ Altphonic Studio(ミキシング、マスタリングエンジニア)

2004年より映像・音楽の音源制作を開始。メジャーレコード会社の音源制作、TV・FM 局の番組制作、CM や企業プロモーションビデオ等の制作等やレコーディング、ミックス、マスタリング等を多数手掛ける。2016年にドイツ・ベルリンに活動拠点を移し、主にヨーロッパ のクライアントと共に仕事を行う。2019年6月より再び活動を日本に移し、アナログレコード制作やマスタリングサービスを開始する。

https://www.altphonic.com/

レコード・ルネッサンス、デジタル収録の幻影、一発本番の緊張感

こんなデジタル時代になぜレコードを刻むのか

アナログレコードは決して死なない。8トラックやカセットテープ、CDやオンラインストリーミングなど、新しいフォーマットやテクノロジーが繰り返しアナログレコードを葬り去ろうとしたができなかった。そして今、私たちはアナログレコードルネサンスの時代に立ち会っていると言われる。レコードはもはやDIYの寵児ではない。アングラのシングルにかろうじて生かされているわけでもない。レコードは、あらゆる意味でメジャーである。レコードは文化的に広く復活を遂げ、大手レコード会社のカタログに復活し、その生産はメジャーなビジネスになっている。

アナログレコードは決して死ななかったが、今日制作される全てのレコードには幻影が宿っている。プレスされる一枚一枚にはデジタル収録の魂が宿っている。開封したてのレコードに針を落とす時、私たちはデジタル収録革命から産出されたツールによって、慎重にトラッキングされ、編集され、マスタリングされた音楽を聴くことになるのだ。真空管アンプやヴィンテージスピーカーを使っても、デジタル収録の幻影は残っている。デジタル革命以来、「収録(レコーディング)」という言葉の意味さえ変わってきた。今日、ミュージシャンがスタジオに入るとき、彼らは直感的に、それぞれのテイクが一曲というパズルの1ピースであることを知っている。どの曲も数週間から数ヶ月にわたるレコーディングと編集の組み合わせだ。どのトラックを利用するか、どこにオーバーダビングするか、どの部分を削除するか、どれをコピー&ペーストするかを細かく選択できる。レコーディングに関して言えば、現代のアーティストは必然的にデジタルネイティブだと言えるだろう。

レコードには、必ずしもこのような幻影が宿っているわけではない。電気で収録が行われるようになる前は、レコードは音響的に直接ディスク(またはシリンダー)に刻まれていた。収録技術に電気化革命が起きたのは、1920年代に入ってからである。電気のマイクやレコーダーを使うことで、より複雑な音や大きなバンドをとらえることができるようになった。1930年代になると、ラッカー盤をスタジオでライブカッティングする技術が登場し、商業的な音楽制作の時代と音楽市場の到来を告げることとなる。

旋盤から直接刻み出されたレコードは、まさにその場にある生の音をそのまま「記録(レコード)」したものであった。編集も削除も、選択も再収録もできなかった。収録スタジオの赤いランプが点いた時、「レコーディング」と書かれたサインは、今とは違う意味を持っていただろう。ミュージシャンやパフォーマーは、常に「一発本番の緊張感」に陥っていた。自分がその場で出した音が、そのまま収録されてしまうのではないかという強い緊張。現在のアーティストは、再収録やパソコン編集などによってこの不安を取り除くことができる。しかし、レコード・カッティングは、この一発本番の緊張感から簡単に逃れることはできない。

では、なぜデジタル時代にレコード・カッティングするのか。

デジタル収録が普及したことで、私たちの日常は豊かになった。それとともに、私たちは知らず知らずのうちに、デジタル的な論理に従って構築されている。曲は自動的にチューニングされ、ビデオはデジタルで修正され、このエッセイさえも公開される時にはより理解を深めるために編集され、校正される可能性がある。私たちはその点をどのように確認できるだろう?

ツイートやSNS、電子メール、プレゼンテーション、ネット上のコメントを書くとき、私たちは削除ボタンという心強い味方がいる。音楽の収録と同じように、文字を書くことは、読者に感情的な内容を伝えるために、物理的な対象を永久的に修正するプロセスだった。言葉が石に刻まれようが、筆で和紙を染めようが、文芸の創造は、それ自体が 「一発本番の緊張感」を伴っていたのだ。自分の「記録」する言葉には削除ボタンはなかった。しかし、現在では、音と言葉に関して私たちは、必要であれば、その「記録」をいつでも修正できるということを根本的に知っている。

しかし、再収録の可能性を排除した記録媒体を意図的に選ぶとどうなるだろうか。もし、最終収録物を編集する手段がないとわかっていたら、私たちは自分の思考や芸術を表現するためにどんな音楽や言語を選ぶだろうか。

今回のレコード・カッティング・イベントはこのような疑問から始まった。レコード・ルネッサンスの時代に、レコードに宿っているデジタル幻影を払拭することは可能だろうか?払拭することはそもそもできるのか?そして、払拭できた時に、一発本番の緊張感の中に何を見出すのだろうか?

この疑問に答えるため、先駆的なアーティストである向井秀徳氏と古川日出男氏をお招きして、旋盤によるレコード・カッティングをライブで行う。向井氏は伝説的なバンドNUMBER GIRLとZAZEN BOYSの創設メンバーで、実験的なロックとヒップホップのシンコペーションを融合させ、ユニークなサウンドスケープの上に独創的な歌詞を乗せる。古川氏は日本で最も多作な小説家で作家の一人。執筆された小説は、何よりもまず音楽性に端を発しているため、ダイナミックなパフォーマンスは、朗読というより「読む」「書く」という行為を再認識させてくれる。ライブで『平家物語』のロック・朗読を行なった二人は、もうすでに日本の歴史上のゴーストとセッションを繰り広げている。そして今、新たなデジタル幻影に立ち向かって、唯一のレコードを制作する予定だ。

一発本番の収録でお会いしましょう。

エリック・シリックス(早稲田大学国際文学館 助教)

参加する際の注意事項

- 入館時の検温・手指消毒にご協力ください。

- 館内ではマスクの着用をお願いいたします。

- 以下の項目に該当される方は当日のご来場をお控えください。

・体調のすぐれない方、発熱や咳、全身痛、倦怠感等、風邪の症状が少しでもみられる方

・同居するご家族、ご友人、勤務先、学校等にて、新型コロナウイルス感染症感染者がいる方 - 開催者側で映像、音声を収録することがあり、その一部については後日、国際文学館または開催に協力をした第三者のウェブサイトまたはメディア等により公開する場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせ

当イベントに関する問い合わせは柳井イニシアティブ事務所までお願いいたします。

Email:yanai★list.waseda.jp(★部分を@に変更してください。)