歴史館に多く寄せられるご相談についてご紹介します。

Q. 国民葬までの経緯とは

大隈重信の「国民葬」が実施された経緯を知りたい。

A. 紆余曲折があったようです

『早稲田大学史記要』第38巻に掲載された荒船俊太郎氏の論文「大隈重信陞爵・国葬問題をめぐる政治過程」によれば、おおよそ以下のような流れだったと考えられます。

- 市島謙吉など大隈重信周辺は、「国葬」の実現を最優先として新聞各紙・政治家に働きかけた。一方で、「国葬」が実現しない場合の「国民葬」も計画していた。

- 政治家・官僚たちはもっぱら「陞爵」つまり侯爵から公爵への爵位の格上げを議論していた。積極的なひとびと・消極的なひとびと、それぞれの思惑・意図の探り合いと事務手続きが錯綜し、準備は整っていたものの大隈死去当日に「陞爵」がなされないこととなった。なお生前の大隈の爵位は「侯爵」、位階は「正二位」で、勲章として「大勲位菊花大綬章」を授与されていた。この時点で、大隈に授与される可能性のある栄典は、位階:従一位、勲等:大勲位菊花賞頸飾、爵位:公爵、葬儀形式:国葬、のいずれかの組み合わせ(2つ程度)と予想されていた。

- 結果として「国葬」についての議論はうやむやになったため、「国民葬」を実施した。

1921年[大正10]9月

大隈重信発病、体調悪化が見られる。

市島謙吉

大隈「国葬」の機運醸成を新聞各紙に働きかける案を立てる。

1922年[大正11]1月

大隈重信の状態について、医師の診断では「最早時の問題」とされる。

市島謙吉

塩沢昌貞ら早稲田大学関係者とともに、大隈死後の対応について非公式に協議を開始。

1月2日

市島謙吉・塩沢昌貞

「万一の場合に処する重要の件」を協議。

1月3日

塩沢昌貞

国府津で高田早苗名誉学長に、東京で憲政会総裁の加藤高明に面会。

- 髙田早苗

- 加藤高明

1月4日

大隈の回復が絶望的となる。

市島謙吉ほか

緊急の「極密会」を招集、塩沢昌貞、増田義一、坂本三郎、平沼淑郎、頼母木桂吉が参加。大隈について「到底救ふべき道なしとすれば此の偉人の終焉を飾るの道を講すること」とし、大隈「国葬」の機運醸成のため新聞各社への働きかけ、元老その他への説得役の割り当て(例:山県有朋への説得に堀内文次郎らを派遣)、「国葬」が困難と判断された場合の「国民葬」実施、葬儀の形式や費用調達案の策定。陞爵と「国葬」の両立は難しいことから、「国葬」を優先することを確認。

- 塩沢昌貞

- 増田義一

- 坂本三郎

- 平沼淑郎

- 頼母木桂吉

1月5日

大隈の衰弱が激しくなる。

市島謙吉

葬儀を取り仕切る「総務」となる。

葬儀委員・担当部署の調整。

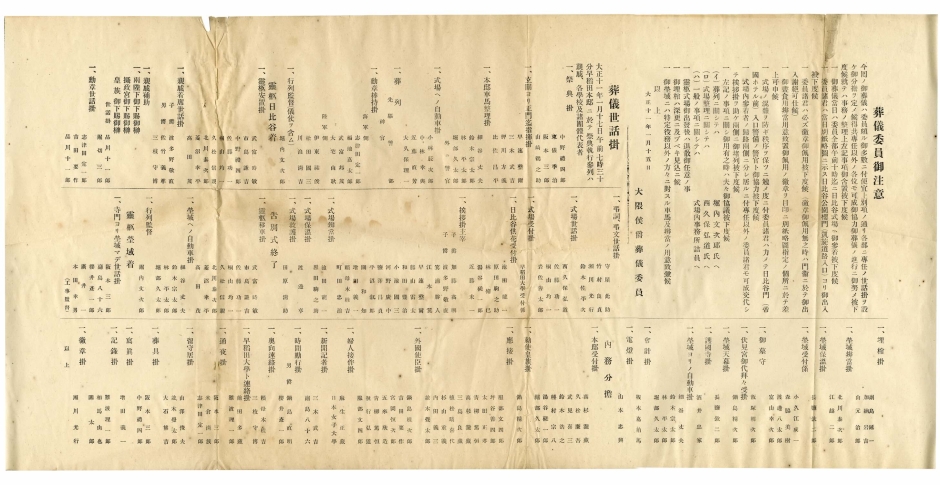

早稲田大学図書館所蔵 イ14 A5304「大隈侯爵葬儀委員表」

1月6日

各新聞に大隈の病状が報じられる。大隈はこの頃まで、家族・親近者の呼びかけに時折反応を示していた。

波多野敬直・元宮内大臣(子爵・宮中願間官)が葬儀委員長となる。

市島謙吉

「国葬」実現は困難、位階勲等の昇格と5万円(現在の約2億円)の下賜金が現実的と予測。

1月8日

鍋島直明

修善寺で静養中の牧野伸顕宮内大臣(宮相)を訪問、陞爵を依頼。

内閣・宮内省間で陞爵に関する意見調整が行われる。

1月9日

大隈、意識不明となる。

牧野伸顕

修善寺からの帰途、興津で西園寺公望(元老)を訪問。西園寺は、陞爵に反対しない旨鍋島桂次郎貴族院議員に伝えたと語るが、大隈陣営の運動に不快感を示す。夜、一木喜徳郎枢密顧問官から陞爵の詮議を依頼されるが、即答できないと回答。

- 西園寺公望

- 一木喜徳郎

1月10日

朝、大隈重信死去。

牧野伸顕

鎌倉の松方正義(元老)を訪問。山県有朋(元老)が賛成すれば陞爵に反対しない、という松方の消極的な態度を確認。高橋是清総理大臣と会談。入江貫一(山県秘書官)を小田原の山県有朋のもとに派遣し、山県の「賛成」を確認した後に摂政宮から陞爵の裁可を得る段取りとする。

- 松方正義

- 山県有朋

- 高橋是清

内閣

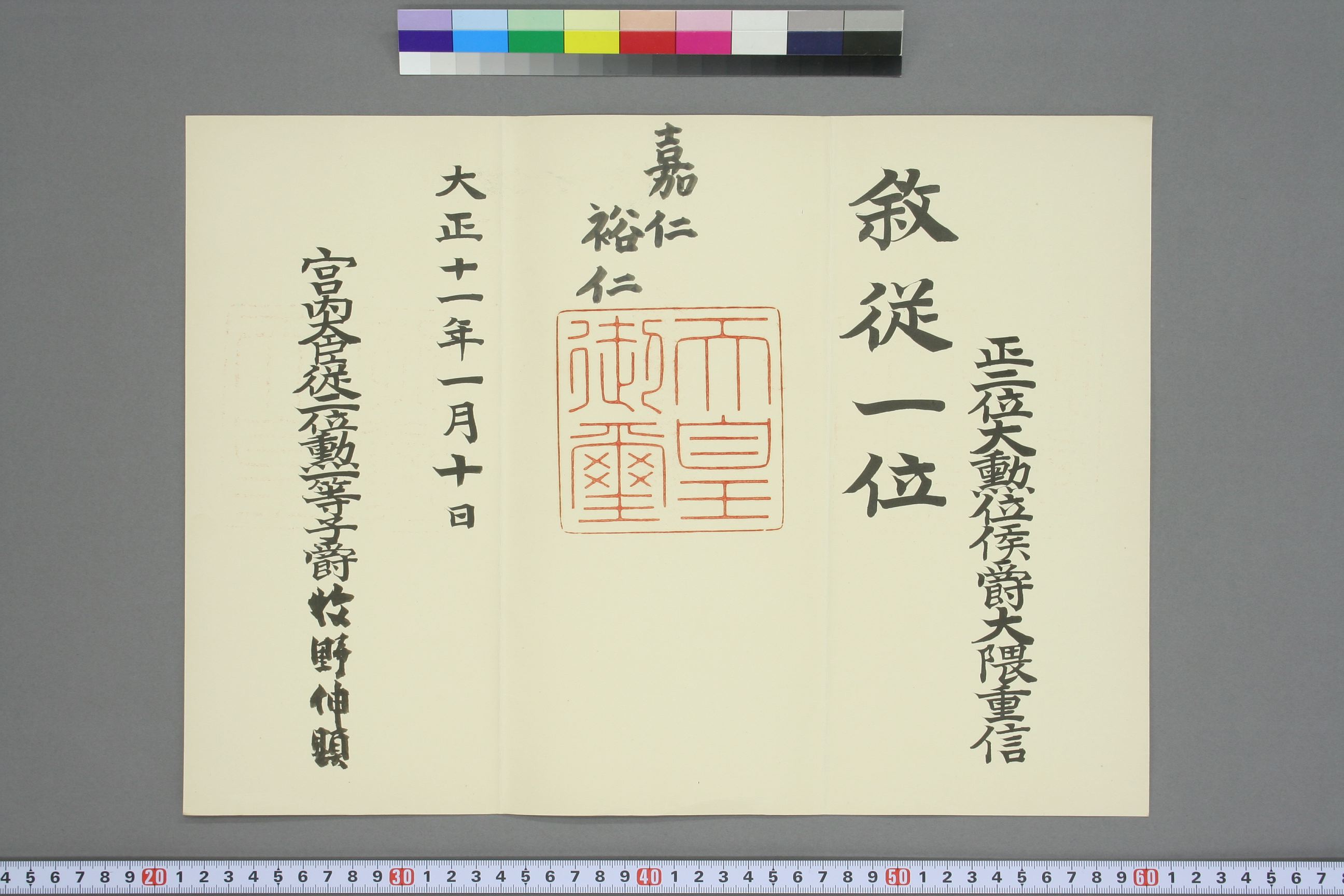

摂政宮に対して位階勲等(従一位・大勲位菊花章頸飾)を上奏し、また宮内省(牧野)に「陞爵申牒書」を送付し陞爵決定の際の準備を整える。叙勲は内閣、位階と叙爵は宮相、それぞれの詮議事項であった。

大隈死去の事実が新聞号外などで世間の知るところとなる。

神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ 新聞記事文庫「大隈重信侯薨去 : 十日午前七時早稲田の邸に於て」(大阪朝日新聞)

牧野伸顕

入江貫一から報告がないため、「菊花章頸飾」(内閣)が既に摂政宮裁可済みであるなら、宮内省からは「従一位」(宮内省)の授与で十分との見解を固め、過分な陞爵申請を「握りつぶす」方針で内閣を押し切る。

早稲田大学図書館所蔵 イ14 D0248「叙従一位位記添状 : 正二位大勲位侯爵 大隈重信 / 宮内省」

早稲田大学図書館所蔵 イ14 D0029「菊花章頚飾授与証 : 従一位大勲位侯爵大隈重信 / 賞勲局」

市島謙吉

大隈邸玄関で新聞記者に対して大隈の死去を伝達、「国民葬」に全力を注ぐ方針を明確化。

結局大隈没後、爵位は「侯爵」のまま、位階は「従一位」となり、勲章については「大勲位菊花章頸飾」が加授された。陞爵問題に時間が費やされたため、「国葬」についての詮議が行われることなく、結果として「国葬」は実現せず。

1月11日

市島謙吉

「国民葬」の準備を主導し、全国の新聞を通じて賛同を呼びかけ。

宮中から、「国民葬」にあたって儀仗兵一個旅団派遣・弔砲一九発の発射がある旨連絡あり。

宮内省内で、内閣に「陞爵申牒書」を返却することが検討される。

1月12日

講堂で葬儀委員会を開催。

牧野伸顕

宮内省から「陞爵申牒書」を最終的に内閣に返却する方針を確認。しかし実際には返却されなかったと推定される。

1月15日

1月17日

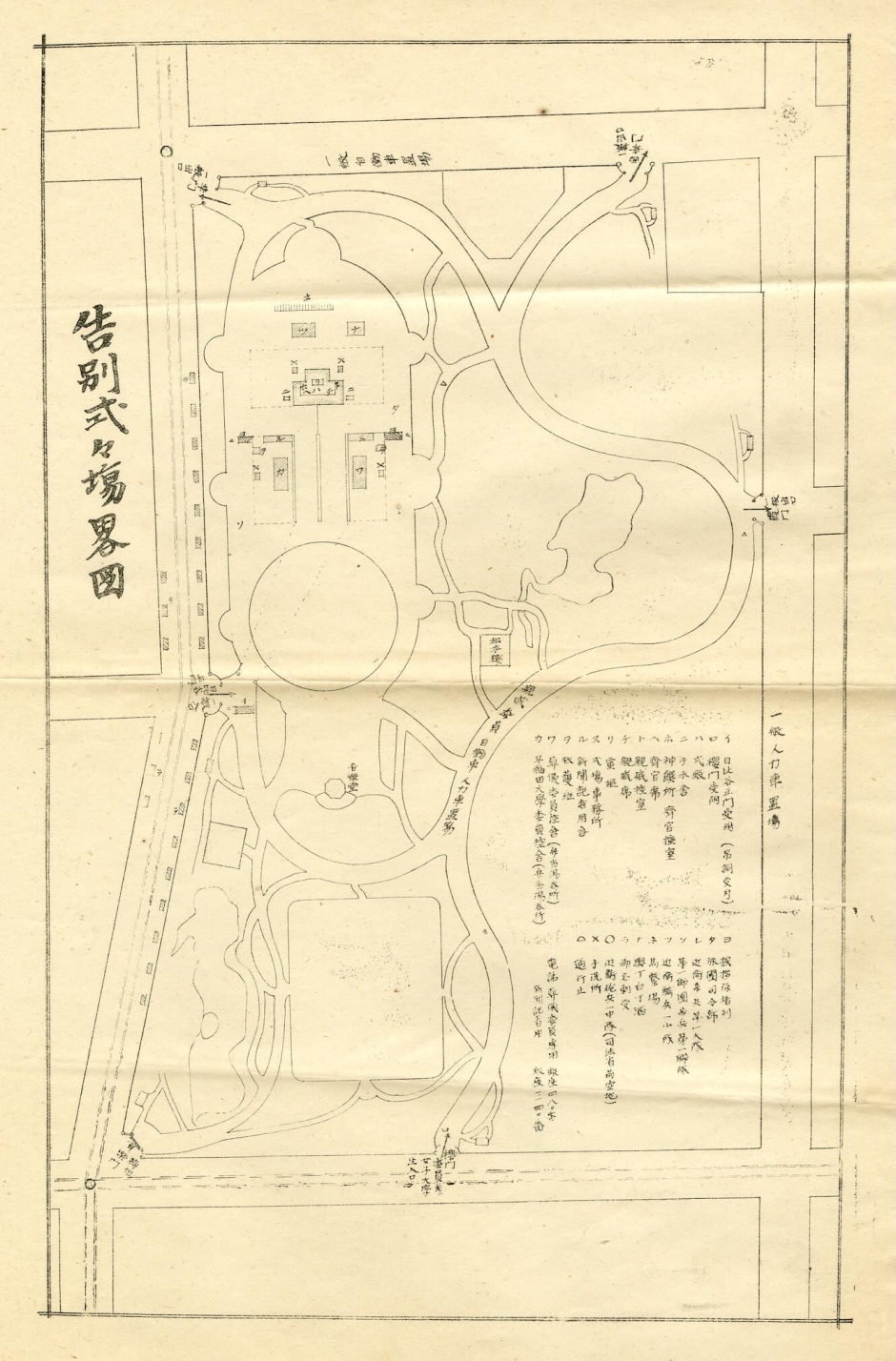

日比谷公園で「国民葬」を開催。

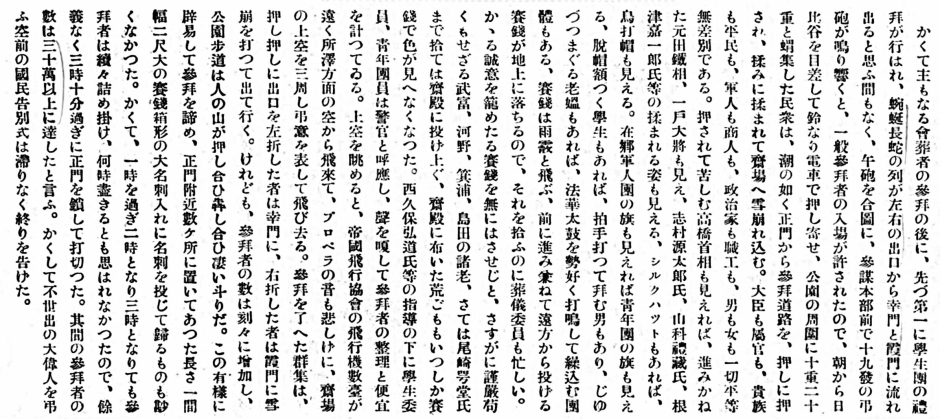

十七日の自邸における告別祭には、天皇、皇后、皇太子の代拝があり、真榊等を賜ったほか、大隈家側から願い出たわけでもないのに、特旨を以て一個旅団の儀仗兵が派遣されたのは、大隈の余栄と言うべきであった。次いで行われた日比谷における告別式は、一ヵ月後に行われた山県有朋の実質的には軍葬だと言われた形式的で寂しい国葬とは異り、実に二十万とも三十万とも言われた会葬者が参集し、「国民と交渉の深かつた点に於て明治元老中侯の右に出づる者はない」(『大阪毎日新聞』大正十一年一月十一日号夕刊)と言われた大隈の葬式らしい、「一面厳粛であると同時に、一面陽気で……何となく祭礼のやうな感じ」(『大隈侯一言一行』四二七頁)の盛儀になったのである。その詳細については『早稲田学報』第三二五・三二六号「故総長大隈侯追悼号」等に譲るが、校旗を先頭に、塩沢学長以下理事、評議員、教員団、次いで早稲田大学各学部、専門部各科、高等師範部、高等予科、高等学院、工手学校、早稲田中学校、早稲田高等予備校、早稲田実業学校および日本女子大学校の二万に及ぶ学生、生徒および校友団、稲友会、職員団、救護団は牛ヶ淵公園前から、飯田町、牛込津久土町、肴町、矢来町、山吹町、鶴巻町通りを経て大隈邸横まで一里余に亘って堵列して葬列を送り、次いで全員葬列に従い日比谷に至って告別式に列した。この行進は終始駆け足となったが、一糸乱れず行動し、一人の落伍者もなく、当日儀仗兵の司令官であった堀内文次郎陸軍中将から絶賛された。

病中の高田早苗に代って葬儀の事実上の責任者となった市島謙吉は、このような葬儀の執行につき、大隈綾子未亡人の承諾が得られるや否や、また身分の差を問わず多数の参拝者を迎えるという前例のない告別式を無事に終ることができるや否やについて大いに苦労したが、幸いに未亡人は快諾せられ、群集の整理も、参拝者各自の良識ある行動により、予想以上にうまくいったので、葬儀を無事終ることができた、と言っている。

上記の記述は、当館スタッフが荒船俊太郎氏の論文をもとに要約したものです。髙田早苗・加藤高明・頼母木桂吉・牧野伸顕・西園寺公望・一木喜徳郎・山県有朋・松方正義・高橋是清の画像の出典は国立国会図書館「近代日本人の肖像」です。本記述は、原論文の内容を簡潔に伝えることを目的としていますが、論文の完全な内容や意図、および最新の研究成果を正確に反映していない場合があります。この記述を参考にする際には、必ず原論文等をご自身で確認し、正確な情報をご参照ください。

なお歴史館では、調査代行・解読・鑑定、検索のサポート等を行なっておりません。歴史館提供のサービスについては、利用案内をご参照ください。