- Featured Article

稲嶺惠一氏宛の寄せ書きを確認 『西村真次関係資料』から

概要と稲嶺惠一氏からのメッセージ

Tue 26 Mar 24

概要と稲嶺惠一氏からのメッセージ

Tue 26 Mar 24

早稲田大学歴史館(館長:渡邉義浩文学学術院教授・本学常任理事)は、元沖縄県知事で株式会社りゅうせき参与の稲嶺惠一氏に関係する資料が歴史館所蔵資料中に存在することを、新たに確認しました。この資料は資料群『西村真次関係資料』の未整理資料のなかから、2024年2月、偶然に発見されたものです。

発見・検証の経緯および資料の概要と、稲嶺惠一氏からのメッセージをご紹介します。

発見・検証の経緯および資料の概要

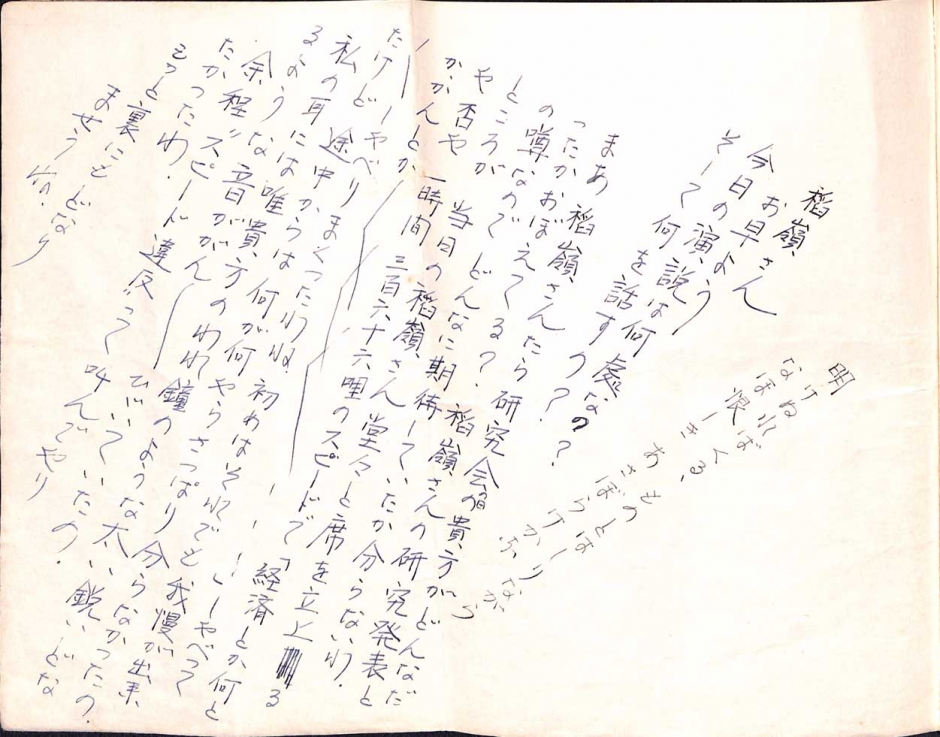

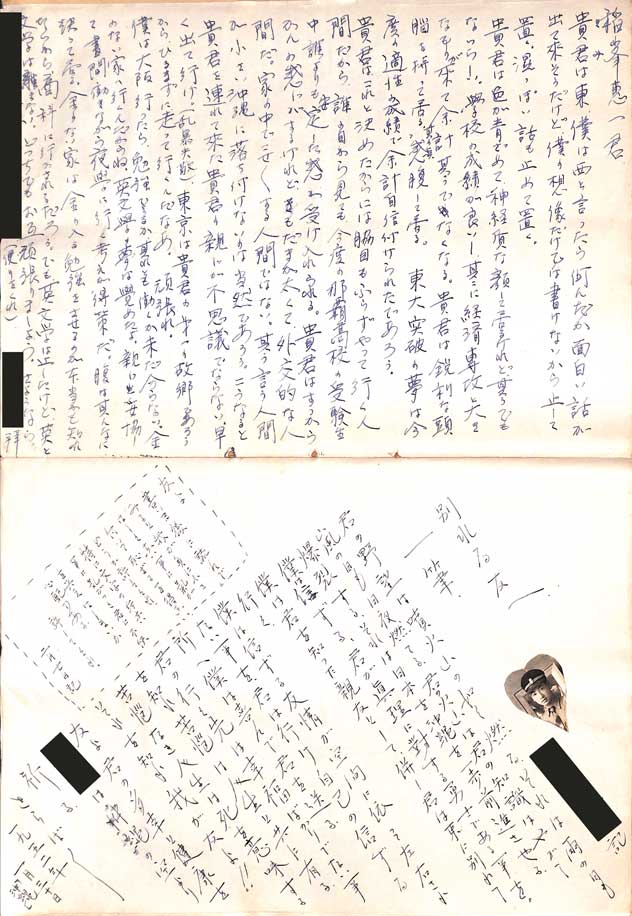

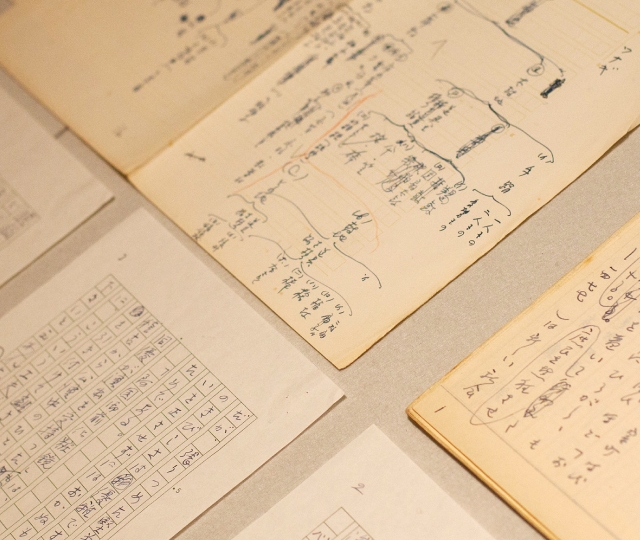

本資料は、稲嶺惠一氏が那覇高校の2年から3年のとき、1951年~1952年に書かれた同氏宛ての寄せ書きです。寄せ書きの宛名、記されている年代や内容と経歴との整合、祖父にあたる西村眞次氏関係の資料群から出てきたことなどを踏まえ、ご本人のものであると推定しました。当館助教の佐野智規が発見し、アーカイブズチームで検証を行い、教職員で協議した結果ご本人の目に触れるべきとの方針が固まり、琉球近現代史を専門とする私が連絡のルートを探ることになったものです。

東京と沖縄の橋渡しは、新聞通信調査会の常務理事・事務局長である河原仁志氏にしていただきました。河原氏は早稲田大学在学時から沖縄への渡航を重ねており、共同通信の記者時代を通じて取材を続け、現在でも沖縄戦後史をテーマにした書籍に執筆されています。河原氏から琉球新報社に連絡をとっていただき、琉球新報社から稲嶺氏が参与を務めるりゅうせき社につないでいただき、資料の一部をデータで送信することができました。数日後、稲嶺氏からお電話があり、ご本人との確認がとれたため、本資料を「稲嶺惠一氏宛ての寄せ書き」として断定いたしました。

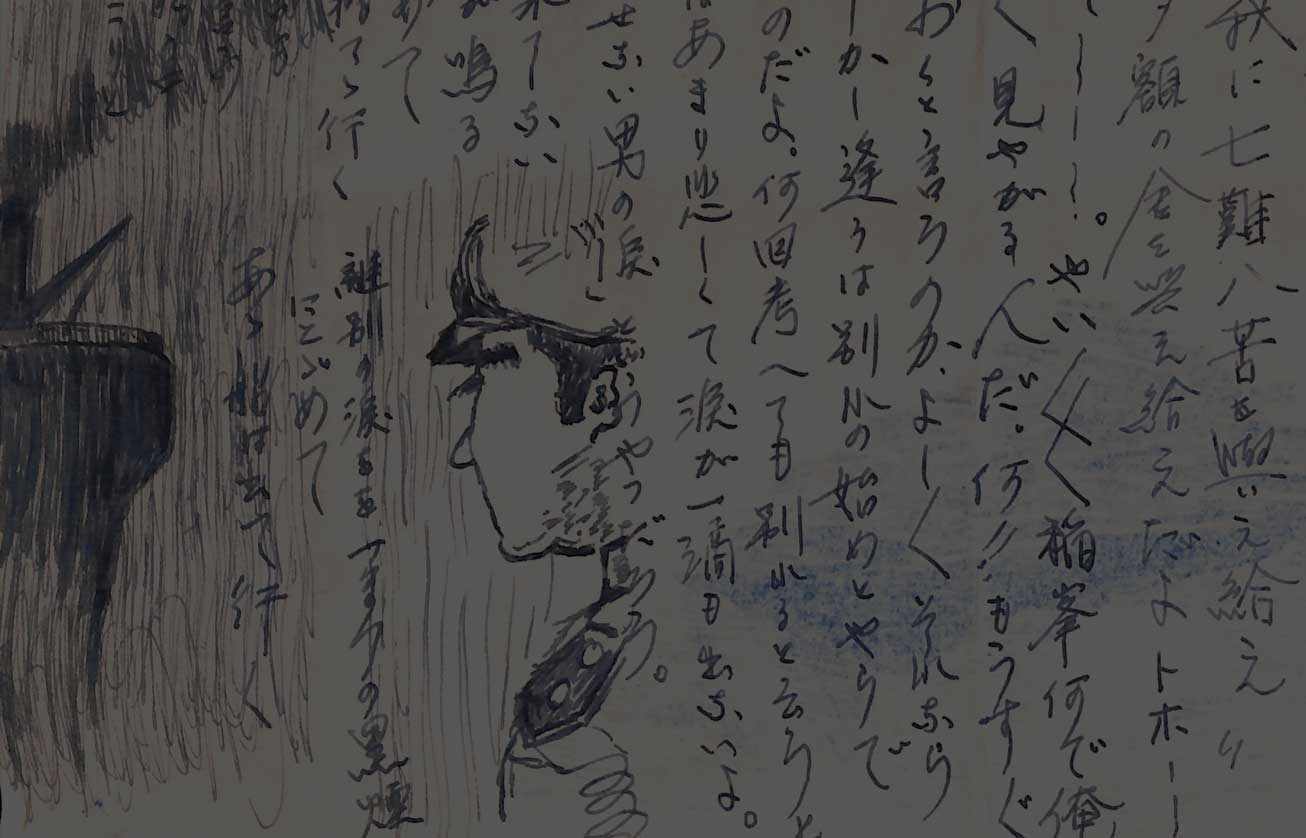

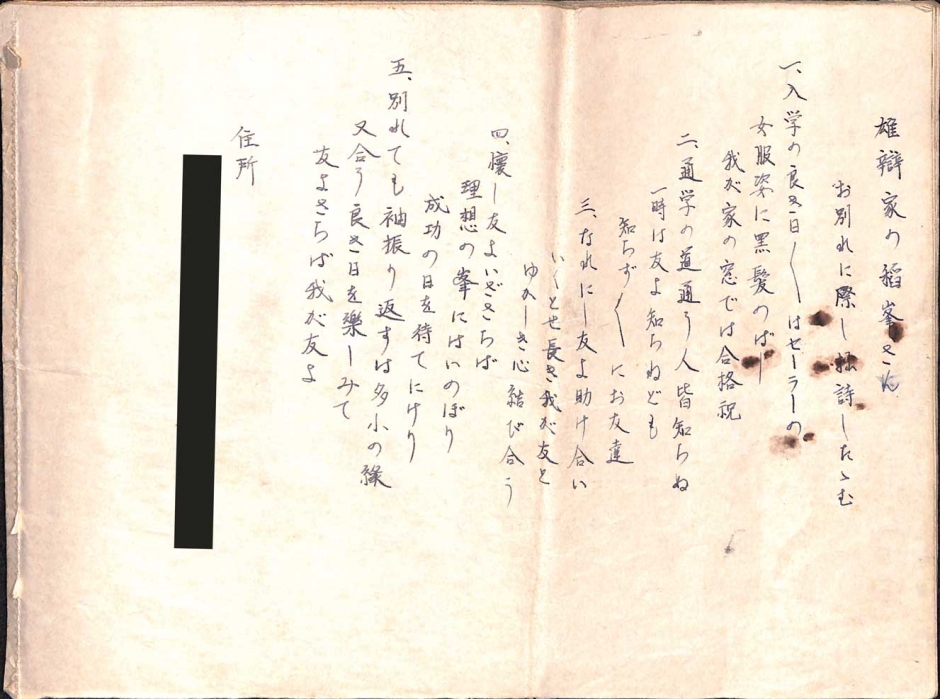

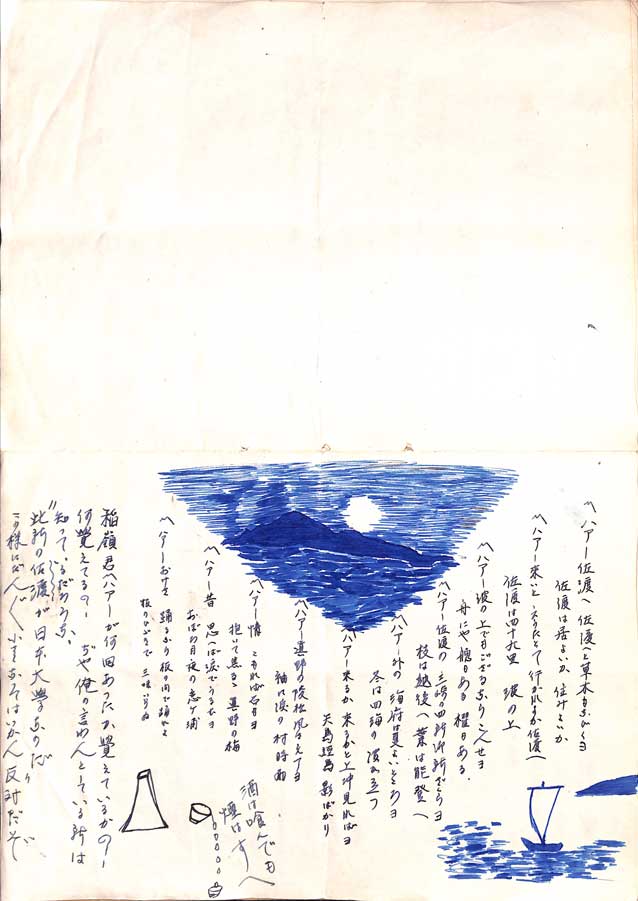

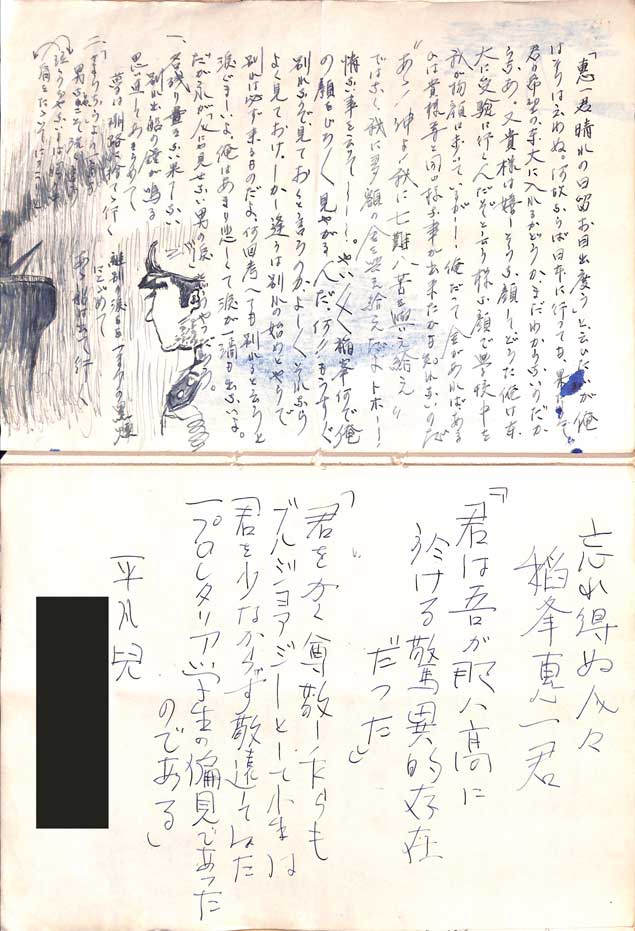

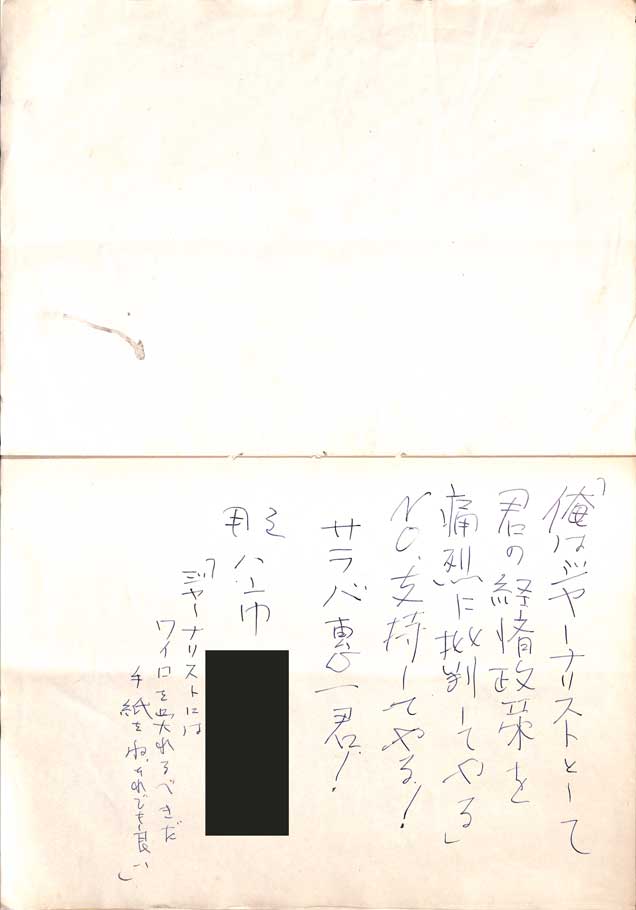

寄せ書きは2冊あります。ひとつは、1951年、稲嶺氏が高校2年生のときに作られたものです。最上級生になる稲嶺氏に向けて、卒業する3年生や所属していた社会クラブの顧問の先生が、激励の言葉を記しています。稲嶺氏は「雄弁家」として記憶されていたようです。高校生討論会に名護代表として出場したときの印象を語る上級生や、「もっとゆっくり柔らかい声で演説してね」とアドバイスする教員のメッセージが記されています。もうひとつは、1952年、大学受験のため東京へ渡航する前に同級生や後輩から宛てられたものです。「俺だって金があれば貴様等と同じ様な事が出来たかも知れないのだ」と恨み節を書きながら、船を見送る自画像を添えて去り行く友に激励を贈る同級生の言葉に見られるように、同級生の間にも経済的な格差があったことがうかがえます。沖縄戦の記憶も新しいなかで、彼/彼女たちは、稲嶺氏を「流石東京に住んでいただけはある」と評し、「ブルジョワジー」と親しみを込めて揶揄しながら、どんな期待を懸けていたのでしょうか。

1951年~1952年は、サンフランシスコ講和条約の締結により沖縄の米軍統治延長が確定して琉球政府が設置され、朝鮮戦争の勃発と並行して東西冷戦体制が形作られてゆく時期です。稲嶺氏はこの間、日本軍が占領する「満州」から米軍が占領する沖縄へ移動する経験をしており、大日本帝国の崩壊と世界秩序の再編を越境的に体験していたことになります。そして、次に眼前で待つのは占領を終えた東京です。寄せ書きを読み進めると、稲嶺氏が「経済政策」についてよく演説をしていたことがわかります。その具体的内容を知ることは出来ませんが、世界の動向を敏感に感じ取り、未来を構想しようとしていたのかもしれません。

同級生たちからの期待を背負って海を渡り、慶應義塾大学経済学部に入学、卒業後は会社勤務を経て琉球石油の社長に就任し、1998年には沖縄県知事に就任します。任期中に開催された沖縄サミットは、早稲田大学雄弁会出身の小渕恵三氏(1962年卒→院進学)が決定し、これを引き継いだ森喜朗氏(1960年卒)が議長を務めました。小渕氏は文学部在学時から沖縄への関心を強く持ち、惠一氏の父で早大の先輩である一郎氏(1929年卒)との交流を沖縄で持ちます。また、当時の文学部には惠一氏の伯父で西村眞次の息子にあたる人類学者の西村朝日太郎氏がおり、1957年に八重山で調査を行っていました。さらに、その時の総長は石垣島出身の大濱信泉であり、1959年に雄弁会が沖縄訪問をし、また同年には滝口宏・教育学部教授を団長とする早大八重山学術調査団が結成されるなど、早稲田大学と沖縄のつながりが強く表れる時期だったといえます。「西村眞次関係資料から稲嶺惠一氏宛ての寄せ書きが発見された」という経緯は、現代史における早稲田大学の役割を考えるうえで、重要な意味を持ちます。

早稲田大学歴史館嘱託職員 栁啓明

稲嶺惠一氏からのメッセージ

株式会社りゅうせきを通じて、稲嶺惠一氏からメッセージを頂戴しました。全文を掲載します。

早稲田大学歴史館東伏見アーカイブス

柳 啓明 さま

稲嶺 惠一

高校卒業72年ぶりに旧友の手紙の束が、どっさり届いたのは驚きました。しかも早稲田大学の歴史館 西村眞次関係資料から見つかったとのこと。母方の祖父西村眞次は私が幼時旧満州に住んでいた時代になくなられたので、周囲から「初孫なので特に可愛がられていたよ」と言われますが私の記憶には全く残っていません。

つくづく「運命の糸」を感じました。

何故私の資料が紛れ込んでいたのでしょうか。

多分、人類学者でもあった眞次の長男朝日太郎が亡くなった時、伯母の三枝子が母校に西村眞次関係資料として寄贈した時、慶応大学在学時、私は伯父と同居していた関係もあり、紛れ込んだものと考えられます。

しかも貴方から⇒共同通信⇒琉球新報 島洋子総合編集局長⇒りゅうせき秘書と、その情報がリレーされ、その結果、資料が私の手元に届いたのには感嘆しました。

一つの資料もおろそかにせず、長年にわたり管理、整理作業を続行し紛れ込んだ資料にも温かい眼差しをもって対処されたことに感謝申し上げます。

70年余前の寄せ書きの束を前にして、私も四分の三世紀若返った思いです。

ご配慮に心から感謝申し上げます。

整理の今後について

歴史館では、収蔵資料のうち未整理のものについても順次整理を進めています。『西村真次関係資料』未整理資料はかなりの点数の博物資料を含むことから、慎重に整理を進めたいと考えています。