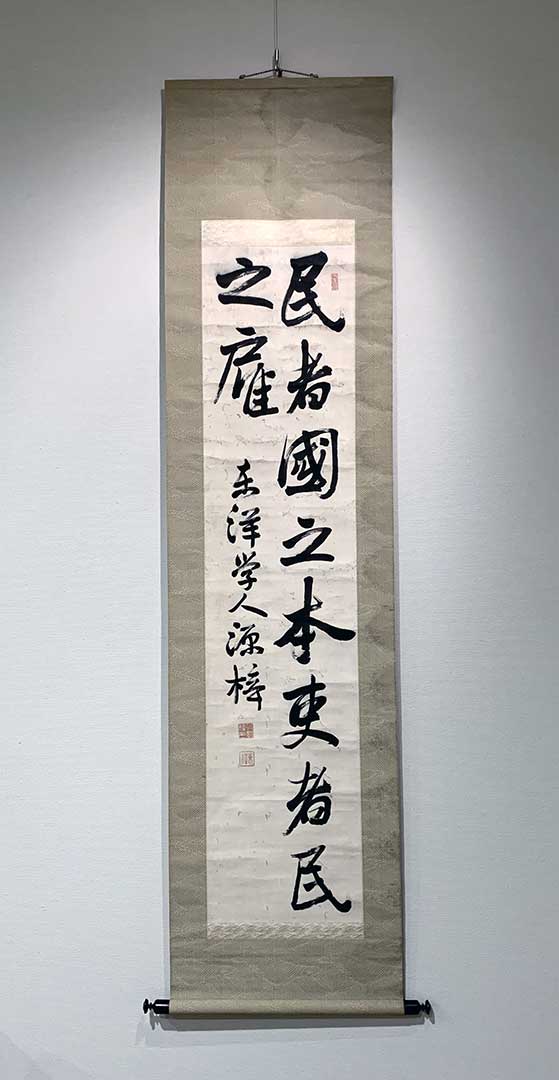

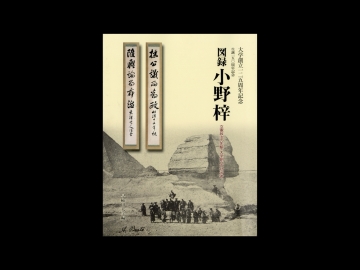

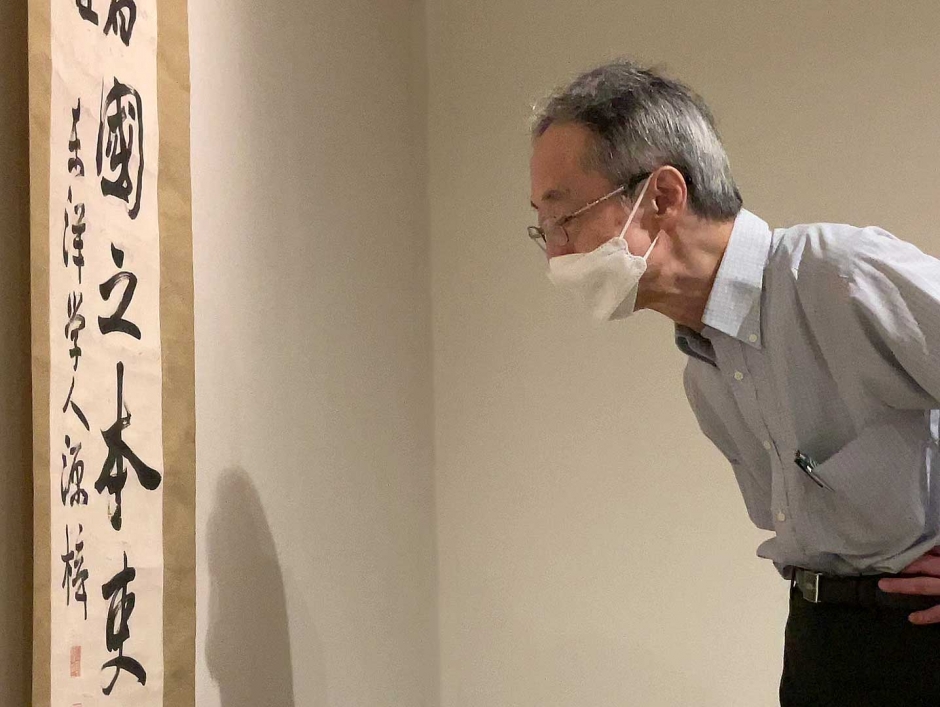

2022年8月、早稲田大学歴史館(館長:渡邉義浩文学学術院教授・本学理事)は、篤志の方より小野梓筆の書軸「民者國之本 吏者民之雇」のご寄贈をいただきました。

書軸の来歴

この書軸は、ご寄贈者の祖父・武部冉之(ぜんのう、『校友会名簿』によれば1887年(明治20)卒業)が、東京専門学校の入学に前後して小野梓から与えられたものだと伝えられています。そして冉之の子・毅吉(ぎきち、1882~1954年)もまた東京専門学校に進学します。ここで毅吉と再会したのが、中学の同級生だった松村謙三(1883~1971年)です。卒業後毅吉はアメリカに渡りますが、この間の経緯について、ご寄贈者からご教示いただいた内容をそのまま転載します。

毅吉は心づもりをして「養鶏を学ぶため渡米した」ものではなかったのです。コロンビア大学卒業後、現地で邦字新聞、出版物発行等をおこないながら、米国を訪れる商社員の米国企業訪問の世話をしたり、食指の定まらない仕事をあれこれつまみ食いしていました。冉之はこれを「転々と仕事を変えるは豚児に似たり」と叱責しました。毅吉は自分の家も地主でありましたが、米国で農場経営にも手をだし、小作農民の貧困を解消する手立ては何か、苦しみもがき、帰国後日本に何を持ち帰るかと摸索しておりました。養鶏技術を身に着けたのはこの時期でした。毅吉は、自分が鶏卵を売買するのではなく、全国の雛鳥を買った農家の人々に鶏卵を売ってもらうことを考えていました。

間もなく父・冉之が死去し、帰国に当たり、船が横浜に着いたとき唯一迎えに来たのは親友・松村謙三でした。

その後、松村と毅吉の二人は「民は国のもといなり、吏は民の雇いなり」を念頭に連携して地域と国を豊かにせんがため国会と県会に進むことに合意し、松村は昭和3年衆議院に、毅吉は昭和6年県会議員に出馬当選をはたしました。

私たち武部の者は囲炉裏のふちで、地域の人と毅吉の損得に溺れることのない和やかで厳しい話を、夜遅くまで聞いて育てられました。

帰国後、毅吉は「白色レグホン」の輸入・繁殖に成功し、日本の種鶏業の先駆者として、最盛期には年間20万羽を出荷したといいます(「養鶏の先覚者たたえる 武部毅吉の石碑建立」『北日本新聞』2022年4月12日朝刊所載の記事による)。

やがて富山県議・富山県会議長となった毅吉が事務所にこの書軸を掛けていたところ、衆議院議員となっていた松村の目にとまります。松村は毅吉に頼んでこの書軸を借り受けて議院会館の自室に掲げ、「これは政治の根本理念を書いたものであり、大切にしてください。もし手放すことがあれば私に譲って戴きたい」と語ったそうです。

松村の没後、書軸は武部家へと返却されました。武部家では、この書にふさわしい政治家の手元に寄贈したいと考えていましたが、未だに寄贈すべき相手が定まらず、手元にとどめ置いてきました。

大日方純夫・本学名誉教授(日本近現代史、小野梓研究)のコメント

『小野梓 未完のプロジェクト』(冨山房インターナショナル、2016年)、『日本近現代史を生きる 過去・現在・未来のなかで』(学習の友社、2019年)、『唱歌「蛍の光」と帝国日本』(吉川弘文館、2022年)などの著作があり、歴史館の前身・大学史資料センターの所長を務めた大日方純夫名誉教授に、書軸をご覧になっての感想をお聞きしました。

小野梓の基本的な政治理念を記したものだが、すぐれて現代的な意味を持つ資料だと考えられる。外国の思想との関係性については検討の必要があるものの、いずれにせよ小野がその思想を取り入れ、書にしたためた、ということが極めて重要だ。

書の右上に押されている「日本人」の印章は小野が用いていたもので、署名の下の「小野梓印」「東洋」とあわせて3点の印章を使っていることから、旅先ではなく、小野が手許で書いたものではないかと推定される。

現物を間近に見ることができ、ありがたい限りだ。

公開等について

状態を調査し保全等の措置を講じた後、来年度の新収資料展での公開を予定しています。