- Featured Article

2022年度寄贈小野梓書軸「民者國之本 吏者民之雇」

資料紹介と解説

Thu 25 Jan 24

資料紹介と解説

Thu 25 Jan 24

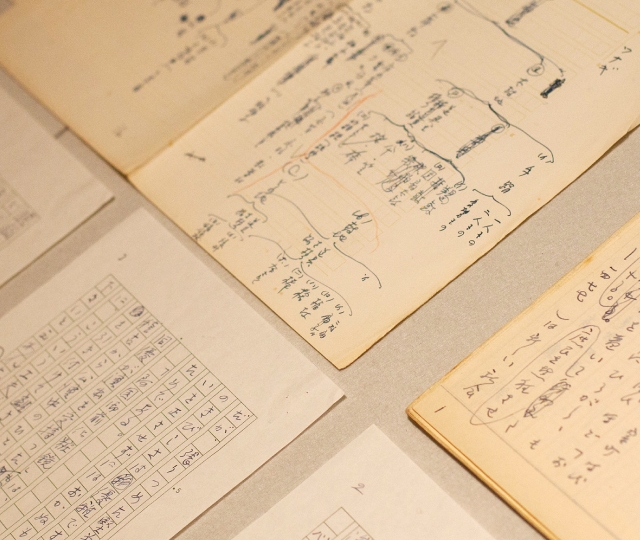

早稲田大学歴史館では、本大学の歴史に関連するさまざまな資料を収集しています。学内箇所から移管された文書・記録等だけでなく、本学にゆかりのみなさまからご寄贈いただいた資料等を、整理・修補のうえアーカイブズとして保存しています。また展示や『早稲田大学史記要』などで調査研究の成果を公開しています。2022年度は、21名のみなさまから資料をご寄贈いただきました。

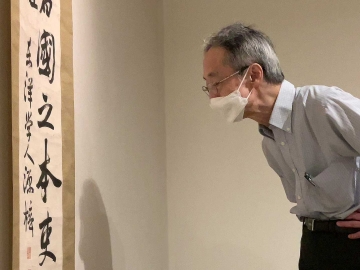

このページでは、2022年度寄贈小野梓書軸「民者國之本 吏者民之雇」をご紹介します。解説は、大日方純夫・早稲田大学名誉教授です。

早稲田大学歴史館所蔵 2022年度寄贈小野梓書軸「民者國之本 吏者民之雇」

早稲田大学創立の最大の功労者、建学の精神の生みの親小野梓は1885年2月20日の日記に、来訪した「越中の人」の求めに応じて筆を走らせたと書いています。それが、おそらくこの書です。

念日 有レ風、然暖大加。越中之人来訪、請レ毫。乃呼二毛穎一走二数十紙之龍蛇一。山一来訪。

(『留客斎日記』1885年2月20日の記述。『小野梓全集』第5巻(早稲田大学、1982年)より。)

「東洋」は小野の号。新田氏(清和源氏の流れをくむ)の末裔を自認していた小野は、揮毫の際、しばしば「源」姓を用いています。

「源梓」

小野からこの書をもらった武部冉之(ぜんのう)は、翌1886年、東京専門学校に入学しました。その後、この書は冉之の子・毅吉(ぎきち)に委ねられ、毅吉が富山県会議員・議長となった際は、事務所に掛けていたそうです。それを見た親友の衆議院議員松村謙三がこれを借りうけ、彼も議員会館の自室に掛けていたということです(毅吉も松村も本学の校友)。松村の没後、武部家に返却されていたこの軸が、このたび本学に寄贈されました。

武部冉之の消息を伝える『早稲田学報』第273号(1914年11月15日)の記事。

実は、この書軸とまったく同じ語を記した河井継之助(幕末期の長岡藩士・家老)の書があることが知られています。一方、「故小野梓先生十年追悼会」(1895年2月10日開催)の会場には、この書軸と同じ語を記した小野の書が掲げられています。ただし、この書軸とは別物で、諸資料から判断して、1883年11月の新潟遊説時に書いたものと推定されます。小野は遊説時に知ったこの言葉を渾身の力をふり絞って書き、未来ある武部青年に託した、と考えることもできそうです。

「早稲田大学写真データベース」資料番号 B029-06「故小野梓先生十年追悼会(東京専門学校大講堂。島田三郎の追悼演説)」。1895(明治28)年2月10日。

米英に留学し、大著「国憲汎論」を書いて国家のあり方を究明した小野は、自らの理念・思想をあらわす「東洋学人」の語として、確信をもって筆を揮ったに違いありません。

伊東久智「〔展示等報告〕2012年度秋季企画展「早稲田大学創立130周年記念大隈重信と小野梓──建学の礎展」」『早稲田大学史記要』第44巻(2013年2月、早稲田大学大学史資料センター発行)より転載。

「民は国の本、吏(役人)は民の雇」──この言葉は未完のメッセージとして、140年後の今も、私たちに「民」はいかにあるべきか、「国」はいかにあるべきかを問いつづけているように思えてなりません。

(早稲田大学名誉教授 大日方純夫)

- RELATED ARTICLES

-

-

「民者國之本 吏者民之雇」 小野梓の書軸をご寄贈いただきました

2022年8月、早稲田大学歴史館(館長:渡邉義浩文学学術院教授・本学理事)は、篤志の方より小野梓筆の書軸「民者國之本 吏者民之雇」のご寄贈をいただきました。 書軸の来歴 この書軸は、ご寄贈者の祖父・武部冉之(ぜんのう、『 […]

Tue 13 Sep 2022

-

小野梓:早稲田人名データベース

Tue 23 Jan 2024

-

松村謙三:早稲田人名データベース

Tue 23 Jan 2024

-

『早稲田大学史記要』

1965年に創刊された『早稲田大学史記要』は、校史資料係・大学史編集所・大学史資料センターそして歴史館と、度重なる機関の改変を経て、現在も刊行されています。

Fri 01 Apr 2022

-