展示情報

- 会期

2016年10月24日(月)~11月30日(水) - 会場

會津八一記念博物館

2F 常設展示室 - 時間

10:00~17:00(入場は16:30まで) - 閉館日

日曜・祝日、11月4日(金) - 休日開館日

11月6日(日)、23日(水・祝) - 入館料

無料

概要

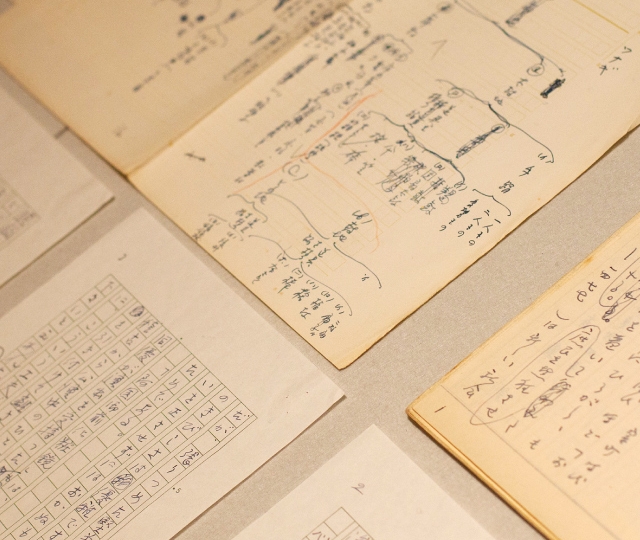

今回展示いたしますのは、正宗幹夫氏(正宗得三郎次男)より2010年に受贈した正宗得三郎の扇面19面です。正宗得三郎(1883―1962)は現在の岡山県備前市穂浪に生まれました。長兄の正宗白鳥が小説家、次兄の正宗敦夫が国文学者として知られるなど、正宗家は芸文を好む旧家でした。幼少より画を好んだ正宗は画家を志して上京、はじめ日本画家の寺崎広業が開いた天籟画塾に入ります。しかし、1902年には東京美術学校西洋画専科に入学し洋画家に転向します。同校では、黒田清輝、岡田三郎助らの指導を受けるとともに、先輩である青木繁、坂本繁二郎や同期の森田恒友などと親交を深めました。

東京美術学校を卒業後は、白馬会や文展への出品や個展の開催など洋画家として精力的に活動します。その後、1913年から二科会の設立運動に関わりますが、1914年には二科展開催の見通しがついたため渡欧、二科展には第二回から参加します。この際、アンリ・マティスに知遇を得て、彼の作品を日本に持ち帰ったことは特筆に値するでしょう。しかしこの渡欧は、第一次世界大戦の勃発によって、満足のいく成果を得ることは出来なかったようです。そのため、1921年から1924年にかけて再び渡欧します。二度の渡欧を通して欧州の様々な芸術に触れ、また各地に写生旅行へと出かけます。帰国後は滞欧中に触れた印象派やフォーヴィズムなど様々な作風を自らの作品に取り入れるよう努めました。

第二次世界大戦中の、1944年には二科会が解消、1945年には中野にあったアトリエが戦災に遭い、長野県に疎開するなど一時活動が制限されます。しかし、終戦後の1947年、第二紀会(のちの二紀会)創立に参加、会の長老として毎回出品を続け、運営に尽力しました。

正宗は洋画家でありながら、日本画への関心も高く、出品作からは富岡鉄斎の影響がうかがえます。正宗は1919年ころから鉄斎に傾倒し、鉄斎についての著作を残しており、個人的な交流もあったようです。

また、出品作19点のうち18点に江戸時代の禅僧良寛の和歌や漢詩が書かれます。正宗は、頻繁に写生旅行に出かけ、景色を描くとともに多くの旅行記を残しています。その著作のひとつ、『ふるさと』(人文書院、1943年)には、新潟の出雲崎や国上山といった良寛ゆかりの地を訪れた際の事が書かれます。特に国上山を画題として好んだようで、度々展覧会や個展に国上山を描いた作品を出品しています。今回、扇面とともにご寄贈いただいた油彩の「国上山」も常設展示スペースにて展示しておりますので、併せてお楽しみください。