村上春樹のブーメラン的思考と歴史意識

2022.02.28

- 小山鉄郎

先月「村上春樹と猫と鼠と魯迅」をテーマに、前回ご寄稿いただいた藤井省三先生と文芸ジャーナリスト小山鉄郎先生の対談イベントを行う予定が、新型コロナウィルス感染拡大第六波の影響で、開催一週間前に急遽延期となりました。そこで「村上春樹文学に出会う」2022年2月号には小山先生よりご寄稿をいただきました。

1985年以来村上春樹氏に「繰り返しインタビューしてきた文芸記者」として知られる小山先生の著作ですが、私も大学院生になった時に『村上春樹を読みつくす』などを拝読しておりました。読書過程ではあまり意識していなかったプロットが、実はどのようにして作品の魂につながっていたかなど、いつもユニークな観点で村上作品が解読され、大いに啓発されてきました。

「・・・何を見ても何を感じても何を考えても、結局すべてはブーメランのように自分自身の手もとに戻ってくるという年代だったのだ・・・」と『ノルウェイの森』には書かれていますが、小山先生は村上文学の特徴の一つを「ブーメラン的思考」とまとめています。いったいどんなことが考えられているのか、今回のエッセイとともにその謎を解いていきましょう!

P.S: 延期になった小山先生と藤井先生の対談が4月のある晴れた日に実現することを願って。

監修:権 慧(早稲田大学国際文学館)

村上春樹のブーメラン的思考と歴史意識

小山 鉄郎

学生時代から群像新人賞の作品は読んできましたし、通信社の記者になってからも読んでいました。『風の歌を聴け』は「群像」で読みましたし、『1973年のピンボール』も同誌で読みました。

「木版画みたいな小説だ」と思いました。多くの場合、油絵は筆を置いたところに像が表れますが、木版画は彫り残された部分に像が表れます。大切な部分は反転して書かれているような感覚を味わいました。「否定の力」のようなものをどこかに感じたのです。他の多くの読者と同じように、「僕」と「鼠」が大量のビールを飲む一夏の物語『風の歌を聴け』を読んで、〈ビールが飲みたい〉と思ったことも覚えています。『羊をめぐる冒険』は、当時、社会部で新宿警察署などを担当する事件記者時代でしたので、雑誌で読まず単行本で読みました。

でも私が村上春樹作品と本当に出会い、自分の中の読みが深まっていったのは、やはりインタビュアーとして、村上春樹さんを繰り返し取材する中でのことでした。

1984年春、社会部の事件担当から、文化部文学担当の記者となり、自分が会いたいと思う作家たちが新刊を出すと、次々に会っていったのです。そして1985年6月、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』が新潮社の「純文学書下ろし特別作品」シリーズの1冊として刊行されました。早速、村上春樹さんにインタビューを申し込んで取材したのが、村上春樹さんとの最初の出会いでした。

現在はその装丁で単行本が刊行されておりませんが、箱入りでピンク一色の布張りのちょっと持ち重りのする本で、インタビューのために電車の中で読んでいると、次第に本の重さが手に感じられてきたことを思い出します。電車の中で、この全身ピンクの本を読んでいる人を見かけて、「村上春樹は人気があるなぁ」と感じたことも覚えています。

☆

この『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、高い壁に囲まれた “出口なし”の街に暮らす「僕」の「世界の終り」という閉鎖系の物語と、「私」の「ハードボイルド・ワンダーランド」という開放系の物語が交互に展開していく長編小説です。

その「世界の終り」に暮らす人たちは街に入る時に、門の所で自分の「影」を切り離し、門番に預けます。つまり「心」を街に預けることと引き換えに、人びとは安らぎに満ちた生活を街で送ることができるのです。

でも中には、「心」を捨てきれない者がいて、その人たちは街の中にある「森」に追放されます。こんな街を「僕」と、「僕」の「影」が共に脱出するのか、あるいは「僕」と「影」はわかれてしまうのか……。そのような思いで読んでいく長編ですが、最後に「影」は「世界の終り」の街を脱出し、「僕」は自分の意思で街にとどまり、「森」という生の混沌の中に入っていこうとするところで物語は終わっています。

「壁に囲まれた街」というマイナス世界。さらにその街から「追放される森」というマイナス世界。マイナスとマイナスを掛け合わせたような混沌とした「森」に「僕」は入っていくわけですが、でも膨らみが残る結末となっています。インタビュー記事の最後、(マイナスとマイナスを掛け合わせた)「自己の二重否定のなかに、村上さんは人間の存在を支える内在的な力を見つけようとしているようだ」と書きました。その作品にも、私はどこかに「否定の力」を感じていたようです。

☆

そして『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で、村上春樹さんが、その年の谷崎潤一郎賞を受けましたので、同作でもう一度、インタビューをしました。

この取材の際にも、「僕」と「影」の最後の場面についての話となりました。そのエンディング、村上春樹さんも随分悩んだようでした。理論的には、他にも〈「影」と一緒に「僕」も街を脱出する〉〈「影」が街に残り、「僕」が街を脱出する〉〈「僕」も「影」も街に残る〉という形があり得るかと思います。もしかしたら、さらなる形もあるかと思いますが、いろいろな形の結末を考えたことを語る村上春樹さんから、同作との格闘ぶりが伝わってきました。

そして、村上春樹さんは「群像新人賞をもらった時、うれしかったがこれくらいしか書けないのかと悔しかった。水の中を泳いでいてやっと手が岸に着いて身を持ち上げて、陸に足を掛けようか、というところまできました。40歳までに、ちゃんと陸に上がってしっかり歩みたいですね」と話していました。

大きな文学賞を受けたことに満足せず、次を目指していく、その姿勢がなにより印象的でした。次はちょっと小ぶりの300枚から400枚ぐらいの作品を書きたいとも話していました。村上春樹さんは家で飼っていた11歳のシャム猫を知人に預けて、夫人と一緒にギリシャに住むと言っていましたが、そのギリシャやローマで書いた作品が『ノルウェイの森』でした。38歳の作品です。『ノルウェイの森』でも取材をしたのですが、それはまだ有名な装丁も出来上がっていない時でした。「『ワンダーランド』の次に行く前に、これをとても書きたくて、書いたら900枚にもなっちゃって」と村上春樹さんは語っていました。

そして、インタビュー後、記事を書くまでの間に届いた『ノルウェイの森』の装丁を見て、驚き、考え込んでしまいました。なにしろ最初に取材した『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』がピンク一色、次の『ノルウェイの森』の上巻が「赤」、下巻が「緑」なのです。これはいったいなんだろう……と思ったのです。しかも村上春樹さんが自分で装丁したとのことでした。つまり、その装丁の中に村上春樹作品に対する著者の思いが込められているのです。

☆

同作には精神を病んで森の中で自死してしまう「直子」という女性を巡る閉鎖系の物語と、「まるで春を迎えて世界にとびだしたばかりの小動物のように瑞々しい生命感」に満ちた「緑」という開放系の女性を巡る物語が出てきます。その対照的な「直子」と「緑」の間で、主人公「僕」の恋愛が進んでいく長編小説です。

その『ノルウェイの森』の中に「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」という言葉が唯一ゴシック体で印刷されているのですが、装丁はこの言葉の反映ではないかと思いました。装丁をよく見ると、上巻は全体が赤の中に作品名と著者名の部分だけが緑色で記されています。血のような赤色は生命の象徴。緑色は直子が死ぬ森の色で、死の象徴なのでしょう。つまり「死(緑)は生(赤)の対極としてではなく、その一部として存在している」という言葉がそのまま上巻の装丁になっているのです。

このように村上春樹作品では「死の世界」と「生の世界」がとても近くにあります。そのことを表現したのだろうと考え、インタビュー記事でこの装丁の意味について書きました。

『ノルウェイの森』の森の中で自死してしまう「直子」ばかりでなく、活発で生き生きとした「緑」も母親が脳腫瘍で亡くなっていて、父親も同じ病気で死んでいきます。溌剌として生きる人間たちも死者とともにあるのです。登場人物全体の「生の世界」のすぐ近くに「死の世界」があることが描かれているのが村上春樹作品なのだと思います。

その『ノルウェイの森』について、村上春樹さんは「今回、陸に上がって、歩き始めた手応えがある」と語っていました。これは2年前の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の時のインタビューでの自分の発言を受けた言葉です。取材は刊行前ですので、もちろんベストセラーとなる前のことですが、〈しっかりと物語を書けた〉という、作者としての自覚がはっきりと述べられていて、これも印象に残っています。

「次は、自分本来のラインに戻った長編を書く」と村上春樹さんは言い残して、ローマに旅立っていきました。自分本来のラインとは『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』のラインという意味でしょう。それは『ノルウェイの森』刊行の翌1988年に出た『ダンス・ダンス・ダンス』です。

☆

このように何回か繰り返し、村上春樹さんにインタビューをしているのですが、その取材経験から、「村上春樹作品の特徴」と私が考えていることをいくつか記しておきたいと思います。

まず、その1つは「ブーメラン的思考」です。

『ノルウェイの森』の冒頭部に18年前に「僕」が「直子」と歩いた日の思い出が記されていて、「そのときとなりを並んで歩いていた一人の美しい女のことを考え、僕と彼女のことを考え、そしてまた僕自身のことを考えた。それは何を見ても何を感じても何を考えても、結局すべてはブーメランのように自分自身の手もとに戻ってくるという年代だったのだ」とあります。

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』には「私は舵(かじ)の曲ったボートみたいに必ず同じ場所に戻ってきてしまうのだ。それは私自身だ。私自身はどこにも行かない。私自身はそこにいて、いつも私が戻ってくるのを待っているのだ」とありました。

ダンス・ダンス・ダンス』でもインタビュー取材をしているのですが、同作では「隅から隅まで網が張られている。網の外にはまた別の網がある。何処にも行けない。石を投げれば、それはワープして自分のところに戻ってくる」とあります。

これらはみな同じことを述べていると思います。つまり、村上春樹作品の主人公たちは、相手の問題として考えたことを、常に自分自身の問題として捉え直して、世界の問題を二重に同時に考えていくのです。「向こう側」と「こちら側」は繋がっていて、その両端を同時に叩かないと、本当の問題は解決しないと考えているのでしょう。

村上春樹さんは、そのことを最も深く考えて登場してきた作家だと思います。

村上春樹作品には『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』や『ノルウェイの森』、そして『海辺のカフカ』『1Q84』など、2つの物語が並行して展開する作品が多いのですが、このことも同じ問題意識の反映だろうと、私は考えています。

☆

2002年に刊行された『海辺のカフカ』は、当初『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の続編的に構想された作品です。この作品にも「僕」と、「僕」に「影」となって付き添う「カラスと呼ばれる少年」が出てきますが、同作では最後まで「僕」と「影(カラスと呼ばれる少年)」はわかれることはなく、一緒に異界を脱出しています。村上春樹さんの「僕」と「影」への持続する考察を感じますし、作品世界の広がりと深まりを感じました。

2002年4月、奈良県十津川村で。1999年から2002年まで、大阪文化部勤務時代、単身赴任で京都に住み、その3年間に村上春樹の全作品を読み返しました。

この『海辺のカフカ』についても2003年に長いインタビューをしました(聞き手は私と文芸評論家の湯川豊さん)。その時、村上春樹さんは「悪ということについては、僕はずうっと考えていました。僕の小説が深みを持って広がりを持っていくためには、やはり、悪というものは不可欠だろうと、どういうわけかずうっと考えていたんです。どういうふうに悪を描けばいいのかというようなことを考えているんです。そういうふうにはっきり考え始めたのは、『世界の終り』を書いた後ですね。そこから悪というものが常に意識の中にあります」と語っていました。

そして『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の後の『ノルウェイの森』には「永沢さん」という寮の先輩が出てきますし、『ダンス・ダンス・ダンス』には「五反田君」という中学校の同級生の俳優が登場します。2人ともなかなか素敵な面もありますが、「悪」が潜んだ人間です。でも『ダンス・ダンス・ダンス』には「五反田君は僕自身なのだ」と書かれています。2人とも「僕」の分身的な「悪」という意味なのでしょう。

この「悪」も、ぐるっと回って「ブーメランのように自分自身の手もとに戻ってくる」問題なのです。

☆

そして、村上春樹作品の第2の特徴は、強い「歴史意識」です。

『ねじまき鳥クロニクル』に「綿谷ノボル」という日本を戦争に導いた精神を体現するような人物が出てきます。「僕」はホテルの「208」号室の暗闇の中で「綿谷ノボル」と戦って、野球のバットで綿谷ノボルの首や頭を完璧なスイングで打ち倒します。

でも「綿谷ノボル」は「僕」の妻の兄です。〈いくら悪人でも、妻の兄の頭をバットで打ち倒さなくてもいいだろう〉という読者の声もあるようです。

しかしこれも「分身」的な戦いなのだと思います。『ノルウェイの森』の「僕」の名前は「ワタナベ・トオル」でした。『ねじまき鳥クロニクル』の「僕」は「オカダ・トオル(岡田亨)」ですし、打ち倒されるのは「ワタヤ・ノボル」ですから、似たような響きを持つこれらの人物は関係のある、ひと繋がりの人たちと考えることもできると思います。

つまり『ねじまき鳥クロニクル』の「僕」と「綿谷ノボル」の戦いの場面は、「僕」の心の闇の中の、もう1人の自分との戦いなのだと、私は考えています。

ブーメランのように、ぐるっと回って、自分自身の問題として考えてみれば、自分の中にも、戦争に向かわせるような精神は潜んでいて、そのような精神の部分、戦争に向かわせる自分自身の心の部分を徹底的に叩き潰さなくてはいけないということを、村上春樹さんは書いているのだろうと思います。私はここにも強い「否定の力」を感じます。

その戦いの場が「208」号室であり、『ねじまき鳥クロニクル』の第3部では、その「綿谷ノボル」との戦いの場面と、戦争中の「一九四五年八月」の満州・新京(長春)での事件が並行して記されています。「一九四五年八月」、つまり「昭和20年8月」のことですから、「208」号室とは、日本の戦争と敗戦を意識した戦いの場です。

デビュー作『風の歌を聴け』以来、村上春樹さんには「8月15日」への強いこだわりがあります。近代日本が体験した戦争のことをずっと書いてきた作家です。

私には『風の歌を聴け』は日本の敗戦から1週間を意識して書いた小説のように読めます。同作では、「僕」が「ジェイズ・バー」で知り合った左手の「小指のない女の子」は「8月15日」と思われる日あたりから「一週間ほど」旅行すると言って、その間に彼女は堕胎の手術を受けていますし、「僕」の分身的な相棒である「鼠」についても「8月15日」と思われる日あたりから「一週間ばかり鼠の調子はひどく悪かった」と記されています。「鼠」が調子を回復した後、「僕」は「鼠」を誘ってホテルのプールに行くのですが、2人は昔見た米軍の飛行機のことや港に巡洋艦が入ると街中がMPと水兵だらけになったことなど、敗戦後の日本の風景について話しています。

そして、第2作『1973年のピンボール』には「208」と「209」という双子の女の子が登場するのですが、この「208」と「209」は「昭和20年8月」と「昭和20年9月」を示していて、同作は日本の敗戦から1カ月を意識して書かれた作品のように受け取れるのです。

つまり1979年の『風の歌を聴け』以来、デビュー40年である2019年の「文藝春秋」6月号に発表した自分のルーツと父親の中国従軍体験についてのノンフィクション「猫を棄てる 父親について語るときに僕の語ること」(単行本は『猫を棄てる 父親について語るとき』、2020年)に至るまで、村上春樹作品を貫くものは強い「歴史意識」です。日中戦争の中の南京戦やナチス・ドイツによるオーストリア併合のことが描かれる2017年刊行の『騎士団長殺し』はもちろん、2020年刊行の短編集『一人称単数』冒頭の「石のまくらに」にも強い「歴史意識」を感じます。

☆

第1回「文学者追跡」、1990年1月号

文芸誌「文學界」の1990年1月号から1994年5月号まで「文学者追跡」というコラムを連載したことがあります。その第1回を村上春樹さんから始めました。『羊をめぐる冒険』が『A Wild Sheep Chase』(A・バーンバウム訳)として1989年10月に米国で英訳出版されたからです。村上春樹作品の欧米での翻訳出版のデビューでした。この出版のためのオーサーズ・ツアーで、村上春樹さんが渡米、「ニューヨーク・タイムズ」「ワシントン・ポスト」「ウォールストリート・ジャーナル」など全米の有力紙や「Elle」などの雑誌に、次々に書評やインタビューが掲載されました。その旅から帰った直後のインタビューから、「文学者追跡」の連載を始めたのです。

台湾の賴明珠さんが1985年に村上春樹作品を翻訳するなど、中国語圏での翻訳はありましたが、この『A Wild Sheep Chase』の刊行以降、村上春樹作品の読者は欧米に、さらに世界中に広がっていきました。その世界中の読者のことまでわかっているわけではないのですが、村上春樹さんの読者には各作品を個々に読むだけでなく、村上春樹作品全体を自分なりの体験と重ねながら読んでいる人がたくさんいるように感じます。もちろん他の作家にもあることだと思いますが、村上春樹さんにはそういう読者がとても多いのではないかと感じています。

まるで木版画を刷るように、村上春樹作品という版木の上に自分で墨を塗り、紙をのせて、その上から馬楝(ばれん)を当てて、自身の体重をかけて、丁寧に紙の上からこすり、そうっと紙を剥がすと、版木の上に彫り残された像が浮かびあがるかのように、その読者にとっての村上春樹作品が表れ出てくるのでしょう。

村上春樹さんは自作について、具体的にその読み方を語る作家ではありません。どのように読んでも読者の自由に任されています。でも村上春樹作品の像は版木の上に反転して彫り残されてあるように感じています。私はいつも墨と紙と馬楝を用意して、その版木から、どんな像が自分の前に浮かびあがるのかを、とても楽しみにしながら村上春樹作品を読んでいます。

2022年2月28日

プロフィール

小山鉄郎:1949年、群馬県生まれ。一橋大学経済学部卒。共同通信社編集委員・論説委員。村上春樹作品に注目し、1985年から取材を続け、以降、村上春樹へのインタビューは10回に及ぶ。その一部は、村上春樹のインタビュー集『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』にも収録されている。主な著書に『白川静さんに学ぶ 漢字は楽しい』『白川静さんに学ぶ 漢字は怖い』(共同通信社・新潮文庫)、『村上春樹を読みつくす』(講談社現代新書)、『村上春樹を読む午後』(文藝春秋、共著)、『あのとき、文学があった――「文学者追跡」完全版』『白川静さんに学ぶ これが日本語』(論創社)、『白川静入門 真・狂・遊』(平凡社新書)、『大変を生きる――日本の災害と文学』『文学はおいしい。』(作品社)、『村上春樹の動物誌』(早稲田新書)、『村上春樹クロニクル』(春陽堂書店)など。村上春樹文学の解読などで文芸ジャーナリズムの可能性を広げたとして、2013年度の日本記者クラブ賞を受賞している。

Related

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)

2026.02.26

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―レベッカ・ブラウン(Rebecca Brown)

2026.02.25

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)

2026.01.08

-

村上春樹文学とわたし

2023.11.30

- 楊炳菁

-

まるで空気のように

2023.07.26

- イム キョンソン

-

重なり合うドラマ/「森」の行方

2023.05.02

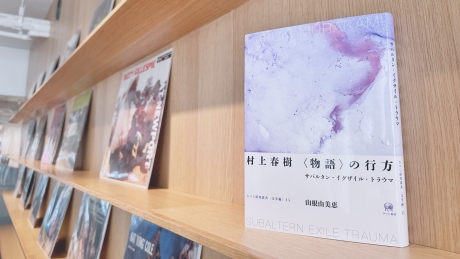

- 山根由美恵