私の村上文学体験史

2022.01.27

- 藤井省三

みなさま、Happy New Year! 本年も村上文学の足跡をたどりながら、ハート・ウォーミング&ソウル・ウォーミングなエッセイをみなさまにお届けできるように努めたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

「村上春樹文学に出会う」エッセイコーナー・2022年1月号には東京大学名誉教授の藤井省三先生よりご寄稿をいただきました。藤井先生は現代中国文学研究者、魯迅研究者として世界的に知られると同時に、中国語圏における村上文学研究の第一人者でもあります。

2008年に先生の『村上春樹のなかの中国』を拝読し、村上作品に潜んでいる中国「記号」、中国語圏の村上文学受容史の解読に大いに感銘を受け、それが私の藤井先生に出会うきっかけとなりました。ぜひ先生のもとで東アジアにおける村上文学の研究を進めたいというメールを送信し、研究計画書を送り申しあげたところ、先生は数日後には赤い万年筆で添削し、さらに文法の誤りまで訂正して下さった原稿を、激励のメッセージとともに郵送して下さったのです。そこで思い出したのは現代中国文学の父である魯迅の名文「藤野先生」でした。その後、正式に先生の教え子になり、十数年経った今もこのような丁寧なご指導をいただいております。

リード文の最後に「藤野先生」の一節を引用させていただきますが、文中の「僕」を「私」、「医学」を「文学」に入れ替えると、私の先生への思いとなるのです。

我が師と仰ぐ人の中でも、先生は僕を最も感激させ、僕を激励してくださった人だ。折にふれ僕はよく思うのだ――先生の僕に対する熱心な希望と、厭きることのない指導とは、小さくいえば、中国のためであり、中国に新しい医学が現れることを希望していたのであり、大きく言えば、学術のためであり、新しい医学が中国に伝わることを希望していたのである。先生の個性は、僕の目の中でも心中でも偉大である。

――魯迅「藤野先生」より(藤井省三訳、『故郷/阿Q正伝』、光文社古典新訳文庫、2010)

監修:権 慧(早稲田大学国際文学館)

私の村上文学体験史

藤井 省三

(一)『羊』を読んだ頃、『風』を読みかけた頃

私が初めて読んだ村上春樹文学は『風の歌を聴け』のハードカバー版だった。おそらく同書が1979年に刊行されて間もない頃であったろうか。あの作品に底流する中国への屈折した思いを、当時の私が触感できなかったのは若気の至りであろう。生来短気の私は、あのたゆたう如き一人称語りに着いていけず、少し読んだだけで放り出してしまった覚えがある。

数年後にわが家に男子が生まれると、春樹と名付けた。友人たちから村上春樹にあやかったのか、と尋ねられ、春に生まれてすくすく育って欲しいという願いを込めただけ、と答えた記憶もある。

それからさらに数年後の85年12月、私は激痛を腹部に覚えて某大学病院内科に通院したところ、単なる胃痛と診断され、二、三日間いや増す激痛に苦しんだのち、大晦日の夜、救急車で同病院の胃腸外科に運ばれた。鳩尾から臍下まで30センチも切り開いた結果、盲腸炎が破裂して腹膜炎を起こし、顔には死相が出ており、あと半日手術が遅れたらあの世行きであったという。妻が担当医に内科の誤診ですよ、と問いただしたところ、逆に、あんな内科に行くからいけない、最初から胃腸外科に来れば良かったのだ、と説教されたという。腹痛でいきなり外科に行く患者も多くはなかろうと思うのだが、これが現代西洋医学の魔術的リアリズムか、と感心した次第である。

こうして1か月間入院していたところ、友人の山口守さんが見舞いに来て面白いから読んでみたら、と薦めてくれたのが『羊をめぐる冒険』だった。上下二巻の講談社文庫版は85年10月15日に第1刷が出ているので、山口さんは発売間もない同書を届けてくれたのだ。生死の境をさまよい歩いた私は、短気も多少は収まったのか、今回は村上文体にむしろ懐かしささえ覚えた。その上、物語が満州国に関わるものなので、夢中になって読み続けたものである。しかし退院後は、私立大学から東京大学への転勤やら、第三子の誕生やら公私ともに忙しく、村上文学から再び遠ざかってしまった。

(二)台北・香港での再会

そんな私が村上文学との三度目の再会をはたしたのは、1997年8月に日台交流協会の派遣研究員として台北で1か月を過ごした時のことだった。到着の日、荷物を済南路のアパートに置くと、私は仁愛路・敦化南路の交差点にある誠品書店に飛んで行った。それは当時の東アジアで一番お洒落な本屋さんだったのだ。

さあて、中国語圏文化の新潮流は・・・・と意気揚々と店内に足を踏み入れると、入り口正面の新刊書用の平台一台を丸々使って村上春樹フェアが開催されていた。時報出版から格調高き頼明珠新訳『ノルウェイの森』が出たのがこの年の6月のこと、これで同社版権取得による村上春樹作品集は『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』以下『ノルウェイの森』まで13冊となり、しかも『ノルウェイの森』新訳が台湾での「村上春樹現象」に再度火を着けていた。迂闊にもそれまで中国語圏における村上ブームに注目することのなかった私は、台湾版村上作品集が積み上げられた平台前で立ち竦んでしまった。

その後、東京のわが家に帰ると、当時、高三と高一だった長女と長男が文庫化されたばかりの『ねじまき鳥クロニクル』全三冊を奪い合うようにして読んでいた。そこでお父さんにも読ませて、と言って私も二人の間に割り込んだものである。私事で恐縮だが、子供も中学高校の年頃ともなるといわゆる反抗期を迎えるもので、当時のわが家でも親子喧嘩が生じていた。そんなわが家で村上文学の読書が親子の対話を復活させてくれたのである。国境を越えるばかりでなく、世代の溝も越える村上文学――と一種の感銘を受けたのだった。

翌年8月に香港大学で1か月間の香港文化アイデンティティに関する調査を行った時には、意識して村上文学の痕跡を探してみたところ、はたして博益出版から葉蕙訳による村上作品集が出ていた。さらには偶然入った映画館で、『ノルウェイの森』を小道具に使っている大衆的喜劇映画(『超級整蠱覇王』)を見る機会にも恵まれた。帰国後、文芸誌の1頁コラムに書いたのが「「村上春樹現象」から「日劇」まで」(集英社『すばる』1998年12月号)で、これがおそらく私の最初の村上文学をめぐる文章かと思う。

そして1998年には突然上海でも村上ブームが始まり、私は翌年刊行の岩波新書『現代中国文化探検――四つの都市の物語』のあとがきで、台湾で「非常村上(すっごくムラカミ)」という流行語まで誕生したことを紹介している。その頃には、村上春樹を鏡とする東アジア比較文化論を構想し始めていたのである。

(三)国際共同研究への展開

その後は

「日本と中国の150年 第1回――高杉晋作・夏目漱石から村上春樹まで」(『NHKラジオ中国語講座』2001年4月号)

「村上春樹の中の中国」(東方書店『東方』2003年10月号)

「東アジアの村上春樹現象」(共同通信社配信、『北国新聞』2004年12月16日ほか)

「『東アジア文学史』の構想と魯迅・村上春樹」(勉誠出版『アジア遊学』2005年2月号)

「ポスト鄧小平時代の文学における“絶対村上”と“反日”の情念」(『すばる』2005年8月号)

などの論文・エッセーを書き続けるいっぽう、

「村上春樹与東亜――作爲都市現化標誌的文学」(香港大学「廿一世紀中国学術研究前瞻国際学術研討会」2001年1月)

「村上春樹の中の中国」(「『人民中国』創刊50周年記念シンポジウム/日本の中の中国」(日中友好会館2003年7月)

「中国、香港、台湾與村上春樹」(第2回中国現代文学亜州学者国際学術会議、ソウル・韓国外国語大学校、2004年11月)

などの講演を行い、NHKテレビ『視点論点』でも「東アジアにおける村上春樹」(2001年3月)という話をしている。

そして2005年には日本学術振興会から4年にわたる科学研究費の助成を受け、韓国・中国大陸・香港・台湾・シンガポール・マレーシア・アメリカ・日本の研究者による国際共同研究「20世紀東アジア文学史における村上春樹の研究」を立ち上げるに到った。この共同研究の主な成果は、2008年11月に東大・山上会館で開催した国際シンポ「東アジアと村上春樹」およびこれに基づく論文集『東アジアが読む村上春樹』(若草書房、2009年)である。

また、同シンポでは共同研究者で香港における村上文学翻訳家である葉蕙さんのほか、中国大陸の林少華教授、台湾の頼明珠さんという当時の中国語圏三大村上春樹文学翻訳家が勢ぞろいしたことも忘れ難い思い出である。

2008年11月1日 国際シンポ「東アジアと村上春樹」集合写真、東大・山上会館にて。敬称略、左から 任明信(韓国)、関詩珮(香港)、藤井省三、楊炳菁(中国)、于桂玲(中国)、謝惠貞(台湾)、島村輝(日本)、張明敏(台湾)、林少華(中国)、葉蕙(マレーシア)、金良守(韓国)、呉耀宗(シンガポール)、頼明珠(台湾)、許金龍(中国)

2008年11月2日 国際シンポ「東アジアと村上春樹」報告者による村上春樹朗読会、ICUにて。右端、Faye KLEEMAN(アメリカ)

2007年10月25日 ワークショップ終了後の懇親会、新宿DUGにて

(四)『村上春樹のなかの中国』刊行後日談

このような私の村上文学研究をまとめたものが『村上春樹のなかの中国』(朝日新聞社、2007年)である。同書は中国を手がかりに村上文学を読み解き、村上春樹(1949~)を手がかりに現代中国の文化と社会を解明しようとする試みだった。第1章は村上に対する魯迅(ルーシュン、ろじん、1881~1936)の影響および村上における日中戦争という歴史の記憶を解読し、第2〜4章「台湾・香港・中国のなかの村上春樹」は中国語圏三地における村上受容20年の歴史を翻訳出版情況や批評・一般読者の反響を手掛かりにして解明し、第5章「にぎやかな翻訳の森」は三地の村上文学中国語訳の文化的背景を探った。第6章は魯迅から村上春樹、そして香港の映画監督ウォン・カーウァイ(王家衛)へと至る「阿Q」像の系譜をたどりつつ現代東アジア文化史の構想を語った。

同書後半部の中国大陸・香港・台湾における村上受容論は、概ね好感を以て迎えられたが、村上における魯迅受容および日中戦争の記憶を論じた前半部に対し、日本では、アメリカナイズされた村上においてそのようなことはあり得ない、というやや感情的な反発も見られた。それでも中国語圏では手堅い反響を呼び起こしている。『村上春樹のなかの中国』は刊行直後に中国大陸と台湾の出版社からそれぞれ簡体字版と繁体字版の中国語訳刊行の相談を受けており、台湾では共同研究者の張明敏博士の名訳により『村上春樹心底的中国』という訳題で出版されたが、中国簡体字版は日の目を見ることはなかった。思うに同書では村上春樹が抱く中国への深い関心の一例として、天安門事件当時の村上エッセーを論じたり、村上文学受容における「ポスト民主化運動の法則」を提起して、1980年代後半の台湾の民主化運動の成功と1989年中国民主化運動の挫折とを併記しているため、警戒されたのであろうか。それでも中国大陸の大学や作家協会で私が「魯迅と村上春樹」「村上春樹と中国」等の題目で行った講演は、これまでに30回以上を数える。

講演先は中国に限らず、韓国・梨花女子大学やオーストラリア・クインズランド大学、アメリカ・コロラド大学にも及んでいる。村上春樹と夏目漱石・魯迅との系譜的関係というテーマは、世界各地の愛書家の関心をかき立てるようである。

先ほど拙著『村上春樹のなかの中国』の中国大陸版は日の目を見なかったと述べたが、それでも同書を読んで村上文学研究を志し、東大中文大学院に進学してきた中国人留学生が何人かいる。その中のお二人である村上春樹ライブラリー助教の権慧(チュアン・ホイ、けん・え)博士と東京理科大学講師の徐子怡(シュイ・ツーイー、じょ・しい)博士は、今では新進気鋭の村上文学研究者として東アジアを舞台に活躍している。

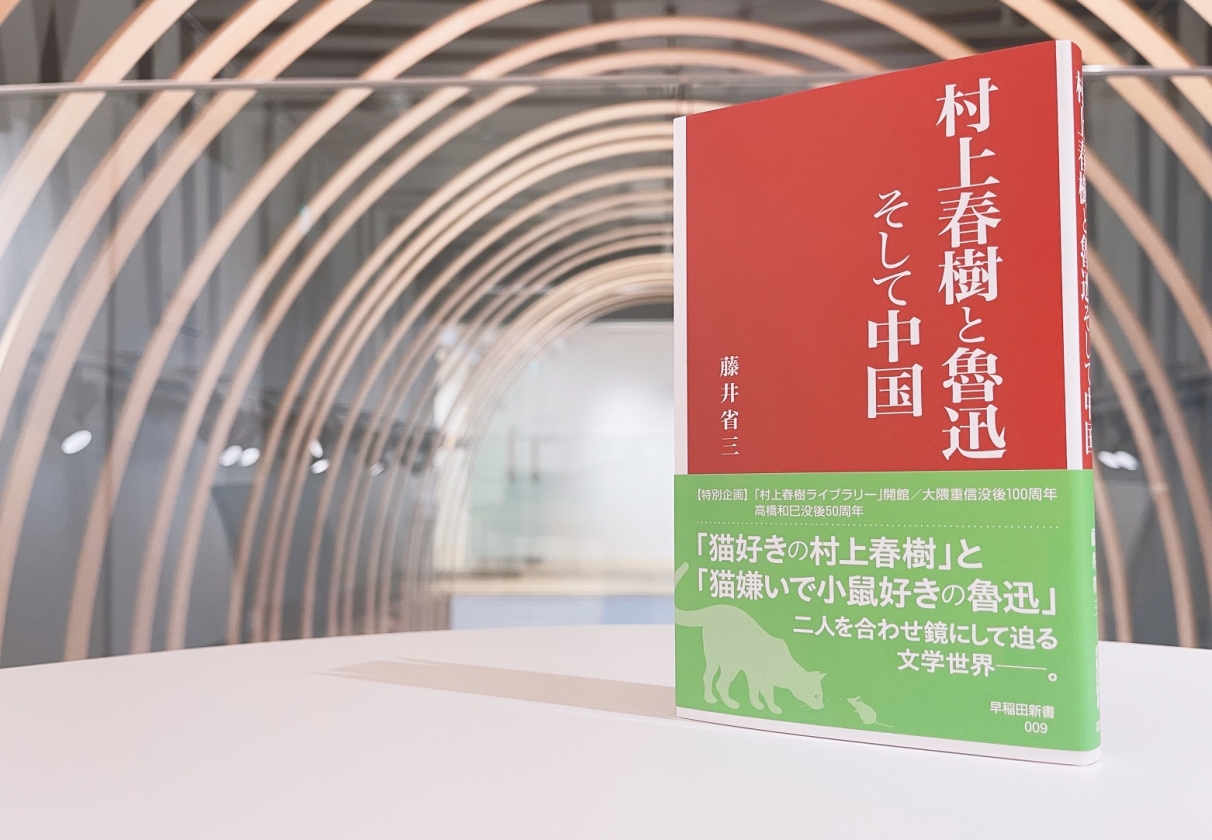

私もこの十年ほどに得た新たな知見を付加した新著『村上春樹と魯迅そして中国』(早稲田新書、早稲田大学出版会)を昨年12月に刊行したところである。

(五)村上春樹ライブラリーへの期待

ところで2005年にThe Japan Foundation(国際交流基金)の企画で、国際シンポ「春樹をめぐる冒険――世界は村上文学をどう読むか」が開催されている。これはアメリカ文学研究者の柴田元幸さん、スラブ文学研究者で文芸批評家の沼野充義さん、映画・文芸批評家の四方田犬彦さん、そして私の四名が案内人となって世界17か国・地域の23人の村上春樹翻訳家らをお招きして、東大で二日間に渡り開催されたものである。北海道大学と神戸とに分かれて分科会も開かれており、その成果は『春樹をめぐる冒険 世界は村上春樹をどう読むか』として刊行されている(文藝春秋、後に文春文庫)。

それから一六年が経過して、中国語圏だけでも施小煒教授という新たな有力翻訳家が登場し、楊炳菁・尚一鷗・張明敏の三博士らの村上文学研究書が刊行されている。よその国や地域における村上文学受容でも、新しい局面が大展開されていることだろう。

村上春樹ライブラリーには世界中からさまざまな期待が寄せられているに違いない。私のひとつの願いは、近い将来にライブラリーが音頭を取って、第二回目のグローバルな村上文学シンポを開催して下さることである。

2022年1月28日

プロフィール

藤井省三(ふじい・しょうぞう):1952年生まれ、東京都出身。現代中国文学研究者、専門は現代中国語圏の文学と映画。名古屋外国語大学教授・図書館長、東京大学名誉教授。76年3月に東大文学部を卒業。東大大学院人文科学研究科中国文学専攻修士課程を修了後、中国政府国費留学生として復旦大学への留学を経て、82年3月に東大大学院博士課程を単位取得満期退学。91年9月、東大より博士(文学)の学位授与。

主な著書に『村上春樹のなかの中国』(朝日新聞社)、『中国語圏文学史』、『魯迅と日本文学』(共に東京大学出版会)、『魯迅と世界文学』(東方書店)、『村上春樹と魯迅そして中国』(早稲田新書)などがある。

Related

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)

2026.02.26

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―レベッカ・ブラウン(Rebecca Brown)

2026.02.25

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)

2026.01.08

-

村上春樹文学とわたし

2023.11.30

- 楊炳菁

-

まるで空気のように

2023.07.26

- イム キョンソン

-

重なり合うドラマ/「森」の行方

2023.05.02

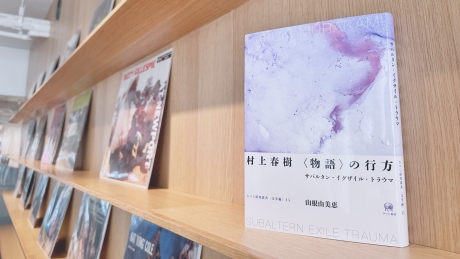

- 山根由美恵