『Authors Alive!~作家に会おう~』に参加した。#5

2022.01.21

- 文学・芸術

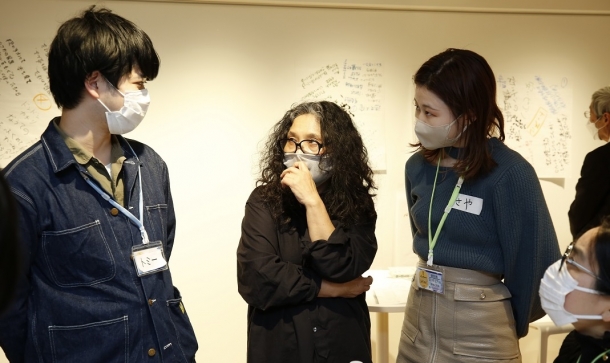

『Authors Alive!~作家に会おう~』11月27日 伊藤比呂美さん 参加レポート

福尾 晴香

今回、詩人の伊藤比呂美さんと一緒に詩を作るポエトリーワークショップが開催されました。最初に参加者は、国際文学館1階にあるギャラリーラウンジで、国際文学館顧問のロバート キャンベルさんと伊藤比呂美さんに出迎えられました。このギャラリーラウンジには、村上春樹さんの作品が年代順に並べられていて、これまでの村上さんの仕事全体が見渡せるようになっています。そこで、伊藤さんは、まず参加者にこのイベントで与えられた2時間で詩は書けないと断言されました。詩は何ヶ月も一人で考え抜いて書くものであると。確かに、到底2時間で良い詩は書けないと伊藤さんの言葉に納得しました。と同時に、では、どのようにこのワークショップは行われるのかという疑問が浮かびます。若干、戸惑う参加者に伊藤さんは、限られた時間のなかで詩をどのように書くのかを説明していきました。

参加者は、詩を書く前にキャンベルさんに館内を案内してもらいます。そこで、キャンベルさんが発した言葉、また私たちが見たものを言葉にして書き留めるように指示されました。ただし、単に聞いて書くだけではありません。そこで、伊藤さんが語り始めたのが、自身が生まれ育った〈場所〉についてです。伊藤さんは、早稲田大学近くの高校に通っていました(これは伊藤さんの詩にも書かれていますが、都立竹早高校のことです)。この日、早稲田大学近くのホテルに滞在していた伊藤さんは、そこから仕事のためにタクシーで千石駅へ向かう道すがら、昔通った道や建物が様変わりしているところを見たそうです。その道中で伊藤さんが考えていたのが、先日亡くなった瀬戸内寂聴さんの『場所』という小説のことでした。〈場所〉にはそれぞれの記憶が刻まれています。伊藤さんは、瀬戸内寂聴さんが描いた小説のテーマをヒントに、私たち自身にとって大切な場所とその記憶を思い出してほしい、そしてそれを言葉や声にして書き出してほしいと言いました。私たちは、キャンベルさんの説明を通して、国際文学館にまつわる多くの言葉を聴きながら、各々の〈場所〉に関する記憶を辿りメモに書き留めていきました。

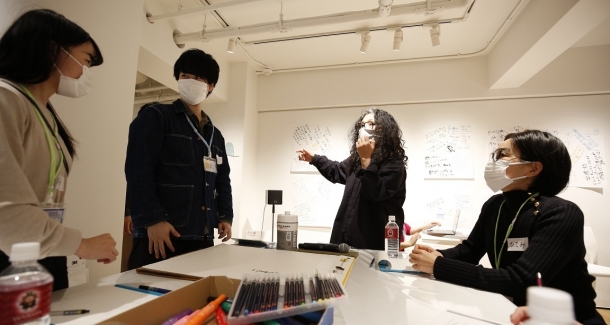

一通り館内を案内していただいた後、参加者は2階に作られたイベントスペースに移り、4人一組の4グループに分かれて座りました。目の前には、大きな紙が用意されています。一体この紙をどのように使うのか。すると、伊藤さんが「今から読む文章を目の前の紙に書き留めてください」と言いました。その文章は、村上春樹さんの『騎士団長殺し』にある「急いだ方がいい」「わたしはそれほど長くこの場所に留まることはできない」という一節でした。言われるままに、大きな紙の端にその言葉を書き留めました。続いて伊藤さんは、「村上春樹さんの言葉を発句として、この一文とまったく違う趣向でそれぞれ言葉を出し合ってください。前の人の書いた言葉とは異なる言葉を書くことが大事です。」と言いました。その説明を聞き、私はようやくこれは連詩であると気がつきました。

確かに一人では、2時間で詩を書くことはできません。しかし、皆で言葉を紡ぎ出し、闘わせる連詩ならば限られた時間でも詩を作ることができます。ギャラリーラウンジで伊藤さんは、バトルだと思って、言葉を書き留めてくださいとも言っていましたが、その意味がようやくわかりました。参加者は、メモに書き留めた言葉を吟味しながら、それぞれのグループのメンバーと必死に言葉を闘わせました。

即興で作られた詩は、躍動的で、16人の個性がぶつかり合う傑作揃いになりました。一人一人の言葉は、まったく異なっているにもかかわらず、なぜかそれぞれの言葉が連なるとそこにリズムが生まれます。私自身、今回、初めて連詩を作ってみて、グループの人が出す言葉に対し、どんな言葉をぶつけるかを考え、闘わせる楽しさとその凄まじいエネルギーを体感しました。こんなにも言葉で楽しめる文学のかたちがあることに改めて感動もしました。

伊藤さんの文学にはいつも他者の言葉があります。たった一人で考え抜いて作り出された詩であるとしても、そこには様々なテクストの言葉、あるいは、人生相談に寄せられた悩みの声などが入り込んでいます。私は、伊藤さんのテクストを読み、そうした言葉のぶつかり合いの面白さと言葉の広がりに関心を抱いてきました。連詩とはまさに、他者の言葉と自身の言葉のぶつかり合いであり、そこで起こる化学反応と、予測不能な言葉の動きを楽しむものです。今回のイベントは、これまでとは少し趣の異なるものでしたが、ワークショップだったからこそ、むしろ伊藤さんの文学的営為を改めて感じることができたのではないかと思います。国際文学館という新しい〈場所〉で人と人が出会い、また新しい言葉が生まれる。そのような生命力溢れる創作の瞬間をこのイベントでは体感することができました。

Related

-

Authors Alive! ~作家に会おう~ 木下龍也×ロバート キャンベル 朗読と対談「すごい短歌部」(2025/11/19) レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.2】 マイク・モラスキー「ピアノから聴くマイルス・デイビス黄金時代」(2025/10/16)レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

国際学術シンポジウム「音楽×ジェンダー平等 女性奏者の創造と挑戦―ブルース、ジャズ、ポピュラー音楽まで」(2025/11/29)レポート

2026.01.19

-

【国際文学館翻訳プロジェクト】ヒタ・コールさん 滞在レポート(2025/10/27-11/26)

2026.01.13

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)

2026.01.08

-

【Translators Talk】海外に広がる日本文学 その2 ブラジルの場合(2025/11/12)レポート

2025.12.24