早稲田大学公認サークルの数は約500。ジャンルはスポーツや学問、美術、国際交流、ボランティア、音楽など多岐にわたり、創設時期もさまざまです。今回は、普段はサークル員しか入ることのできない戸山キャンパス30号館の学生会館にある部室に、早稲田ウィークリーレポーターの長谷川拓海さんと山本皓大さんが潜入取材。五つのサークルの部室にお邪魔し、気になる活動内容や部室の使い方を聞きました。さらに、各サークル秘蔵(? )の「お宝」も見せてもらいました! 学年問わず、いつでも誰でも入会大歓迎のサークルばかり。あなたならどのサークルの「扉」をたたきますか?

戸山キャンパス30号館2階、学生会館部室案内前にて。取材を担当したウィークリーレポーター、左から長谷川さん、山本さん

INDEX

▼1.写真部

▼2.合気道会

▼3.かるた会

▼4.ラテン・アメリカ協会

▼5.地理学研究会

1.写真部

本格派、写真サークル。暗室ではフィルムの現像も可能!

幹事長 先進理工学部 3年 原田 知幸(はらだ・ともゆき)

副幹事長 文学部 3年 増岡 慶人(ますおか・けいと)

幹事長の原田さん(左)と副幹事長の増岡さん(右)

――サークルの活動内容や魅力などを教えてください。

原田 平日は授業後にワークショップを開催していて、大学周辺へ撮影に出かけたり、学生会館の会議室などで写真に関する勉強をしたりしています。各回の参加者は、少ないときには3~4名、多くても15名ほどです。 休日には少し遠出をする撮影会も開催していて、最近は鎌倉や長瀞、高尾山に行きました。 毎回20名ほどの部員が参加し、それぞれ撮影をしたり、撮影した写真を鑑賞したりします。また、写真展を年8回、学内外で開催しています。日頃からたくさん写真を撮っているので、展示する作品がなくて困ることはありません。

サークルでは、写真を単に「記録」や「人とつながるツール」として捉えるのではなく、写真そのものに光を当てて、技術的なことや芸術的なことなどを考えている人が多い印象です。写真はすごく簡単に撮れますが、実は奥が深い世界なんです。初心者の方もウエルカムなので、ぜひこの世界に足を踏み入れてみてほしいですね。

写真左:年に1~2回合宿を開催。2022年9月、山中湖(山梨県)での合宿にて

写真右:2021年9月に学生会館にて開催した「新人展」の会場。ジャンルは人それぞれ、風景・ポートレート・スナップの他、車や飛行機を被写体に写真を極める人も

――部室はどのように使用していますか?

フィルム現像の際に利用する写真部専用の暗室。原田さんが手にしているのはフィルムを巻くためのリール

原田 部室は作業場としての側面がある一方、大抵誰かしらいて、たまり場にもなっています。パソコンやプリンター、スキャナーといった機械類の他、印刷した写真をカットするためのカッターやカッターマットなどの工具もそろっていて、カメラは個人で持っているデジカメやデジタル一眼レフカメラ、フィルムカメラなど、それぞれが好きなカメラを使っています。サークル員の半分くらいはフィルムカメラを使っているんですよ。また、部室の目の前には写真部専用の暗室があり、フィルムの現像・焼き付けをすることも可能です。

――部室にある「お宝」を見せてください。

原田 壁一面に貼られた写真です。学生会館が今の場所に移転して以来20年以上にわたり、活動の様子を収めた写真が貼り重ねられています。代々受け継ぎながら成長していく、写真部の宝物です。

新しい写真が古い写真の上に貼り重ねられ、さながら地層のようになっている

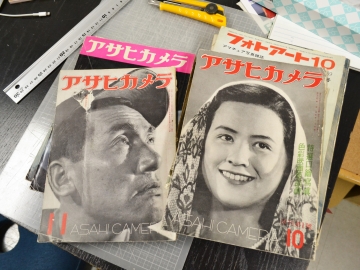

増岡 昭和24(1949)年10月発行の『アサヒカメラ』復刊第1号も貴重です。戦時中の休刊を経て、戦後に復刊した際の第1号です。雑誌の内容はもちろん、広告や中古カメラの相場など、当時の様子を垣間見る面白さもありますね。

写真左:『アサヒカメラ』(朝日新聞出版、当時は朝日新聞社刊行。2022年現在は休刊)。部室には他にも貴重な雑誌が複数保存されている

写真右:迎え入れてくれた写真部の皆さん。棚に数多くある写真集の中から、お気に入りの一冊を手に

【公認サークル情報】

◆サークル名:写真部

◆団体区分:学生の会

◆サークル創設年:1902年

◆ジャンル:写真

◆活動日時:平日 18時~20時、週2~3回のワークショップ(写真のワークショップ・セミナー)、

休日 月1~2回の撮影会

◆構成人数:92名

◆活動場所:学生会館部室(暗室含む)、学生会館内会議スペース・会議室、郊外の公園など

◆Twitter:@wphoto101

◆Instagram:@wpsgramofficial

2.合気道会

勝ち負けのない武道。大学から新たにスポーツを始めたい人にお勧め!

幹事長 教育学部 3年 松原 匠(まつばら・たくみ)

道着を着た松原さん

――サークルの活動内容や魅力などを教えてください。

松原 合気道会では、月曜~土曜の週6日、新宿区内にある合気道本部道場や大学近隣の体育館をお借りして、心身の鍛錬、段位取得を目標に稽古を行っています。アルバイトや授業など各自の予定に合わせて、週1回から参加可能です。実験などで忙しい理工系学部の会員も多く所属しています。

合気道は勝ち負けがなく、人の体のつくりや重心移動を利用し、相手に技をかける武道です。立ち位置や体のつくりによってかける技など、その一つ一つが変わるだけで簡単に相手を倒せたり、逆に倒せなくなったりします。また、人によって向いている技のやり方も違います。答えが一つに決まっていないところが難しく、また、探求し続けられるところに面白さや奥深さがあることから、魅力に感じる人が多いです。さらに、力を必要としない武道のため、性別に関係なく、小柄な人でも体格の大きめな人を倒すこともできます。

稽古の様子。定期的に合気道会校友(卒業生)の師範(写真中央)から指導を受けている

合気道会のメンバーの9割以上は未経験者。私自身も、昔から武道に憧れていたこと、経験者が少なく始めやすいことを理由に大学から始めました。師範や先輩が一から丁寧に教えてくれるので、大学から何か新しいスポーツを始めたい人にお勧めです!

――部室はどのように使用していますか?

松原 練習道具の保管場所として使っている他、稽古前にメンバーが集まる団らんの場になっています。部室には先輩方が寄贈してくれた過去の漫画やゲーム機などがあり、空きコマなどにゲームを通じてメンバー同士の親睦を深めることも。稽古では真剣に、普段は部室などで楽しく盛り上がる、そんなメリハリがある点も魅力的です。

――部室にある「お宝」を見せてください。

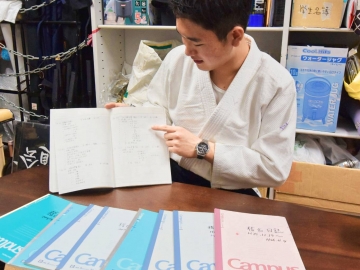

松原 合気道会のお宝は、10年以上前から続く稽古日誌です。稽古日誌は、1年生のメンバーがその日行った稽古の内容、技の種類などを記入します。稽古に参加できなかった人も内容を知ることができ、また稽古のメニューを組むときに過去の先輩方の記録を参考にすることもあり、合気道会になくてはならないものです!

写真左:10年以上の歴史がある稽古日誌

写真右:2021年、日本武道館で行われた「全国学生合気道演武大会」では、連盟賞に輝いた(写真は2021年度幹事長)

【公認サークル情報】

◆サークル名:合気道会

◆団体区分:学生の会

◆サークル創設年:1960年

◆ジャンル:武道

◆活動日時・場所:月曜 15:00~16:45 合気会本部道場

火曜 18:30~21:30 江戸川橋体育館

水・金曜 16:00~17:30 合気道会本部道場

木曜 16:45~18:15 合気道会本部道場

土曜 12:20~15:20 新宿コズミックセンター、または江戸川橋体育館

◆構成人数:39名

◆Webサイト:https://aikidoshinkan.wixsite.com/waseda-aikidokai

◆Twitter:@WasedaAikidokai

3. かるた会

札を払ったときの爽快感がバツグン! 100首のうち43首は恋の歌。古典に触れる面白さが魅力の一つ

幹事長 文学部 2年 小板橋 知純(こいたばし・ちすみ)

創造理工学部 2年 田宮 嘉成(たみや・かせい)

それぞれお気に入りの札を手に。小板橋さん(左)「秋風にたなびく雲のたえ間より もれいづる月の影のさやけさ」、田宮さん(右)「秋の田のかりほの庵の苫をあらみ 我が衣手は露にぬれつつ」

――サークルの活動内容を教えてください。

小板橋 週4回、学生会館の和室や学外の施設で競技かるたの練習を行っています。毎回の練習には20~25名が参加し、1時間~1時間半程の試合を3試合行います。

田宮 競技かるたは『小倉百人一首』を使い、読み札に対応する取り札を相手より早く取ることを競う競技です。自陣と相手陣25枚ずつの状態から始まり、先に自陣の札をなくした方が勝ちです。

(※)参考:はじめに自分と相手それぞれが、取り札100枚の中から無作為に25枚ずつ選び、おのおのの自陣に並べる。そして、読手が読む上の句を聞き、相手より先に札を取る。相手陣の札を取った場合は、自陣の任意の札を相手陣に送る。最終的に、先に自陣の札がなくなった方が勝ち。〔(一社)全日本かるた協会より〕

学生会館和室での練習の様子。「畳の上の格闘技」とも呼ばれる競技かるた。歌を覚えることはもちろん、瞬発力や札の位置の記憶力など、さまざまな力が求められる

――競技かるたの魅力はどんなところですか?

小板橋 札を払うときの爽快感や、集中力を研ぎ澄まして取り組む楽しさですね。また、百人一首には千年以上前に読まれた歌もありますし、恋について読んだ歌も多いんです。時代は違えど思いに共感でき、古典に触れる面白さもあります。

田宮 出札や相手によって毎回試合の要素が変わるので、将棋や囲碁とは違って研究しづらく、正攻法のパターンが決まっていないため、奥深いところも魅力です。

――部室にある「お宝」を見せてください。

田宮 なんといっても大切なのは札です。複数の組が隣り合って試合をするとき、払った札がどこの組のものか分からなくなることを避けるため、取り札には全て、組の名前が書かれています。名前の付け方はサークル員の自由です(笑)。

取り札の組には、それぞれ名前を付けている。取り札は年季が入ると、角が丸くなってくるそう

小板橋 読み上げ専用機「ありあけ」も練習には欠かせません。専任読手(全日本かるた協会が認定した読みの資格を持つ読手)による読み上げをランダムで再生する機械です。また、部室の棚には、これまでの団体優勝や級ごとの優勝トロフィーが数多く並んでいます。ちなみに、2022年に開催された「第27回大学生かるた選手権大会」団体戦(全国大学かるた連盟主催)では、準優勝でした。

写真左:練習で重宝するという、百人一首読み上げ専用機「ありあけ」

写真右:歴代のトロフィーの数々が並んでいる

【公認サークル情報】

◆サークル名:かるた会

◆団体区分:学生の会

◆サークル創設年:1957年

◆ジャンル:文化

◆活動日時:火・木・金・土曜

◆構成人数:約50名

◆活動場所:火曜 新宿区大久保地域センター

木・土曜 学生会館和室

金曜 文京区大塚地域活動センター

◆Twitter:@KarutaWaseda

4. ラテン・アメリカ協会

周りを巻き込むノリの良さ。ラテン音楽で早稲田を盛り上げる! 早稲田一のお祭りサークル

幹事長 政治経済学部 3年 ?田 亮介(よしだ・りょうすけ)

副幹事長 社会科学部 3年 丁 瀚潔(じょん・はんぎょる)

ラテン・アメリカ協会のシンボル、ブラジル国旗を持った?田さん(左)と丁さん(右)

――サークルの活動内容を教えてください。

第16回高円寺フェス2022に参加した際の一枚

?田 ラテン・アメリカ協会(以下、ラテアメ)ではサンバに代表されるラテン音楽を中心に、週2回練習を行っています。コロナ禍以前の新歓活動では、キャンパスでラテン音楽を演奏し、新歓活動を盛り上げていました。その他、校友会が主催する稲門祭や、各地の商店街が開催するお祭りに招待いただき、ラテン音楽で場を盛り上げることもあります。

丁 年末にはサークル内でラテンジャンルのバンドを組み、ライブを行っています。ラテン音楽に関することであれば何でもやる! そんなサークルです。サークルのメンバーは、大学で新しいことに挑戦したい人や、ラテアメの動画を見て入会する人が多いですね。初心者が多いので音楽サークルとしての敷居が低く、みんなで楽しくワイワイ演奏できる点が魅力の一つです。

🔥早大の全サークルに告ぐ!🔥

おっすおっす🤩早大ラテンアメリカ協会だ🇧🇷

今年のラテアメは新歓ステージで例年のこんなやつを屋内でやろうと思ってるぞ😎😎そこで‼️‼️お立ち台に乗って一緒に盛り上がってくれるサークルを大大大募集🥳🥳🥳

出たいってサークルはDMしてきてくれよな📩待ってるぞ👊 pic.twitter.com/LftuoSwQNW

— 早大ラテンアメリカ協会 新歓2025 (@lateame_waseda) March 15, 2022

周りを巻き込んで盛り上がる、新歓活動での様子

――そもそもラテン音楽とはどんな音楽ですか?

丁 打楽器や弦楽器などさまざまな種類の楽器を用いて演奏される、軽快なリズムが特徴的な音楽です。リオのカーニバルで、ダンサーが踊っている音楽が、ラテン音楽としては代表的ですね。ただ実際は、ラテン音楽といっても多種多様で、しっとりとした曲調からポップやロックまで、多様なスタイルで演奏を行います。

――部室はどのように利用していますか? また、ラテン・アメリカ協会ならではのお宝を見せてください。

?田 部室は楽器の保管場所としての利用の他、授業の空きコマにはメンバーが集まっています。お宝はやはり、楽器ですね。打楽器一つとっても、大きい太鼓で知られるスルドをはじめ、さまざまな種類があります。保有している楽器の種類の多さだと、早稲田の音楽サークルの中でトップ3に入るのではないかと思います(笑)。

写真左:サンポーニャという、南米アンデス地方の民族楽器を演奏するサークル員

写真右:右上から時計回りにショカーリョ、スルド、アゴゴ、カバキーニョ。部室には、他にもさまざまな楽器が所狭しと保管されている

【公認サークル情報】

◆サークル名:ラテン・アメリカ協会

◆団体区分:学生の会

◆サークル創設年:1950年

◆ジャンル:音楽

◆活動日時:月・木曜

◆構成人数:40名

◆活動場所:学生会館

◆Webサイト:https://wlaa.blogspot.com/

◆Twitter:@rateame

◆Instagram:@lateame_waseda

5.地理学研究会

町歩きだけじゃない。鉄道や地図、地形など、サークル員の趣味に合わせた多様な活動が魅力

幹事長 創造理工学部 3年 ?村 美菜(いまむら・みな)

副幹事長 教育学部 3年 矢野 雄大(やの・ゆうた)

部誌を持った?村さん(左)と地理学研究会公式キャラクター「くまっぷ」を持つ矢野さん(右)

――サークルの活動内容や魅力などを教えてください。

矢野 活動の柱となっているのは「巡検」です。巡検とは地理学で使われる言葉なのですが、いわゆるフィールドワークで、テーマに沿ってさまざまな場所へ足を運んで調査や研究を行います。基本的には週末に東京近郊を中心に、サークル員が自由に開催・参加する形で実施しています。学術的なテーマを扱ったものからカジュアルな「町歩き」まで、さまざまなタイプのものを行っています。

?村 「セルフブラタモリ」と呼んでいます(笑)。

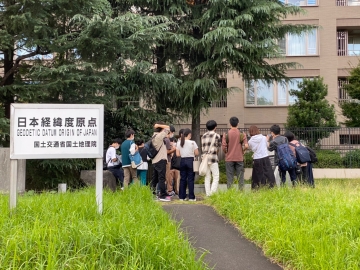

写真左:港区巡検で、日本の緯度・経度の基準となっている「日本経緯度原点」を見学

写真右:同じく港区巡検で、武蔵野台地の縁に立地し、徳川将軍家の墓を有する増上寺を訪問。標高が低いところに住んでいた江戸時代の庶民からは、増上寺は一段高いところにあるように見えたことで、将軍家の権威付けに生かされたということを学んだ

?村 また、自分の興味のあることについてサークル内でプレゼンをする「部会」の他、箱根駅伝ルートを実際に歩く「地理研箱根駅伝」などといったイベントも開催しています。

矢野 早稲田祭ではジオラマの展示や、会員の研究をまとめた部誌の配付を行っています。最近ではSNSでの情報発信にも力を入れていて、2021年にはコンビニエンスストア「セイコーマート」の分布を題材にしたクイズがTwitter上で話題になったこともありました。

突然ですが!これは何の分布を表したマップでしょうか❓️

ところで北海道ってすごく大きいんですね🏪#北海道 #茨城 #埼玉 pic.twitter.com/iEwrFYrwaw— 早稲田大学地理学研究会 (@geo_waseda) September 12, 2021

店舗の住所を元に、地理情報システム(GIS: Geographic Information System)を用いてマップを作成した

――部室はどのように使用していますか?

矢野 開室日には会員が誰かしらいて、地図や地理に関する書籍もあるので自由に利用しています。授業の課題に取り組んだり、雑談をしたりしている人もいますね。

?村 遊びながら地理が学べるゲーム「桃太郎電鉄」(Nintendo Switch)をやっている人もいます。また、長期休みになると旅に行く人が多く、休み明けにはみんなが買ってきた全国のお土産が山のようにあります(笑)。地理研らしい光景です!

――部室にある「お宝」を見せてください。

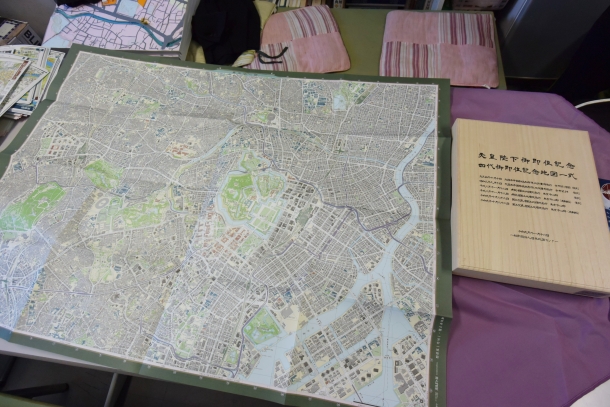

矢野 「天皇陛下御即位記念 四代御即位記念地図一式」でしょうか。令和元年の天皇陛下御即位を記念して国土地理院から刊行された特別仕様の1万分1地形図「東京中心部」と、大正、昭和、平成の御即位記念地図を復刻したものがセットになっており、限定1,000セットが販売されたそうです。風呂敷に包んで大事に保管しています。

「天皇陛下御即位記念 四代御即位記念地図一式」から、令和元年刊行の1万分1地形図「東京中心部」

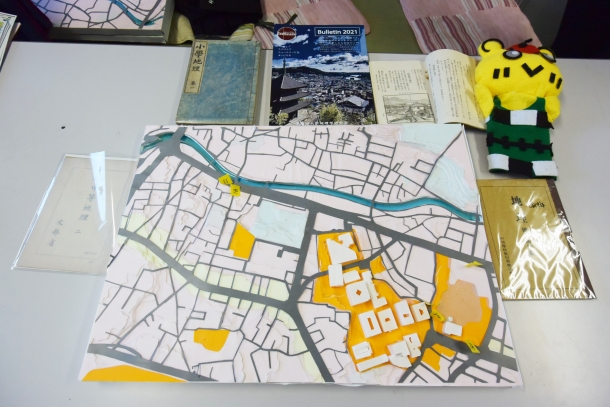

?村 古本屋で購入した、昔の地理の教科書も貴重な資料です。また、「早稲田祭2021」の際に作成した、大学周辺のジオラマも宝物ですね。

会員で協力して制作した大学周辺のジオラマ。周りに並ぶのは昔の地理の教科書と部誌、2018年頃の会員が描いた絵がきっかけで作られたという「くまっぷ」のぬいぐるみ

【公認サークル情報】

◆サークル名:地理学研究会

◆団体区分:同好会

◆サークル創設年:1950年

◆ジャンル:歴史

◆活動日時:火・木・金曜(部室開室日・曜日指定部室)、不定期(巡検・各種イベント)

◆構成人数:147名

◆活動場所:学生会館、全国各地(主に関東近郊)

◆Webサイト:https://geowaseda1950.localinfo.jp/

◆Twitter:@geo_waseda

◆Instagram:@geo.waseda

取材・文・写真:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

教育学部 4年 長谷川 拓海(はせがわ・たくみ)

政治経済学部 4年 山本 皓大(やまもと・ひろと)

【次回フォーカス予告】12月5日(月)公開「就活特集」