眼前の友人の存在は心拍数の減少を引き起こす

親しい間柄の他者の存在は私たちの副交感神経活動を活性化させ、心拍数を下げる

発表のポイント

他者の存在は、私たちの主観的な気持ちを変化させると同時に、心拍数などの生理的な反応を変化させることが知られています。

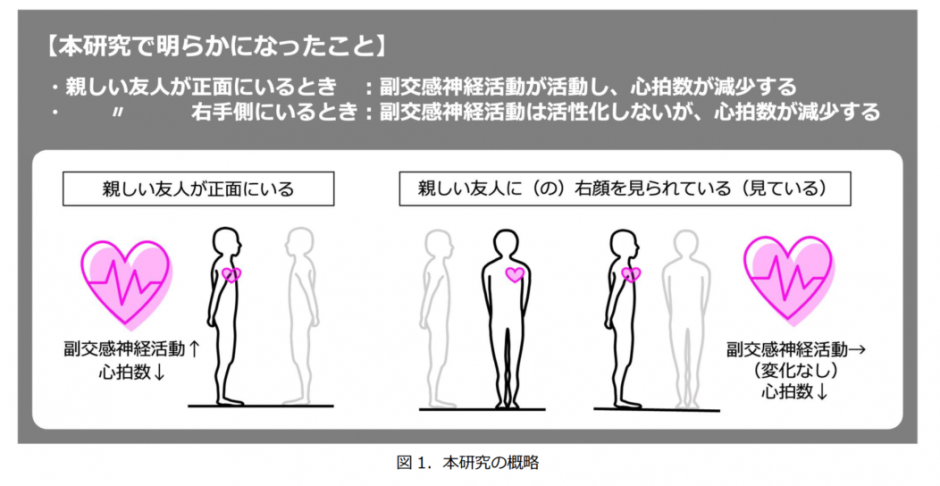

本研究によって、親しい友人が目の前(パーソナルスペース内)にいるとき、副交感神経活動が活性化し心拍数が減少することが明らかとなりました。

本研究の成果は、円滑なコミュニケーション確立のための介入法や臨床的な示唆という観点から、発達科学や社会科学、精神病理学等の関連領域への貢献が期待されます。

親しい人が近くにいるとき、私たちの身体にはどのような反応が起こるのでしょうか?早稲田大学理工学術院総合研究所 向井香瑛(むかいかえ)次席研究員、同大理工学術院 渡邊克巳(わたなべかつみ)教授らの研究グループは、親しい間柄にある他者の存在が、私たちの生理的反応にどのような影響を与えるかを調べました。友人ペアをさまざまな位置で配置したときの心電図データを記録したところ、正面に友人が存在するとき、副交感神経※1の活動が活性化することで、心拍数が減少することが明らかになりました。また右手側に友人が存在するとき、副交感神経活動の活性化はみられませんでしたが、正面にいる時と同様に心拍数が減少することも分かりました。

本研究成果は、Springer Nature社発行の『Scientific Reports』に2024年2月21日(水)(現地時間)にオンラインで掲載されました(論文名:Electrocardiographic activity depends on the relative position between intimate persons )。

(1)これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)

私たちは他者とコミュニケーションを取るとき、快適だと感じる空間を維持することが知られています。この空間はパーソナルスペースと呼ばれ、私たちの身体を取り囲むように広がっています。他者がパーソナルスペース内に侵入すると、不快な感情が沸き起こり、他者から逃げようとする反応が観察されることもあります。この空間の大きさは、他者との社会的な関係性(パートナー、友人、知らない人など)やコミュニケーションの目的などから影響を受けることも明らかになっています。パーソナルスペースに関連する研究の多くは、「快適さ」という主観的な気持ちを指標として用いてきました。しかし近年の研究では、他者が身体の周辺にいるとき、気持ちだけでなく客観的な指標である心拍数や皮膚電気活動※2などの生理的な反応も変化することが報告されています。例えば、知らない人がパーソナルスペース内に侵入すると、心拍数の上昇や皮膚電気活動の活性化など、交感神経活動にかかわる生理的な反応の変化がみられることが示されています。

(2)今回の新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、新しく開発した手法

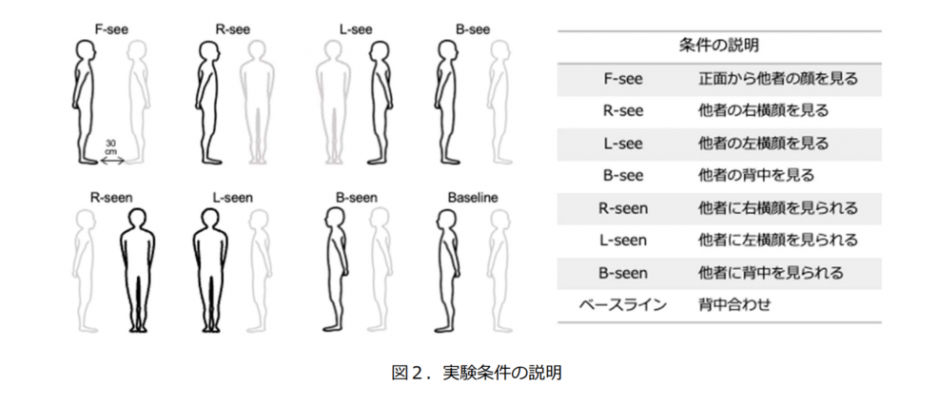

これまでの研究から、知らない人の存在によって交感神経活動にかかわる生理的な反応の変化がみられることが示されていますが、知り合いの場合でも、同じような生理的な反応の変化がみられるのでしょうか?この問いを明らかにするために、本研究は、親しい友人がパーソナルスペース内にいるときに私たちの身体にどのような生理的反応が生じるのかを実験的に検証しました。親しい間柄にある友人同士16組に実験に参加してもらい、さまざまな位置関係で立っているときの心電図データを記録しました(図2)。

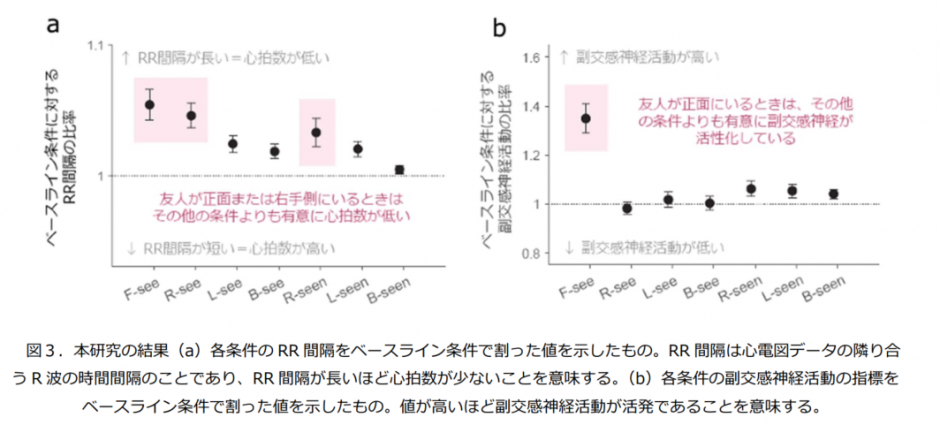

その結果、親しい友人が目の前にいるとき、他の位置関係のときよりも、心拍数が減ることが明らかになりました(図3a)。また、心電図データから自律神経の活動を調べたところ、副交感神経活動の活性化がみられることが分かりました(図3b)。心拍数の減少は、副交感神経活動の活性化によって引き起こされることが知られています。このことから、私たちは、親しい友人の存在が副交感神経活動を活性化させ、その結果、心拍数が減少したと解釈しました。

さらに興味深いことに、副交感神経活動の変化はみられなかったものの、友人が右手側にいるとき(友人の右顔を見ているとき・友人に自分の右顔を見られているとき)も心拍数の減少がみられました。その一方で友人が左手側にいるとき(友人の左顔を見ているとき・友人に自分の左顔を見られているとき)や背後にいるとき(友人の背中をみているとき・友人に自分の背中をみられているとき)は心拍数の変化は観察されませんでした。右手側と左手側で異なる生理反応が生じた背景のひとつには、利き手側と非利き手側のパーソナルスペースの大きさの違いが考えられます。先行研究では、利き手側のパーソナルスペースの方が小さいことが報告されており、この非対称性が生理的反応の違いを生み出した可能性があると考えています。しかし、本研究では左右のパーソナルスペースの形状の違いは検証できていません。今後この可能性を追究していきたいと考えています。

(3)研究の波及効果や社会的影響

私たちは、さまざまな間柄の人に囲まれながら社会生活を送っています。通学・通勤中は見知らぬ人と電車、バスで近くに座り、学校・職場では気心の知れた友人や同僚、少し緊張する先生や上司が近くにいて、家ではホッと安心できる家族との時間を過ごしています。日々接する他者の存在は、さまざまな形で自己に影響を与えます。本研究は、親しい友人が目の前にいると、副交感神経活動に関連する心拍数の変化が引き起こされる可能性を示しました。

本研究の成果は、円滑なコミュニケーション確立のための介入法の提案や臨床的な示唆という観点から、発達科学や社会心理学、精神病理学など対人コミュニケーションと関わる諸研究領域にも重要な知見となることが期待されます。例えば、大人よりも社会的なつながりが少ない子どもでは、他者の存在による影響は大人と異なる可能性があります。発達的な変化を調べることで、発達段階に応じて異なるコミュニケーション法を提案することができるかもしれません。また、対人不安など社会的な困難を抱える人がより生きやすくなるような社会づくりにも貢献できると考えています。

(4)課題、今後の展望

親しい友人が存在するときの生理的反応の変化を調べたい、という目的は達成した一方で、私たちの研究にはまだ検証すべき点が残っています。私たちが他者とコミュニケーションをとるとき、快適だと感じる空間の大きさや形状は、人によって異なることが明らかになっています。つまり、同じ距離に他者がいたとしても、生起する感情や誘発される生理的反応は人によって異なる可能性があるということです。本研究では、全ての友人ペアで同一の距離を用いたため、このような個々人の違いは考慮できていません。今後の研究では、個人差にも目を向け、より一般的な場面にも言及することができるよう、様々な対人コミュニケーション場面での生理的反応の変化を引き続き調べていきたいと考えています。

(5)研究者のコメント

向井:目覚ましいデジタル技術の普及により、私たちは遠隔地にいる他者とも簡単に連絡やコミュケーションを取ることができる時代になりました。本研究は、あえてそのような時代に“オフラインでのやりとりが私たちの身体にどのような変化を生み出すのか?”という問いをリサーチクエスチョンに据え、取り組んできた研究です。今後も引き続き、人同士のオフラインのコミュニケーション場面に着目し、二者や集団内でのやりとりが私たち自身にどのような変化を生じさせているのかを調べていきたいと思います。

(6)用語解説

※1 副交感神経活動

主に休息時やリラックス時にはたらく自律神経活動のこと。心拍数や血圧の減少などが副交感神経の活性化と関連している。一方で、活動時や緊張している時にはたらく自律神経活動は交感神経活動と呼ばれる。副交感神経活動と交感神経活動は互いに相反する役割を担うとされる。

※2 皮膚電気活動

汗腺活動によって生じる皮膚の電気現象のこと。人の心理的な状態を評価するための指標として使われる。

(7)論文情報

雑誌名:Scientific Reports

論文名:Electrocardiographic activity depends on the relative position between intimate persons

執筆者名:*Kae Mukai (Waseda University), Tomoko Isomura (Nagoya University), Ryoji Onagawa (Waseda University), Katsumi Watanabe (Waseda University)

掲載日時:2024年2月21日(水)

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41598-024-54439-5

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-024-54439-5

(8)研究助成

研究費名:ムーンショット型研究開発事業・JPMJMS2012

研究課題名:非接触表面情報からの身体運動を伴う場合の心身状態の推定

研究代表者(所属機関名):渡邊克巳(早稲田大学)

研究費名:科学研究費助成事業(若手研究)・19K20651

研究課題名:他者による自己の身体感覚の変容

研究代表者(所属機関名):磯村朋子(名古屋大学)

研究費名:科学研究費助成事業(研究活動スタート支援)・20K22293

研究課題名:対人協調ダイナミクスに潜む心理的要因:身体的相互作用課題を用いた検証

研究代表者名(所属機関名):向井香瑛(早稲田大学)

研究費名:科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)・21J01257

研究課題名:対人魅力が対人運動協調の「相性」に及ぼす影響とその神経基盤の解明

研究代表者名(所属機関名):向井香瑛(早稲田大学)

研究費名:科学研究費助成事業(基盤研究(A))・22H00090

研究課題名:クロスモーダル型人間拡張技術の知的基盤の構築

研究代表者(所属機関名):渡邊克巳(早稲田大学)

研究費名:科学研究費助成事業(基盤研究(B))・22H03494

研究課題名:心拍リズムに基づく情報サンプリング機構の発達に関する生理心理学的研究

研究代表者名(所属機関名):磯村朋子(名古屋大学)

【キーワード】

パーソナルスペース、友人、生理的反応、心拍数、副交感神経活動