自動車とりわけその心臓部である内燃機関の燃焼・触媒技術は、大切な石油や天然ガスなどのエネルギー資源を社会に使いやすく変換する幅広い技術を含んでおり、エネルギー輸入国の日本を支える極めて重要な技術です。エネルギー変換効率や排出ガス浄化触媒を高める研究は世界的に行われていますが、未解明な現象が多く含まれています。エネルギーを大量に使用する自動車は、国際エネルギー機関(IEA)等の予測によれば、技術が多様に進化しても今後30-50年以上に渡り、その半数以上は動力として内燃機関を使用し、世界の石油エネルギーの約50%を消費しているのが実情です。

海外、特に欧州では産学による水平分業の研究スタイルが浸透し、開発の迅速化に貢献するとともに産学の強い繋がりにより人材育成が効率的に行われています。見かけ上、生産台数や販売台数において、我が国の自動車産業は好調のようにみえますが、その実態は、人材、工数の上限に達し、もはや研究開発体制は限界に達しつつあります。国の支援も極めて少ない中で、個々の技術においては決して劣っていないものの、産業界(企業別)、大学などで個々に研究が行われており、今後想定される技術の更なる高度化に対して、国際競争力の低下が懸念されています。国もこのような実態に対して強い危機意識を持ち始めています。これは、自動車産業が、衰退していったいくつかの産業の二の舞になると、日本の産業力の基盤が大きく揺らぐことが危惧されるからです。

このような状況から、2014年度から欧州等の有力市場で注目されているクリーンディーゼルエンジンを対象に研究開発を推進するための予算が経済産業省から計上されています。国内乗用車メーカー8社は、このエンジン研究開発を実施するために自動車用内燃機関技術研究組合AICEを2014年4月1日に設立し、大学や独立行政法人と共同研究開発に取り組むこととしています。

本学の自動車用エンジンと触媒の研究は、創造理工学部総合機械工学科、先進理工学部応用化学科を起源とし、非常に長い歴史と伝統を有しています。この分野における研究業績と体制については、我が国における大学のなかでも傑出しているとの高い評価を受けています。

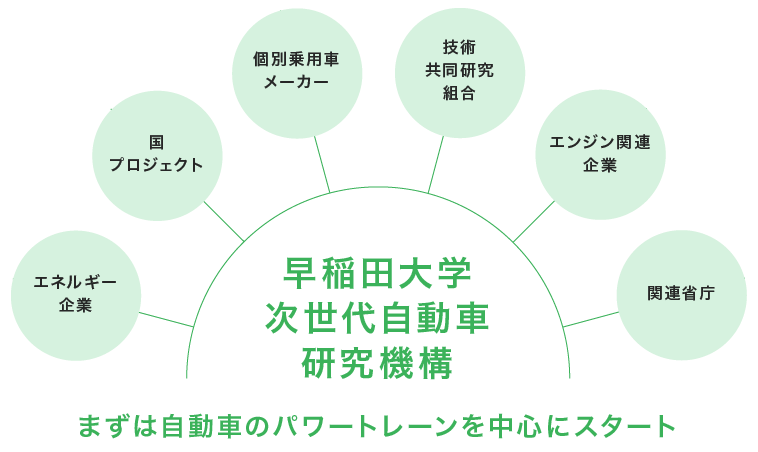

本研究機構は、2014年度経済産業省の「クリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関する研究開発事業」を、AICEを通じて中心的存在として関わっていくことになりました。さらに,内閣府-JSTの戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の「革新的燃焼技術」の損失低減チームにおいて本学次世代自動車研究機構がリーダー大学及びクラスター大学として採択されました。また、SIPにおいては、ディーゼルエンジンチームの急速燃焼グループのクラスター大学としてLES(Large Eddy Simulation)によるディーゼル燃焼の数値流体シミュレーションを実施することで燃料噴射ストラテジーの最適化を行っています。さらに、制御・CAEチームにおいては、国産エンジン数値解析ソフト「HINOCA(火神)」の開発(http://www.jst.go.jp/sip/event/k01_hinoca/index.html)を行っています。2018年度からは、経済産業省「次世代自動車等の開発加速化に係るシミュレーション基盤構築事業」のプロジェクトを行っています。以上の経緯から、最先端内燃機関,触媒の開発の分野において国際競争力を維持、発展させながら、次世代自動車へスムーズに橋渡しをしていく研究拠点を本学に設置することとなりました。