- 研究

- 教員著作物紹介

Faculty Publications

教員著作物紹介

【著作紹介】『沖縄県の政治史―基地と経済をめぐる相克(平良好利・櫻澤誠・小松寛編著)』(文学学術院准教授 小松寛)

本書は47都道府県の政治史を描くシリーズ「戦後日本の地方政治」の第1巻として刊行されました。戦後の沖縄は27年に及ぶ米国統治を経験し、今日でも米軍基地問題などをめぐって中央政府と対立するなど、特異な政治を歩 […]

【著作紹介】『沖縄県の政治史―基地と経済をめぐる相克(平良好利・櫻澤誠・小松寛編著)』(文学学術院准教授 小松寛)

【著作紹介】『世界中の翻訳者に愛される場所』(文学学術院教授 松永美穂)

青土社 初版 刊行日2024/8/25 ページ数188ページ ISBN 978-4-7917-7668-9 これまでドイツ語圏文学の翻訳者として、ドイツでさまざまなサポートを受けてきました。翻訳助成金をいただいたこともあ […]

【著作紹介】『世界中の翻訳者に愛される場所』(文学学術院教授 松永美穂)

【著作紹介】『未来への負債-世代間倫理の哲学(キルステン・マイヤー著、御子柴善之監訳)』(文学学術院教授 御子柴善之)

持続可能性、SDGs、カーボン・ニュートラルなどという言葉が頻繁に語られています。いずれも、私たちの生活における行為選択の基準を、現在世代だけに限ることなく未来世代にまで広げて考えるように要求する言葉です。こうした言葉が […]

【著作紹介】『未来への負債-世代間倫理の哲学(キルステン・マイヤー著、御子柴善之監訳)』(文学学術院教授 御子柴善之)

【著作紹介】『キリスト教から読み解くヨーロッパ史(甚野尚志/踊共二(編著))』(文学学術院教授 甚野尚志)

キリスト教史は、当然のことながら、プロテスタント、カトリック、東方正教の立場から、自身の教会の正統性を護教論的に論じる立場で書かれる書物が多い。ルターはカトリックからみれば「異端」だがプロテスタントからみれば「正統」であ […]

【著作紹介】『キリスト教から読み解くヨーロッパ史(甚野尚志/踊共二(編著))』(文学学術院教授 甚野尚志)

【著作紹介】『自己決定の落とし穴』(文学学術院教授 石田光規)

自分で決められる環境というのは、私たちにとって望ましい環境と考えがちです。その一方で、「自分で決めてください」と言われると緊張してしまう、という人も少なくないでしょう。本書は自己決定に焦点を当てて、自己決定を推進する社会 […]

【著作紹介】『自己決定の落とし穴』(文学学術院教授 石田光規)

【著作紹介】『カント 実践理性批判』(文学学術院教授 御子柴善之)

この本は、一種の学習参考書です。こう書くと、すでに受験を終えた学部生の方々には、もはや必要のないものと思われるかもしれません。しかし、東西の古典の状況を見比べたとき、そうでもないことを分かってもらえると思います。文学学術 […]

【著作紹介】『カント 実践理性批判』(文学学術院教授 御子柴善之)

【著作紹介】『非認知能力の発達:生涯にわたる変化と影響』(文学学術院教授 小塩真司)

「非認知能力」という言い回しも,一種,流行のようになっています。この言葉は,心理学を専門とする研究者からすると,大きな違和感を抱く言葉でもあるのです。なぜなら,心理学で【認知能力】といえば,人間が知覚・理解・記憶・思考・ […]

【著作紹介】『非認知能力の発達:生涯にわたる変化と影響』(文学学術院教授 小塩真司)

【著作紹介】『性格診断ブームを問う—心理学からの警鐘』(文学学術院教授 小塩真司)

近年,インターネット上の性格診断が話題を呼んでいます。広く「MBTI診断」などと呼ばれることがありますが,実際には「MBTI」ではありません。 大学生をはじめとして,多くの人々はこの性格診断を「MBTI」と呼んでいます。 […]

【著作紹介】『性格診断ブームを問う—心理学からの警鐘』(文学学術院教授 小塩真司)

【著作紹介】『古代中国の裏社会:伝説の任俠と路地裏の物語』(文学学術院教授 柿沼陽平)

約束事を重んじ、身命を賭して他人の窮状を救う一方で、殺人や強盗のほか、ニセガネ作りなどの犯罪行為にも手を染める任俠。『史記』游俠列伝で数多くの人物が取り上げられるなかで、その筆頭に挙げられるなど、司馬遷の評価が最も高い、 […]

【著作紹介】『古代中国の裏社会:伝説の任俠と路地裏の物語』(文学学術院教授 柿沼陽平)

【著作紹介】『共分散構造分析―生成AIとの協働による問題解決編』(文学学術院教授 豊田秀樹)

編者等が開発した、全く新しいオリジナルの共分散構造モデルを新商品開発の文脈で、生成AI とコラボレーションしながら教程を展開します。新商品開発に代表される問題解決場面では、収束的思考と拡散的思考の両方が必要されますが、こ […]

【著作紹介】『共分散構造分析―生成AIとの協働による問題解決編』(文学学術院教授 豊田秀樹)

【著作紹介】『人工知能入門―初歩からGPT/画像生成AIまで』(文学学術院教授 豊田秀樹)

人工知能に関してまったく知識のない初心者の方を読者対象に、やさしい記述で人工知能を解説します。日常生活でなじみ深い応用例の紹介を通じて、実用的な意味での人工知能の実践的知識と技能を解説します。RNN, CNN, atte […]

【著作紹介】『人工知能入門―初歩からGPT/画像生成AIまで』(文学学術院教授 豊田秀樹)

【著作紹介】『つなわたりの倫理学―相対主義と普遍主義を超えて』(文学学術院教授 村松聡)

この本は、徳倫理学について書いたものです。徳倫理学というと、皆さんにはあまりなじみがないと思いますが、倫理学の中でもアリストテレス以来古くから提唱されてきたもので、それだけに私たちがもつ倫理学のイメージとは大分異なってい […]

【著作紹介】『つなわたりの倫理学―相対主義と普遍主義を超えて』(文学学術院教授 村松聡)

【著作紹介】『一冊でわかるエジプト史』(文学学術院講師 山崎世理愛、教授 五十嵐大介)

本書は、古代から現在までのエジプトの歴史を一冊にまとめたものです。エジプトと聞くとピラミッドやツタンカーメン王などを思い浮かべる人が多く、実際に古代エジプトに関する書籍はたくさん出版されています。一方で、古代から現在にい […]

【著作紹介】『一冊でわかるエジプト史』(文学学術院講師 山崎世理愛、教授 五十嵐大介)

【著作紹介】『唐代都城中枢部の考古学的研究』(文学学術院教授 城倉正祥)

内容(出版社HPより) 本書では、唐王朝(618-907)が造営した都城を「唐代都城」と定義し、その歴史的意義を考古学的に追及することを目的とした。唐王朝が造営した長安城(京師)・洛陽城(陪京)は、同時代の東アジア諸国に […]

【著作紹介】『唐代都城中枢部の考古学的研究』(文学学術院教授 城倉正祥)

【著作紹介】『「ロシア精神」の形成と現代―領域横断の試み』(文学学術院教授 三浦清美)

本書は、日本に隣接する大国であるロシアの精神性を深く知ることが、このような混迷の時代だからこそ必要であるという認識のもとに、宗教学者の井上まどかさん(清泉女子大学文学部准教授/宗教学宗教史学、近現代ロシア宗教史)、民俗学 […]

【著作紹介】『「ロシア精神」の形成と現代―領域横断の試み』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門』(文学学術院教授 箕曲在弘)

「文化人類学」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか? 何のイメージもないという人もいれば、「あぁ、アフリカの狩猟民とか研究するやつね」と思う人、「未開人の儀礼とか贈与とか、そういう話でしょ」と思う人など、さまざまでしょ […]

【著作紹介】『自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門』(文学学術院教授 箕曲在弘)

【著作紹介】『台湾炭鉱の職場史:鉱工が語るもう一つの台湾』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、講師 清水拓)

台湾北部の猴硐(ホウトン)という谷あいの町に、かつて瑞三炭鉱という台湾最大の出炭量を誇った炭鉱が存在した。この炭鉱が本書の舞台である。瑞三炭鉱は1990年に閉山し、鉱工(炭鉱労働者)たちは職を求め離散したが、定年退職後に […]

【著作紹介】『台湾炭鉱の職場史:鉱工が語るもう一つの台湾』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、講師 清水拓)

【著作紹介】『芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、西城戸誠)

本書は、北海道芦別市にある空知炭田に位置し、北海道内で最後まで残った三井芦別炭鉱に対象にした地域史である。芦別市制施行(1953年)からビルド鉱としての苦闘の過程、1992年の閉山とその後の芦別の産業・社会構造の変容につ […]

【著作紹介】『芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、西城戸誠)

【著作紹介】『安部公房 消しゴムで書く』(文学学術院教授 鳥羽耕史)

1924年に生まれた安部公房は、生誕100年になり、再び注目されている。初期作品を集めた『(霊媒の話より)題未定』、フロッピーディスクの遺稿として残された『飛ぶ男』、やはりフロッピーディスクに残された『死に急ぐ鯨たち・も […]

【著作紹介】『安部公房 消しゴムで書く』(文学学術院教授 鳥羽耕史)

【著作紹介】『慣れろ、おちょくれ、踏み外せ──性と身体をめぐるクィアな対話』(文学学術院教授 森山至貴)

「クィア」という言葉は、セクシュアルマイノリティの社会運動や、そこから生まれたクィア・スタディーズという学問の中で、さまざまな含意をもって使われる言葉です。この言葉に込められた複雑で力強いスピリットを対談形式でわかりやす […]

【著作紹介】『慣れろ、おちょくれ、踏み外せ──性と身体をめぐるクィアな対話』(文学学術院教授 森山至貴)

【著作紹介】『太極殿・含元殿・明堂と大極殿-唐代都城中枢部の展開とその意義-』(文学学術院教授 城倉正祥)

早稲田大学リポジトリ・全国遺跡報告総覧でオールカラーPDFを公開中 http://hdl.handle.net/2065/0002000958 https://sitereports.nabunken.go.jp/138 […]

【著作紹介】『太極殿・含元殿・明堂と大極殿-唐代都城中枢部の展開とその意義-』(文学学術院教授 城倉正祥)

【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(二)-モスクワ確立期編』(文学学術院教授 三浦清美)

モスクワ大公国の光と影-絶望と呪いのパトスとのせめぎ合い 本書は、モスクワ大公国の確立期、15世紀初めから16世紀中葉にかけて書かれた8つの作品、『悪魔に乗って旅した、ノヴゴロドのイオアンについての物語』、『ローマ人アン […]

【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(二)-モスクワ確立期編』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『どうすればエネルギー転換はうまくいくのか(丸山 康司、西城戸 誠 編)』(文学学術院教授 西城戸誠)

気候変動問題に対する適応策として、再生可能エネルギーの導入は不可欠となっており、現在は大量動員の時代を迎えている。しかしながら、一部の地域では再生可能エネルギーの開発に対する住民の反対運動が生じたり、事業計画の賛否におっ […]

【著作紹介】『どうすればエネルギー転換はうまくいくのか(丸山 康司、西城戸 誠 編)』(文学学術院教授 西城戸誠)

【著作紹介】『郵便局(チャールズ・ブコウスキー 著、 都甲幸治 訳)』ブコウスキーの剥き出しの言葉(文学学術院教授 都甲幸治)

チャールズ・ブコウスキーの自伝的小説『勝手に生きろ!』(河出文庫)では、大学を中退した主人公チナスキーがグレイハウンドバスに乗って全米を巡りながら、賃金の安い仕事に就き、飲んだくれ、時に女性と出会うも上司と喧嘩して辞め、 […]

【著作紹介】『郵便局(チャールズ・ブコウスキー 著、 都甲幸治 訳)』ブコウスキーの剥き出しの言葉(文学学術院教授 都甲幸治)

【著作紹介】『ヴェーバー後、百年 ―社会理論の航跡 ウィーン、東京、ニューヨーク、コンスタンツ』(文学学術院教授 森元孝)

マクス・ヴェーバーは、1905年『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、その最終部分で、次のような予言をしている。「こうした文化発展の〈最後の人たち〉にとって、次の言葉が真理となる。〈精神なき専門人、心情なき享楽 […]

【著作紹介】『ヴェーバー後、百年 ―社会理論の航跡 ウィーン、東京、ニューヨーク、コンスタンツ』(文学学術院教授 森元孝)

【著作紹介】『道徳形而上学の基礎づけ(イマヌエル・カント著、御子柴善之訳)』(文学学術院教授 御子柴善之)

本書は、カントが1784年までに完成させ翌年に刊行した、彼の最初の倫理学的書物の全訳です。併せて、同年に彼が執筆した有名な論文「啓蒙とはなにか」の訳文も掲載しています。いずれもまったく新たに訳出したものです。 この翻訳の […]

【著作紹介】『道徳形而上学の基礎づけ(イマヌエル・カント著、御子柴善之訳)』(文学学術院教授 御子柴善之)

【著作紹介】『横山光輝で読む「項羽と劉邦」』(文学学術院教授 渡邉義浩)

横山光輝の『項羽と劉邦』を楽しみながら、秦の始皇帝の中国統一から高祖劉邦の漢帝国までを楽しく案内する。横山光輝「項羽と劉邦」は、司馬遼太郎や長与善郎の同名の「項羽と劉邦」とはまったく違い、江戸時代に刊行された『通俗漢楚軍 […]

【著作紹介】『横山光輝で読む「項羽と劉邦」』(文学学術院教授 渡邉義浩)

【著作紹介】『戦後表現』(文学学術院教授 坪井秀人)

本書は1945年8月の日本の敗戦から21世紀、東日本大震災以後のいわゆる〈ポスト3.11〉の現代までの長期間におよぶ時代の文学とその関連領域を対象に、その〈表現〉がそれぞれの同時代とどのように応答し、どのような課題を今日 […]

【著作紹介】『戦後表現』(文学学術院教授 坪井秀人)

【著作紹介】『科学で読みとく縄文社会』(文学学術院教授 高橋龍三郎編)

日本学術振興会の科学研究費助成事業(科研費)課題の成果報告。縄文社会の大変動を、古人骨のゲノム解析、同位体分析、古病理学や考古学から検証し、縄文時代の親族構造、婚姻制度や集落構造などの変動を明らかにする。中期環状集落の解 […]

【著作紹介】『科学で読みとく縄文社会』(文学学術院教授 高橋龍三郎編)

【著作紹介】『増補カラー版 九相図をよむ 朽ちてゆく死体の美術史』(文学学術院教授 山本聡美)

この本は、2015年4月に角川選書の一冊として刊行したものに補遺を付し、カラー版として文庫化したものです。九相図とは、死体の変化を九段階に分けて観想することによって自他の肉体への執着を滅却する、九相観という仏教の修行に由 […]

【著作紹介】『増補カラー版 九相図をよむ 朽ちてゆく死体の美術史』(文学学術院教授 山本聡美)

【著作紹介】『「おとなの女」の自己教育思想―国立市公民館女性問題学習・保育室活動を中心に』(文学学術院教授 村田晶子)

東京の郊外の国立市(くにたちし)公民館において1965年に、日本で初めて託児を伴って性差別を克服する主体の形成に取り組む講座が開設された。以来50年以上継続する学習活動の軌跡を、一次資料をもとに跡づけるとともに、そこで女 […]

【著作紹介】『「おとなの女」の自己教育思想―国立市公民館女性問題学習・保育室活動を中心に』(文学学術院教授 村田晶子)

【著作紹介】『ジェンダーのとびらを開こう 自分らしく生きるために』(文学学術院教授 村田晶子)

地方の高校生3人とW大学に通う学生2人がジェンダーやセクシュアリティについて語り合い、学び合うという設定で物語が進む。統計資料や専門的な読み物も随所に入れることでジェンダー論の学術的なレベルを保ちつつ、自分の性別に違和感 […]

【著作紹介】『ジェンダーのとびらを開こう 自分らしく生きるために』(文学学術院教授 村田晶子)

【著作紹介】『ナチ・ドイツ 最後の8日間(フォルカー・ウルリヒ著、松永美穂訳)』(文学学術院教授 松永美穂)

本書の著者フォルカー・ウルリヒは、ドイツの歴史家・ジャーナリストであり、リベラルで知的な週刊新聞Die Zeitで政治関連の書籍を紹介する仕事もしていました。現代史が専門分野であり、ヒトラーの伝記や、ドイツ帝国の勃興と没 […]

【著作紹介】『ナチ・ドイツ 最後の8日間(フォルカー・ウルリヒ著、松永美穂訳)』(文学学術院教授 松永美穂)

【著作紹介】『火星人にさよなら ―異星人表象のアルケオロジー―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)

<19世紀における異星人とは> 私たちが今想像するような、地球を侵略する恐ろしい宇宙人のイメージは、19世紀の終わりくらいに生まれたとされています。それ以前の欧米で抱かれていた宇宙人観は、キリスト教に強く規定された、今か […]

【著作紹介】『火星人にさよなら ―異星人表象のアルケオロジー―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)

【著作紹介】『マンガメディア文化論 ―フレームを越えて生きる方法―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)

この10年ほど、早稲田大学戸山キャンパスでマンガに関する連続ワークショップを開催し、それをもとに論文集を作るという作業を、中田健太郎さん(静岡文化芸術大学)と二人で続けてきました。これはその3冊目にあたり、シリーズの完結 […]

【著作紹介】『マンガメディア文化論 ―フレームを越えて生きる方法―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)

【著作紹介】『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(文学学術院教授 チェン・ドミニク)

多言語環境で生まれ育ち、哲学、デザイン、アート、情報学を学び、デジタル・テクノロジーを用いたコミュニケーションの研究を行う筆者が、娘の誕生をきっかけにあらためて「コミュニケーションとはなにか」という問いに向き合って書いた […]

【著作紹介】『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(文学学術院教授 チェン・ドミニク)

【著作紹介】『格差と分断/排除の諸相を読む』(文学学術院教授 田辺俊介・石田光規)

現代社会における「格差」を把握する 本書は日本社会に蔓延する格差および分断/排除に焦点を当て、各種データ分析に基づき実証的に論じた一冊である。その際「格差に関わる社会的属性」(第1部)、「格差が人々の行動・意識に与える影 […]

【著作紹介】『格差と分断/排除の諸相を読む』(文学学術院教授 田辺俊介・石田光規)

【著作紹介】『Genealogy and Status: Hereditary Office-Holding and Kinship in North China under Mongol Rule』(文学学術院教授 飯山知保)

歴史上、「中国」は繰り返し繰り返し、何回も征服されましたが、征服は動乱だけでなく、劇的な文化変容も引き起こし、新しい「中国」社会・文化の出現の契機ともなりました。 この本は、歴史上最も大規模な「中国征服」のひとつである、 […]

【著作紹介】『Genealogy and Status: Hereditary Office-Holding and Kinship in North China under Mongol Rule』(文学学術院教授 飯山知保)

【著作紹介】『統計学入門Ⅰ ―生成量による実感に即したデータ分析―』(文学学術院教授 豊田秀樹)

本書は文科系の大学生が読むことのできる統計学の入門書です。微分と積分を使っていません。必要とする数学的予備知識は高校数学 I です。本書で扱うテーマは、1変数/2群の差/1要因/2要因/比率/分割表の分析です。統計学の入 […]

【著作紹介】『統計学入門Ⅰ ―生成量による実感に即したデータ分析―』(文学学術院教授 豊田秀樹)

【著作紹介】『統計学入門 II ―尤度によるデータ生成過程の表現―』(文学学術院教授 豊田秀樹)

本書は、拙著「統計学入門 第 I 巻 朝倉書店 2022」の続編です。近年、統計分析を利用した論文の成果が再現されないとの報告が相次いでいます。これは再現性問題と呼ばれています。再現性問題の主たる原因の1つは、有意性検定 […]

【著作紹介】『統計学入門 II ―尤度によるデータ生成過程の表現―』(文学学術院教授 豊田秀樹)

【著作紹介】『「友だち」から自由になる』(文学学術院教授 石田光規)

本書は友だち作りの指南書ではない。私たちは「友だち」をどうとらえ、また、「友だち」という存在とどうつきあってゆけばよいのか考察した書籍である。 ふだん、ゼミなどで学生と接していると、「友だちと接していると疲れてしまう」「 […]

【著作紹介】『「友だち」から自由になる』(文学学術院教授 石田光規)

【著作紹介】『「人それぞれ」がさみしい』(文学学術院教授 石田光規)

大学生に限らず、誰かと話していると「人それぞれ」という言葉を頻繁に耳にする。 OL1「私、ずっとシングルでいるつもり」 OL2「ま、人それぞれだからね」 教員「今日は、スマホの使用を制限するべきかどうかについて議論してく […]

【著作紹介】『「人それぞれ」がさみしい』(文学学術院教授 石田光規)

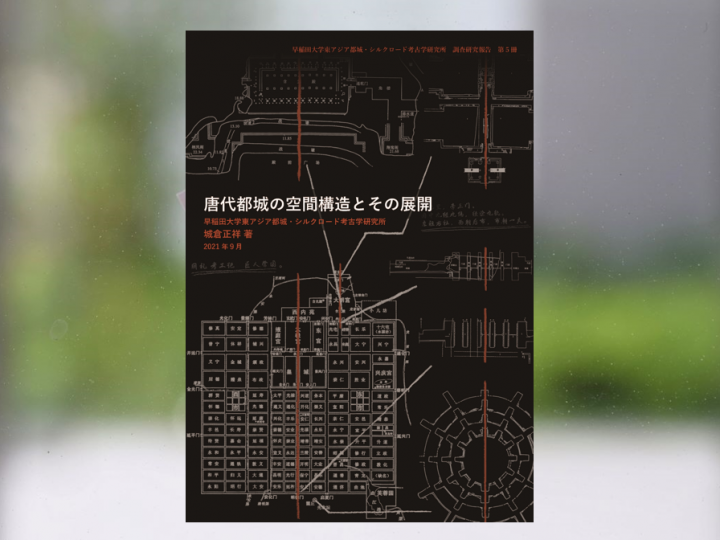

【著作紹介】『唐代都城の空間構造とその展開』(文学学術院教授 城倉正祥)

早稲田大学リポジトリでオールカラーPDFを公開中 ※リンク先のリポジトリに接続するまで少々時間がかかります。 本書の構成 早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所から刊行した調査研究報告書です。早稲田大学リポジト […]

【著作紹介】『唐代都城の空間構造とその展開』(文学学術院教授 城倉正祥)

【著作紹介】『パーソナリティのHファクター:自己中心的で,欺瞞的で,貪欲な人たち』(文学学術院教授 小塩真司)

「パーソナリティ」というのは,いわゆる「性格」のことです。100年ほど前から,人間のパーソナリティ特性(ものさしのような測定できる次元)がいくつあるのかという研究が始まりました。その方法は,まず辞書からパーソナリティを表 […]

【著作紹介】『パーソナリティのHファクター:自己中心的で,欺瞞的で,貪欲な人たち』(文学学術院教授 小塩真司)

【著作紹介】『ダブリンからダブリンへ』(文学学術院教授 栩木伸明)

過去四半世紀に書きためた紀行文やエッセイや書評・映画評などを集めて、この本をこしらえた。『ダブリンからダブリンへ』という書名には〈時間的な移動、つまりは歴史的観察〉と〈空間的な移動、ようするに旅〉というふたつの意味を込め […]

【著作紹介】『ダブリンからダブリンへ』(文学学術院教授 栩木伸明)

【著作紹介】100年前の文学を通して現代を考える(文学学術院教授 十重田裕一)

21世紀に入ってから、100年前の文学と現代を考える研究を継続し、一昨年から今年にかけて、『横光利一と近代メディア 震災から占領まで』(岩波書店、2021年9月)と『川端康成 孤独を駆ける』(岩波新書、2023年2月)を […]

【著作紹介】100年前の文学を通して現代を考える(文学学術院教授 十重田裕一)

【著作紹介】『10 代から知っておきたい 女性を閉じこめる「ずるい言葉」』(文学学術院准教授 森山至貴)

女性の自由を阻む「ずるい」言葉のからくりを分析する 相手を自分の思いどおりに動かそうとしたり、的はずれな善意でかえって相手を傷つけたりする発言の数々を分析した前著『10代から知っておきたい あなたを閉じこめる「ずるい言葉 […]

【著作紹介】『10 代から知っておきたい 女性を閉じこめる「ずるい言葉」』(文学学術院准教授 森山至貴)

【著作紹介】『超越性〉と〈生〉との接続 近現代ロシア思想史の批判的再構築に向けて』(文学学術院教授 貝澤哉)

本書は、18世紀から20世紀初期の近現代ロシア思想史を、「〈超越性〉と〈生〉との接続」という視点から再構築することをめざす共同研究の成果です。 普遍的・絶対的な「超越性」と、具体的でフィジカルかつ歴史的な「生」の個別特殊 […]

【著作紹介】『超越性〉と〈生〉との接続 近現代ロシア思想史の批判的再構築に向けて』(文学学術院教授 貝澤哉)

【著作紹介】『いま、映画をつくるということ 日本映画の担い手たちとの21の対話』(文学学術院教授 岡室美奈子、長谷正人、藤井仁子)

理工学術院教授の是枝裕和監督を中心に開講されている「マスターズ・オブ・シネマ」は、担当教員と現役の映像の作り手たちとのあいだで、さまざまな映像作品の実制作をめぐる対話が紡がれる、15年を超える歴史を有する講義です。 実作 […]

【著作紹介】『いま、映画をつくるということ 日本映画の担い手たちとの21の対話』(文学学術院教授 岡室美奈子、長谷正人、藤井仁子)

【著作紹介】『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』(文学学術院教授 三浦清美)

ロシア・ウクライナ戦争の歴史的背景を解説する本 2022年2月24日、ロシア政府と軍はウクライナに傀儡政権を樹立する目論見で戦争をはじめ、これに対してウクライナが徹底抗戦して、2023年3月現在、戦況は膠着しています。 […]

【著作紹介】『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『王のいる共和政―ジャコバン再考―』(文学学術院教授 中澤達哉)

「フランス共和国皇帝ナポレオン」。この語のもつ響きに違和感を抱く人は少なくないでしょう。この違和感は現代に生きる私たちに深刻な問いを投げかけています。現代世界が前提としてきた市民革命期の原理は果たして自明のものなのだろう […]

【著作紹介】『王のいる共和政―ジャコバン再考―』(文学学術院教授 中澤達哉)

【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(一)-モスクワ勃興期編』(文学学術院教授 三浦清美)

モスクワ・ロシアの聖者伝-モンゴル襲来の壊滅のなかで 本書は、14世紀中葉から15世紀の第1四半世紀にかけての諸事績を描いた3つの聖者伝、『ラドネジのセルギイ伝』、『ペルミのステファン伝』、『ベロオゼロのキリル伝』を収め […]

【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(一)-モスクワ勃興期編』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(文学学術院教授 三浦清美)

中世ロシアの人々の肉声を伝える作品集 本書は、中世ロシアの思想史の流れを伝える12人の修道士たちの著作を翻訳、紹介したものです。イエス・キリストの真似びのなかで生きた、これらの修道士たちを貫くものは、「テ […]

【著作紹介】『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『物語とトラウマ―クィア・フェミニズム批評の可能性』(文学学術院准教授 岩川ありさ)

文学や文化は生きのびるために必要である わたしは、2022年に、『物語とトラウマ―クィア・フェミニズム批評の可能性』(青土社)という本を刊行しました。博士論文をもとにした本なのですが、10年ほどかけて書くあいだに考えてい […]

【著作紹介】『物語とトラウマ―クィア・フェミニズム批評の可能性』(文学学術院准教授 岩川ありさ)

【著作紹介】『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(文学学術院教授 三浦清美)

『キエフ洞窟修道院聖者列伝』とは何か 11世紀中ごろにキエフに建立された洞窟修道院の修道士たちの物語を集めたものが『キエフ洞窟修道院聖者列伝』です。 この作品集は、12世紀末から13世紀はじめに、キエフ洞窟修道院出身でウ […]

【著作紹介】『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『ロシア文学とセクシュアリティ――二十世紀初頭の女性向け大衆小説を読む』(文学学術院助教 安野直)

「ロシア文学」と聞いて、どんな作家を思い浮かべるでしょうか? おそらく、ドストエフスキーやトルストイ、チェーホフといった名前を多くの方は挙げるのではないでしょうか。また、最近の作家でいえば、ロシア語で執筆を […]

【著作紹介】『ロシア文学とセクシュアリティ――二十世紀初頭の女性向け大衆小説を読む』(文学学術院助教 安野直)

【著作紹介】『White Power and Neoliberal American Culture』(文学学術院教授 チャン エドワード ケイ)

〈著作紹介〉 White Power and American Neoliberal Culture analyzes and contextualizes the contemporary white ethnonat […]

【著作紹介】『White Power and Neoliberal American Culture』(文学学術院教授 チャン エドワード ケイ)

【著作紹介】『危機の時代からみた都市 歴史・美術・構想』(文学学術院教授 坂上桂子編)

グローバリゼーションのなかの都市の未来とは? 2020年はじめ、新型コロナウイルスが日本でも流行しはじめましたが、その世界規模での拡大と影響は私たちひとりひとりの生活だけではなく、社会全体の構造をも大きく揺 […]

【著作紹介】『危機の時代からみた都市 歴史・美術・構想』(文学学術院教授 坂上桂子編)