- その他

- 体内時計を活用した生活リズムの実践に関する総合的研究

体内時計を活用した生活リズムの実践に関する総合的研究

- Posted

- Fri, 16 Apr 2004

研究代表者

柴田 重信

SHIBATA Shigenobu

理工学部教授

本プロジェクトの概要と目的

研究プロジェクトは大きく分けて以下の2つに分けることができる。

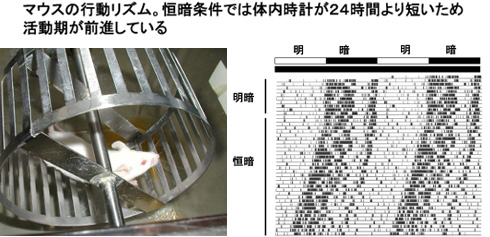

1.動物を用いた研究

時計遺伝子発現が体温や心拍リズムあるいは肝臓の代謝酵素活性のリズム形成にどのような影響を及ぼすかを時計遺伝子のミュータント動物を用いて調べる。時計遺伝子のPer1が働くと蛍光発色するように仕組んだ動物を用い、視交叉上核、肝臓、肺、脂肪組織培養下で、時計遺伝子の働きを可視化する。このマウスを高コレステロール食や高脂肪食による高脂血症・肥満モデル動物や卵白アルブミンによる喘息モデル動物とし、時計遺伝子発現に異常があるか否かについて調べる。時計遺伝子の下流遺伝子の発現変容についても調べる。すなわち生活習慣病状態になると、体内時計機構に異常が起こる可能性を調べる。

食事による体内時計のリセット(体内時計は24時間より長いため24時間周期に合わせることを言う)機構を明らかにする。毎日一定時刻に餌を与えると、動物は餌をもらえる時刻を記憶し、2-3時間前より活動量が増大する予知行動が出現する。しかしその存在場所、食事の何のファクターが引き起こしているのかわからない。食事後の高血糖、インスリン分泌、グレリンなどのペプチド分泌、あるいは食事による体温上昇や交感神経活動上昇などのファクターを明らかにする。さらに、最近、睡眠(特にREM睡眠)や摂食による餌探し行動にかかわっていると指摘されているオレキシンが、給餌性リズム形成にかかわっている可能性を調べる。

体内時計の発達について焦点を当てた研究を展開する。動物実験では体内時計が異常なミュータント母親の母性行動や巣作り行動をビデオ観察したり、正常仔マウスやミュータント仔マウスの行動も観察する。時計が異常な母親が正常な子育てをできるか否か、あるいは正常な母親の時計が異常な仔マウスをどのように育てるかについて調べる。

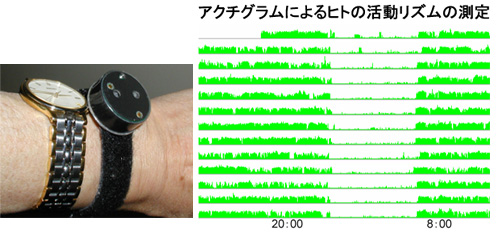

2.人を対象とした研究

ヒトではまず、体内時計リズムの簡易な測定法の開発を手がける。体温、心拍数、血中酸素飽和度、筋電図、腕の活動度(アクチグラフ)をすべて無線により計測を行い、各々のデータからリズム成分を取り出し、リズム計測に最適なアルゴリズムを完成する。体内時計の周期の安定性、ミューテーションによる周期の長短や光による位相の変位などを満たすモデルの確立を行う。本研究成果は現在急速に発展しているシステムバイオロジーで解く問題提起となりうるし、ヒトの体内時計の異常を引き起こす要因分析に役立つ。リズム測定器を母親や子供に装着し、リズムの位相関係、リズム形成の発達について調べる。

毎朝の散歩など定期的な運動が正常なリズム維持に役立つ可能性を動物実験ならびにヒトを対象とした研究で明らかにする。また、リズムのみならず睡眠の質を改善する可能性等にも注目して研究を展開する。体内時計コンピュターシュミレーションモデルの研究では、リズムの周期を伸ばしやすいファクターや夜型、朝型の出やすいファクター等を見出し、具体的な物のレベルに掘り下げる努力を行う。また、ヒトの睡眠・覚醒リズム障害の時計遺伝子のミューテーションの情報を医療現場らから得、モデルで検証してみる。

プロジェクト期間

2004年4月~2007年3月

- Tags

- 研究活動