【報告】人間科学研究交流会 2024 年5月15日(水)17:00~17:45 第 77 回 人間科学学術院 助教 海老澤圭視【認知症の行動・心理症状へのアプローチに関する研究の国際動向 ――計量書誌学によるネットワークの可視化分析を用いて―― International Trends in Research on Approaches to Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: A Network Visualization Analysis】

- Posted

- Tue, 18 Jun 2024

演題:認知症の行動・心理症状へのアプローチに関する研究の国際動向

――計量書誌学によるネットワークの可視化分析を用いて――

Subject:International Trends in Research on Approaches to Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia――A Network Visualization Analysis――

話題提供者:人間科学学術院 助教 海老澤圭視

概要:認知症は世界的に7大死因の一つに数えられ、全体の6%を占めるに至っている1)。世界の認知症患者数は5,500万人を超え、毎年約1,000万人の新規患者が発生している2)。超高齢社会の日本においては、2017年時点における1,000人当たりの罹患者数がOECD諸国の中で最多の23.3人、2037年には38.4人に増加すると推計されている3)。

認知症患者の増加により、様々な課題が指摘されている。特に、多くの認知症患者が呈するとされる認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;以下「BPSD」)が挙げられる。厚生労働省は2019年に「認知症施策推進大綱」を発表し、医療・ケア・介護サービス・介護者への支援の推進を打ち出している。特に、BPSDの予防やリスク低減に向けた研究の推進が提唱されている。

BPSDとは、「認知症の進行に伴い、認知機能が低下したことによる『中核症状』に加え、環境や周囲の人々との関わり等の影響を受けて、知覚や思考、気分または行動の障害が症状として発現したもの」とされる4)。また、「遺伝的要因や神経生物学的要因に加えて、心理・社会的要因が絡み合って出現する」とされ、具体的には「易刺激性、焦燥・興奮、脱抑制、異常行動、妄想、幻覚、うつ、不安、多幸感、アパシー、夜間行動異常、食行動異常」などが含まれる5)。近年では、薬物療法が飛躍的に進歩しており、将来的には治療可能な疾患となることが期待されるものの、症状の多くは完全な治療法がないため、適切なケアを講じることで進行を遅らせることが提唱されている。そのため、認知症ケア、特にBPSDへのアプローチが現在の認知症研究において重要なテーマとなっている。そこで本報告では、BPSDへのアプローチに関する国際的な研究動向を体系的に明らかにし、我が国における関連研究を促進することを目的に計量書誌学による文献調査を実施した。

計量書誌学は、文献の発表と引用に⾒られるパターンを数学的・統計的に分析する学問である6)。分析対象は先行文献であり、分析に使用する変数には、共著者含め著者やその所属機関、国や地域、タイトル、キーワード、発表年、参考文献の著者やタイトルなどが含まれる。分析手法の一つに共引用分析が用いられ、その応用としてサイエンスマッピングがある。サイエンスマッピングでは、まず共引用関係による共引用度(文献間の関係性)を計算する。そして、その共引用度を用いてクラスタリングを行い、その結果をマッピングする。これにより分析対象とする研究領域全体のネットワークを構造的・可視的に把握することが可能となる。本報告で使用した書誌情報は、Web of Science Core Selectionにある英文文献とし、検索式に基づき抽出された190編の論文を分析対象とした。解析ソフトウェアには、CiteSpace 6.2.R4(Chen Chaomei、2003-2023)を用いた。

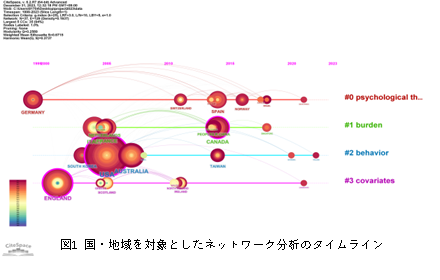

著者、研究・教育機関、国・地域、機関誌、参考文献を対象に分析を行なった。特に国・地域を対象に分析を行なった結果、主に4つのクラスター、つまり対象とする研究全体のネットワークにおいて4つの研究パラダイムないし領域に分かれて研究が発展してきていることが分かる。ネットワーク全体で頻度が上位の国・地域は、2005年前後から発展しているアメリカ(frequency:54、centrality:0.33)、2007年前後からのオーストラリア(frequency:27、centrality:0.06)、2001年前後からのイングランド(frequency:22、centrality:0.32)であった。アメリカは、頻度と中心性ともに比較的高い値を示し、関連の研究領域におけるホットスポットと言うことができる。規模が最も大きい#0のクラスターは、1999年前後から心理療法(psychological therapy)を中心としたドイツの研究にはじまり、スイスやノルウェイ、スペインへと引き継がれ、他のクラスターへも波及していることが分かった。分析結果のタイムラインを図1に示す。

引用文献:

(1)OECD(2023)HEALTH AT A GLANCE.(https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/, 2024.6.10閲覧)

(2)WHO(2023)Dementia.(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia, 2024.6.10閲覧)

(3)OECD(2018)Care Needed: Improving the Lives of People with Dementia. OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.(https://www.oecd.org/els/care-needed-9789264085107-en.htm, 2024.6.10閲覧)

(4)厚生労働省(2019)「認知症施策推進大綱」認知症施策推進関係閣僚会議(https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf,2024.6.10閲覧)

(5)高橋智(2011)認知症のBPSD. 日本老年医学会雑誌, 48(3):195-204.

(6) Virgil Diodato(1994)Dictionary of bibliometrics. New York, Haworth Press.