【報告】人間科学研究交流会 2024 年6月12日(水)17:00~17:45 第 78 回 人間科学学術院 助教 栗原 勇人【 社会的インタラクションを支える神経基盤の探求: 個体間脳オシレーションの同期性に着目して Exploring the neural mechanism of social interaction: the synchrony of inter-brain oscillations】

- Posted

- Wed, 17 Jul 2024

演題:社会的インタラクションを支える神経機序の探求:個体間脳オシレーションの同期性に着目して

Subject:Exploring the Neural Mechanism of Social Interaction: Inter-brain synchrony Oscillations

話題提供者:人間科学学術院 助教 栗原 勇人

概要:

私たち人間は社会で生きていく上で、他者と関わり合うことが必要不可欠である。このような社会的インラクションを支える神経機序として、個体間における脳活動の同期性(Inter-brain Synchrony)が着目されている(Czeszumski et al., 2020)。これまでの社会的インタラクションに関わる神経機序を明らかにする研究では、個人の脳活動のみに着目し、個人の社会性のみに限定されてきた(Schilbach et al., 2013)。しかし、社会的インタラクションは個人だけではなく、自分自身と同様に情報を処理する他者の存在を考慮することで初めて成立する。これを踏まえ、インタラクションする「わたしたち」に関する神経機序を捉える必要性がある。

これを踏まえ、「わたしたち」がインタラクションしているときの複数の脳活動を同時に記録する「ハイパースキャニング(Hyperscanning)」が提唱されている(Czeszumski et al., 2020; Montague et al., 2002)。ハイパースキャニングを用いることで、インタラクションに参与するヒトらの脳活動の同期性を算出することが可能となる。

これまでのハイパースキャニング研究では、行動パフォーマンスが高いほどお互いの脳活動が同期する可能性が示唆されている。例えば、お互いの手の動きを模倣するとお互いの脳波が同期することが観測されている(Dumas et al., 2010)。しかし、お互いの行動パフォーマンスが低いときにお互いの脳波が同期する結果も報告されており(Djalovski et al., 2021)、両者の結果は一見矛盾している。一方、親密なペア同士でインタラクションする場合、そうでないペアよりお互いの脳活動が同期する可能性が示唆されている。例えば、自然な会話をする場面における男女の恋人ペアの方が、初対面ペアよりお互いの脳波が同期することが観測されている(Kinreich et al., 2017)。しかし、お互いの会話に対して共感する課題において、初対面ペアの方が恋人ペアよりお互いの脳波が同期することも観測さえており(Djalovski et al., 2021)、両者の研究結果に矛盾が生じている。このように、インタラクションにおける個体間脳同期に関する一貫した知見は未だ確立されていない。

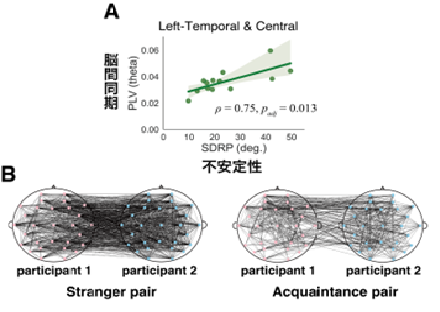

上記の問題を踏まえ、発表者は、逆位相(交互)タッピング課題を2人で行っているときの両者の脳波を同時計測し、対人協調の安定性(Kurihara et al., 2022)(研究1)と脳波同期、および対人関係と脳波同期(Kurihara et al., 2024)(研究2)との関連性について検討を行ってきた。逆位相タッピングは、slow条件(課題テンポが2Hz)、fast条件(課題テンポが4Hz)、free条件(課題テンポなし)の3つのインタラクティブな条件とpseudo条件(2Hzのメトロノーム音に合わせる)のベースライン条件を行った。一般的に、テンポが速いほどタッピングが不安定になりやすい(Schmidt et al., 1990)ため、異なるテンポ条件を設けること協調の安定性のコントロールを行った。研究1では、13ペアを対象に、タッピングの相対位相(relative phase)のばらつき(不安定性)と個体間の脳波同期との相関関係に着目した。その結果、タッピングの相対位相のばらつきが大きい(不安定である)ほどお互いの脳波が同期することが明らかになった(図1A)。不安定な協調であるほど、安定な協調になるようにお互いの行動に、お互いの行動により注意を向け、相手の行動を予測しながら協調する。このような相互予測が脳間同期を導いた可能性が考えられる。一方、研究2では、初対面ペア11組と知り合いペア10組を対象に、逆位相タッピング課題を行なっているときの脳内・脳間の神経ネットワークのトポロジーの違いを、グラフ理論を用いて両群で比較した。その結果、初対面ペアの方が知り合いペアよりお互いの脳波が密に機能的な結合をしていたことが明らかになった。初対面同士の方が知り合い同士よりお互い気を配りながら協調する傾向にある。このような社会的エンゲージメントが高い状況時にお互いの脳活動が同期する可能性が考えられる。

研究1と研究2の結果を統合すると、インタラクションのパフォーマンスやペア間の親密度が高いからお互いの脳活動が同期するのではなく、お互いの行動の予測度合いが脳間同期に関与する可能性が考えられる。実際、Hamiltonはこのような枠組みを「相互予測理論(Mutual prediction)」と名付け提唱している(Hamilton, 2021)。今後は、この理論を支持するか検証するために、インタラクションに参与するヒトらの脳を同時に電気刺激する(Novembre and Iannetti, 2021)ことで、脳間同期がインタラクション(行動)を因果的に促進する神経機序かどうか検討する。

図 1 (A) 研究1の結果。タッピングの不安定性と脳間同期との相関関係を示す。(B)研究2の結果。初対面ペアと知り合いペアとの脳内・脳間ネットワークを示す。

引用文献:

Czeszumski A, Eustergerling S, Lang A, et al. (2020) Hyperscanning: A Valid Method to Study Neural Inter-brain Underpinnings of Social Interaction. Frontiers in human neuroscience 14: 39.

Djalovski A, Dumas G, Kinreich S, et al. (2021) Human attachments shape interbrain synchrony toward efficient performance of social goals. NeuroImage 226: 117600.

Dumas G, Nadel J, Soussignan R, et al. (2010) Inter-brain synchronization during social interaction. PloS one 5(8): e12166.

Hamilton AF de C (2021) Hyperscanning: Beyond the Hype. Neuron 109(3): 404–407.

Kinreich S, Djalovski A, Kraus L, et al. (2017) Brain-to-Brain Synchrony during Naturalistic Social Interactions. Scientific reports 7(1): 17060.

Kurihara Y, Takahashi T and Osu R (2022) The relationship between stability of interpersonal coordination and inter-brain EEG synchronization during anti-phase tapping. Scientific reports 12(1): 6164.

Kurihara Y, Takahashi T and Osu R (2024) The topology of interpersonal neural network in weak social ties. Scientific reports 14(1). Nature Publishing Group: 1–14.

Montague PR, Berns GS, Cohen JD, et al. (2002) Hyperscanning: simultaneous fMRI during linked social interactions. NeuroImage 16(4): 1159–1164.

Novembre G and Iannetti GD (2021) Hyperscanning Alone Cannot Prove Causality. Multibrain Stimulation Can. Trends in cognitive sciences 25(2): 96–99.

Schilbach L, Timmermans B, Reddy V, et al. (2013) Toward a second-person neuroscience. The Behavioral and brain sciences 36(4): 393–414.

Schmidt RC, Carello C and Turvey MT (1990) Phase transitions and critical fluctuations in the visual coordination of rhythmic movements between people. Journal of experimental psychology. Human perception and performance 16(2): 227–247.