アーカイブズは単なる「過去資料の保管庫」ではありません。それは、記録を媒介にして、人と人、時間と空間をつなぐ場です。今回、卒業生の方からの写真寄贈をきっかけとして、歴史館寄贈資料を活用した授業が早稲田大学社会科学部で開催されました。

50年ぶりのキャンパス 変わったもの、変わらないもの

1970年代に在学し、50年後の今、卒業以来ひさしぶりに母校を訪れた佐瀬雅行さん。写真コレクション「WASEDA 1974-1977」を寄贈してくださったご本人です。一駅隣の高田馬場駅で降り、早稲田通りを歩くなかで、ラーメン屋が増え古本屋が少なくなったことに気づきます。戸山キャンパスのスロープも、記憶の中ではもっと急だった気がします。

写真の記憶と街の声をたどる

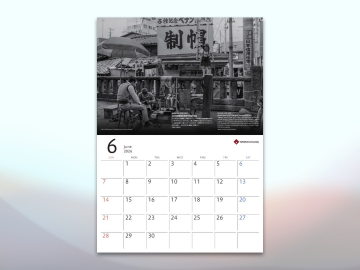

授業前、佐瀬さんは50年前に撮影した写真にうつる「記念ペナント オギワラ」を訪問。店主の荻原恵子さんから、当時の写真に映る「靴磨きのおじさん」の話を伺いました。アーカイブされた記録が、現在の人びとの記憶を呼び起こし、対話の種となる──この瞬間こそ、アーカイブズの意義が生きて立ち現れる瞬間かもしれません。

「記念ペナント オギワラ」にて、荻原恵子さんと。

数十年前の写真と同じ場所・構図で撮影する

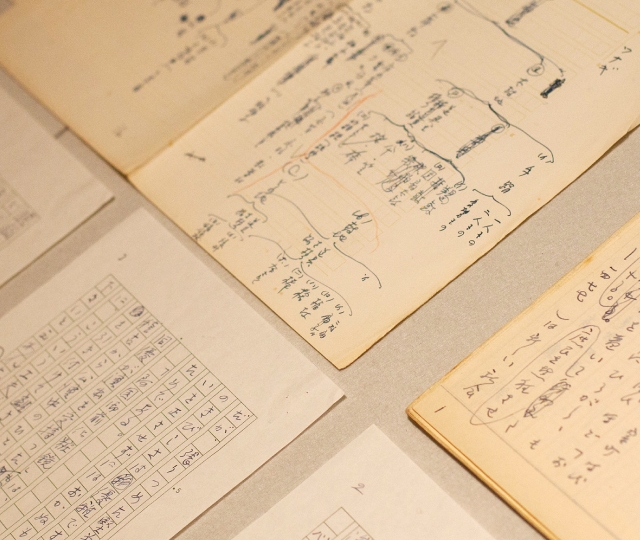

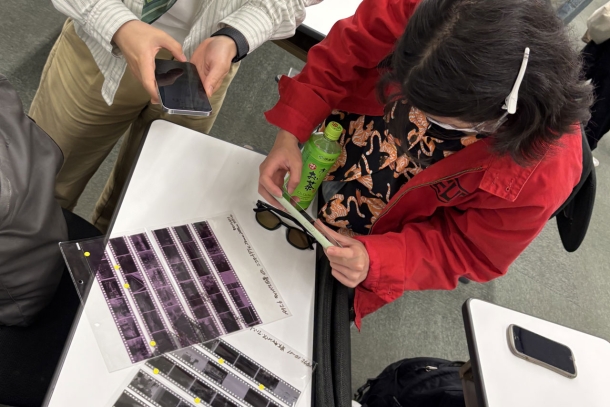

佐瀬さんが登壇する授業は、5月14日に行われた社会科学部「環境表現論I」。佐藤洋一教授と瀬尾夏美講師の進行のもと、佐瀬さんは柔らかな語り口で、カメラに興味をもった高校時代、学内での撮影活動、卒業後の新聞社でのお仕事、取材の苦労、東日本大震災の経験、そして退職後に始めた取材活動などについて学生に紹介しました。50年前にヨドバシカメラで購入したフィルムや印画紙の話、学生に回覧された当時のネガフィルム、そしてご寄贈いただいた写真の撮影にも用いられたフィルムカメラ「Nikon F」と露出計に、学生たちは興味津々のようすです。

露出計を手にする佐瀬さん。撮影するごとに被写体付近の光を測定する。

ネガフィルムをスマホで撮影する学生さん。

前回の授業課題では、佐瀬さんの写真と同じ場所・構図で撮影するというミッションが出されていました。学生たちは実際に歩き、構図を探し、写真と短い体験記を提出しました。アーカイブ資料がフィールドワークの起点となり、都市空間への理解を深める体験へとつながりました。

スマホを見ないで、観察を繰り広げて

学生さんの課題写真(スクリーン右)が、撮影時(同左)の記憶を触発する。

学生たちからの質問に対して、佐瀬さんは具体的なエピソードを交えて丁寧に回答。そのやりとりの終盤、佐瀬さんはこう語りました。

皆さんにはここで1つお願いしたいのは、歩きながらスマホを見ないでください。

やっぱり、せっかく歩くんだったら、周りの情景を絶えず観察して、

あれ、ここ昨日見た時と違ったなとか、

そういう観察を繰り広げてやったほうがいいと思います。

スマホを見るのはうちに帰ってからで十分できますので、

そこで何かあれこれ面白いなと思ったときには、

すかさず写真を撮るということをされると、

それがきっと後になって面白い記録になると思います。

アーカイブ資料は単なる記録ではなく、人と人をつなぐメディアです。佐瀬さんから寄贈された写真とキャプションを手掛かりに、街を歩く、観察する、話を聞く──そのことで、学生さんたちの視野は広がり、記憶と記録が交差する場が生まれます。そこから生まれる対話は、過去と現在、あるいは若者と経験者とを交差させ、豊かな学びの場を育てていきます。

アーカイブズは「いまを見て、いまを聴く」ための感覚、つまり過去の記録を通して、いまこの場所で、風景と向き合う力をも可能にするかもしれません。