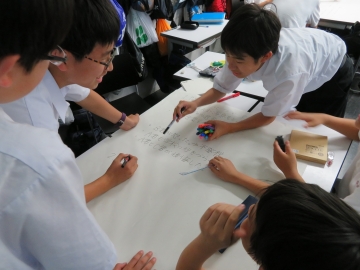

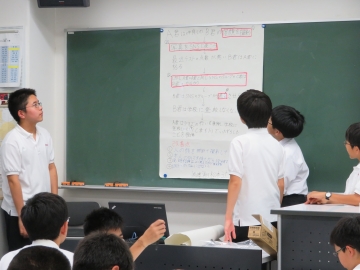

5月31日に慶応義塾大学サイバー防犯ボランティア研究会の学生の皆さんが来校し、1年生はインターネットを使用する上での危険性、マナーについての授業を受けました。各クラスでグループをつくり、インターネットを使う時に起こりうるトラブルを例として、その原因と対策について議論しながら、サイバーセキュリティについて学習しました。

- (以下、生徒からの感想)

- 慶応義塾大学の学生の方から、SNS(LINE)、スマホゲーム、ツイッター等のアプリの問題点についてのお話をお聞きし、改めてインターネット上の問題の恐ろしさを感じました。今回の授業では、グループで3つの問題のうち1つの問題について模造紙に書き、発表する時間があり、それぞれの問題について深く考えることができました。

僕はスマートフォンでLINEをしていますが、友人とのやりとりで不適切な発言をしないように気をつけようと思いました。

また、今回の授業で「無料でアイテムを手に入れることができる」というサイトをクリックしたために架空請求がきたという事例があることを知り、今後そのようなサイトを見つけても利用しないよう気をつけたいと思いました。

これからもインターネットのトラブルに巻き込まれないように、周りの大人と相談し、自分の欲望を制御できるように精神を鍛えていきます。

(1年)藤井(映) - 情報モラルの授業を受けて感じたことは、例として挙げられていた出来事は身近で起こるかもしれないということです。

1つはLINEにおいて、グループを退会させること、他人の写真を無断で上げるということは、身近な友人間でもトラブルになります。はじめは冗談でやっていたとしても、ひと時の感情などで本当に友達であった間柄に深い亀裂が生じるかもしれないので、気をつけなければならないと思いました。

2つ目はスマートフォンやパソコンで特に考えずに開いたサイト・広告に恐ろしい落とし穴があることです。これはサイトを閲覧するときに注意深くなければ、いつ起こってもおかしくないと思いました。

これらのインターネット上のトラブルは、自分の身近でいつ起きてもおかしくないということを受け止めなければならないと思いました。思わぬトラブルの原因になるスマートフォン・パソコンの使い方をもう一度考えて行動に移すことで、この授業で学んだことを活かしていきたいです。

(1年)藤井(道)