早稲田大学の創立は1882(明治15)年。創立者である大隈重信は偉大なる外交家としても知られ、「世界の道は早稲田に通ず」と言われたほど、早稲田の大隈邸には外国要人を含め多くの人々が訪れたといいます。その歴史は受け継がれ、早稲田大学は長い歴史の中で世界各国から偉大な人物たちを招致してきました。2024年の今年、創立142年を記念する本記事では、大学を訪れた来賓6名のエピソードを紹介。大正期~昭和中期を中心に、その軌跡を振り返ります。

INDEX

▼天才物理学者、大隈銅像前に現る

アルベルト・アインシュタイン(1879~1955年)<1922年来校>

▼“三重苦の聖女”が、日本を去る前に残した声とは?

ヘレン・ケラー(1880~1968年)<1937年来校>

▼インド独立の英雄が、『都の西北』をリクエスト

ジャワハルラール・ネルー(1889~1964年)<1957年来校>

▼外交・研究で日米関係構築に貢献した駐日大使

エドウィン・O・ライシャワー(1910~1990年)<1961年来校>

▼大混乱の討論を経て、校歌の大合唱で結ばれた絆

ロバート・F・ケネディ(1925~1968年)<1962年・1964年来校>

▼「地球は青かった」に、多くの学生が大歓声

ユーリイ・ガガーリン(1934~1968年)<1962年来校>

天才物理学者、大隈銅像前に現る

アルベルト・アインシュタイン(1879~1955年)<1922年来校>

1922(大正11)年に早稲田大学を訪れたのが、ドイツ出身の物理学者、アルベルト・アインシュタインです。アインシュタインといえば、光量子説や相対性理論を発表した物理学界の巨人。第2次世界大戦後は核戦争に反対するなど、平和運動でも知られています。

1922(大正11)年に早稲田大学を訪れたのが、ドイツ出身の物理学者、アルベルト・アインシュタインです。アインシュタインといえば、光量子説や相対性理論を発表した物理学界の巨人。第2次世界大戦後は核戦争に反対するなど、平和運動でも知られています。

アインシュタインが来日したのは、ノーベル物理学賞を受賞した1921(大正10)年の翌年でした。当時の日本における相対性理論への注目度は非常に高く、各訪問先では熱狂的な歓迎だったようです。

早稲田大学を訪れたのは、11月29日のこと。大隈銅像のある中央校庭に、稀代の天才を一目見ようと多くの学生が詰めかけました。アインシュタインは聴衆をかき分けながら、やっとの思いで銅像前の壇上に到着。当時の学長・塩沢昌貞が歓迎文を朗読すると、アインシュタインは感謝を述べ、「日本の学界の意外なる進歩を観ると同時に、将来世界の学界に貢献せんことを切望せられた」(※1)そうです。集まった学生たちは校歌『都の西北』を合唱し、感激の気持ちを捧げました。世界的な科学者の多大なる影響力がうかがえます。

貴賓室で塩沢学長が話した本学創立以来の歩みを、アインシュタインは興味を持って聴いたそうだよ。

後の第2代早稲田大学総長となる塩沢昌貞学長(右)と写るアインシュタイン博士夫妻。塩沢学長は、ドイツ留学の経験を生かし、流暢(りゅうちょう)なドイツ語で歓迎した(写真:早稲田大学文化資源データベース)

(※1)『早稲田学報』大正12年1月10日発行第335号から

“三重苦の聖女”が、日本を去る前に残した声とは?

ヘレン・ケラー(1880~1968年)<1937年来校>

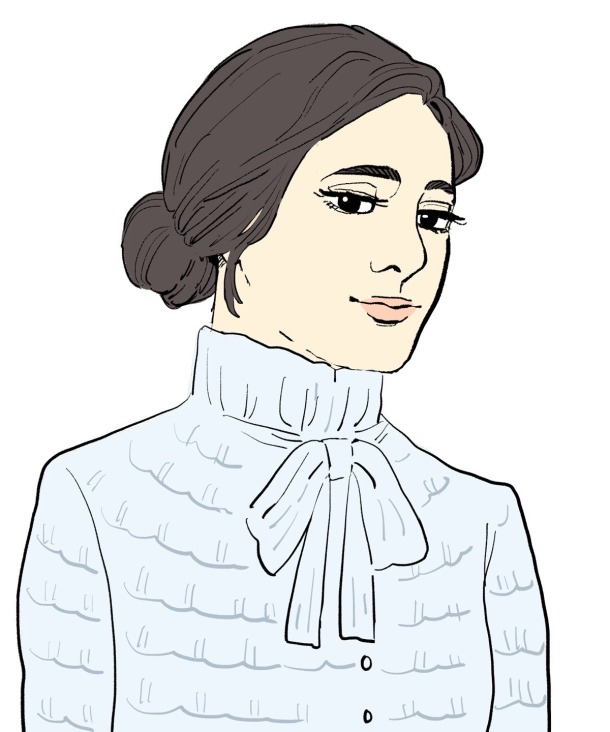

米国の教育家・社会福祉事業家であるヘレン・ケラー。幼くして視力と聴力の障がいを抱えたケラーは、家庭教師アン・サリバンの教育と自らの努力により、障がいを克服。ラドクリフ大学を優等で卒業した後、障がい者の訓練・教育事業に献身しました。

世界各国で講演活動を行ったケラーは、1937(昭和12)年4月29日に早稲田大学へ来校。満場の拍手喝采を浴びながら、大隈講堂の壇上に登ります。そして秘書との手話と通訳を通じ、不自由な口に力を入れ「私の住む世界」という講演を行いました。「半生の暗夜の世界より光明を見いだした苦心談」の後に発せられた、「アイ・アム・ノット・ア・ダム(私はもはや聾唖(ろうあ)ではありません)」という言葉には、会場が熱狂したといわれています(※2)。

「奇跡の声」とも報じられたケラーの声色は今日、限られた音声記録からしか確認できません。しかし近年、早稲田大学演劇映像学連携研究拠点の研究チームの調査により、ケラーの声とされるレコードが発見されました。その内容は、日本を去る直前に、実際に行った講演の一部を抜粋して吹き込んだもの。「さよなら、ありがとう」という日本語で締めくくられています。

残念ながら来校時の写真は残っていないけど、来校当日のケラーは、黒色の質素な洋服姿で、優しいほほ笑みをたたえ、極めてお元気だったと記録されているよ。

ヘレン・ケラーは、1937(昭和12)年、1948(昭和23)年、1955(昭和30)年の3回来日した。写真は2回目の来日時、天皇陛下と会見したときのもの。右がヘレン・ケラー(写真:共同通信)

(※2)『早稲田大学新聞』1937年5月5日から

インド独立の英雄が、『都の西北』をリクエスト

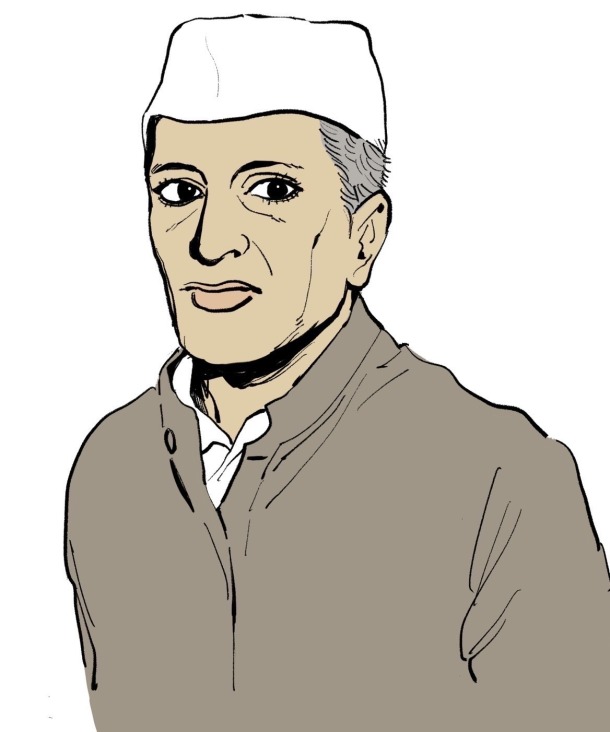

ジャワハルラール・ネルー(1889~1964年)<1957年来校>

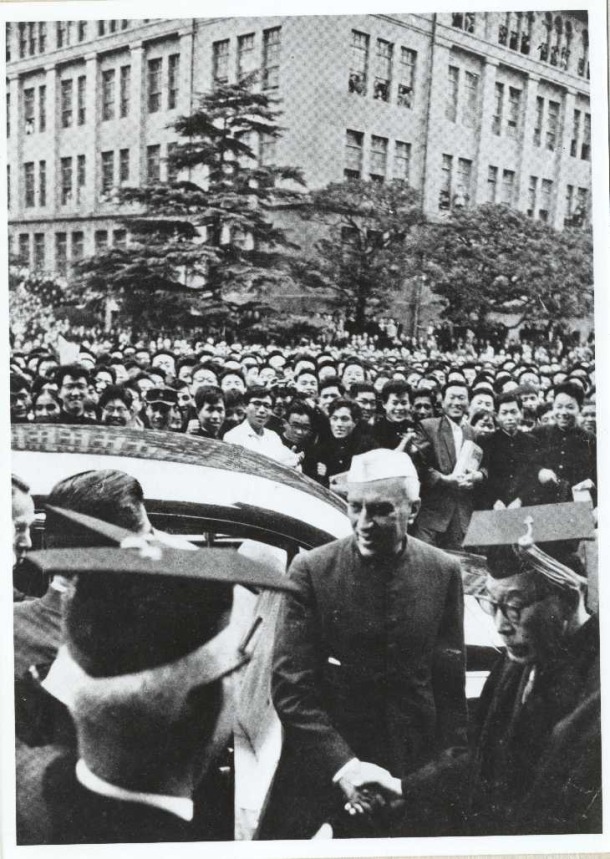

インド共和国初代首相のジャワハルラール・ネルーは、ガンディーと共にインド独立運動を指導しました。ネルーは、中国との平和五原則の締結、アジア・アフリカ会議の主導など、国際的にも活躍した政治家。来日したのは1957(昭和32)年のことです。

この年は、早稲田大学が創立75周年を迎えた年でもありました。記念事業に向け、本学はネルーを第1号名誉博士にすることを決定。こうして10月7日、ネルーは大隈講堂に迎えられたのです。

当日集まった学生は約1万人。もちろん大隈講堂には入りきらず、講堂前広場にまであふれ出たそうです。講堂内では、当時の総長・大濱信泉が名誉博士の称号を贈呈。ネルーは「美しいさびのある」英語で、演説をしたと伝えられています。その熱のこもった話に、聴衆は総立ちで拍手を送りました。さらにネルーは、校歌『都の西北』の合唱を要望。講堂の外へネルーが出た後も、広場全体に合唱の声が響き渡ったそうです(※3)。

10分の予定だったネルーの演説は、30分も延長するほど盛り上がったそうだ。

大隈記念講堂前にて、大濱信泉第7代早稲田大学総長(右端)と写るジャワハルラール・ネルー(中央)(写真:早稲田大学文化資源データベース)

(※3)『朝日新聞』1957年10月8日から

外交・研究で日米関係構築に貢献した駐日大使

エドウィン・O・ライシャワー(1910~1990年)<1961年来校>

米国の学者、外交官であるエドウィン・O・ライシャワー。東京で生まれ育ったライシャワーは、16歳で日本を離れた後、ハーバード大学で日本史などを学び、第2次世界大戦中は対日外交に従事。戦後は同大学で日本研究を行い、「日本研究所」の設立に尽力するなど、大きな功績を残しています。また1961(昭和36)~1966(昭和41)年には、ジョン・F・ケネディ大統領の任命により駐日大使を務め、日米関係の構築にも貢献しました。

米国の学者、外交官であるエドウィン・O・ライシャワー。東京で生まれ育ったライシャワーは、16歳で日本を離れた後、ハーバード大学で日本史などを学び、第2次世界大戦中は対日外交に従事。戦後は同大学で日本研究を行い、「日本研究所」の設立に尽力するなど、大きな功績を残しています。また1961(昭和36)~1966(昭和41)年には、ジョン・F・ケネディ大統領の任命により駐日大使を務め、日米関係の構築にも貢献しました。

ライシャワーが駐日大使として来校したのは、1961(昭和36)年12月14日。ライシャワーが駐日大使を務めた時代、本学では新たなサークルが多く誕生するなどサークル活動が盛んでした。そうした中で1963(昭和38)年、ジョン・F・ケネディ大統領の暗殺事件が発生。この悲劇を悼んだ「アメリカ文化研究会」などは、ライシャワーを招いた追悼講演会を共催しました。その模様はライシャワーによって米国に伝えられ、司法長官のロバート・F・ケネディは感激したといわれています(後述)。またライシャワーは同年10月、大隈重信生誕百二十五周年を記念した講演会で「十九世紀の日本」をテーマに講演を行いました。

「日本研究所」は現在「ハーバード大学ライシャワー日本研究所」に改称され、武黒麻紀子教授(法学学術院)は客員研究員として研究に勤しんだことがあるよ。

ロバート・F・ケネディ夫妻(左)と共に写る、エドウィン・O・ライシャワー夫妻(右)(写真:早稲田大学文化資源データベース)

大混乱の討論を経て、校歌の大合唱で結ばれた絆

ロバート・F・ケネディ(1925~1968年)<1962年・1964年来校>

ロバート・F・ケネディは、ジョン・F・ケネディ米国大統領の弟。米国司法長官を務め、黒人の公民権拡大や貧困層の救済に尽力しました。しかし、大統領選出馬を表明した1968(昭和43)年、ロサンゼルスの選挙集会で狙撃され死去。兄のジョン・F・ケネディに続き、凶弾に倒れるのです。

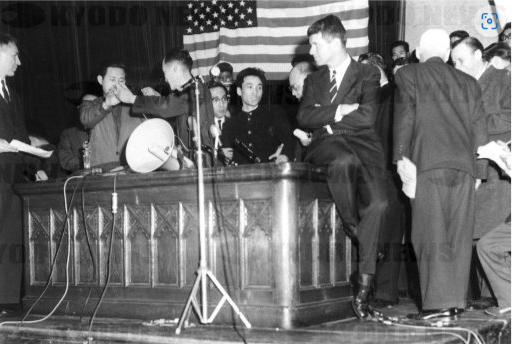

ロバート・F・ケネディが最初に早稲田大学を訪れたのは、1962(昭和37)年2月6日。大隈講堂での講演・討論会でした。しかしこの日、多くの学生に拍手で歓迎されながらも、来日反対を訴える一部の過激派学生からヤジや怒号が飛び場内は騒然とした事態に。

ケネディは反対学生を壇上に登らせ、その質問に丁寧に回答していきます。その後、壇上に立った1人の応援部員の指揮のもとで学生たちは校歌『都の西北』を大合唱し混乱は収束、壇上は和やかな雰囲気に包まれたという。ケネディ夫妻はこの校歌を手拍子で見届けたそうです。この出来事がきっかけとなり、ケネディは、「ロバート・ケネディ奨学基金」のもとになる135万円を寄贈。この基金は現在も大学院生向けの資金として機能しています。

また、ケネディは1964(昭和39)年にも本学を再訪しています。先述したジョン・F・ケネディ大統領の追悼講演会に対し、謝辞を述べるためでした。この時の学生は、静かに講演に聴き入ったとされています。

この大混乱の講演・討論会の聴衆の中に、後の内閣総理大臣となる若き一学生だった小渕恵三氏(1962年第一文学部卒)もいたそう。また、この翌年の1963(昭和38)年、早稲田精神昻揚会は米国大陸徒歩横断を果たし、その際にロバート・F・ケネディと会見。健闘を讃えられたんだ。同会は、1968(昭和43)年、ロバート・F・ケネディが暗殺された2週間後には大隈講堂で追悼講演会を開いたそう。

大隈記念講堂での講演・討論会の様子。一部学生の妨害による混乱収拾を、演壇に腰をかけて待つロバート・F・ケネディ(写真:共同通信)

「地球は青かった」に、多くの学生が大歓声

ユーリイ・ガガーリン(1934~1968年)<1962年来校>

人類初の宇宙飛行士であるユーリイ・ガガーリン。ソビエト連邦(当時)のガガーリンは、1961(昭和36)年ボストーク1号に乗船し、有人宇宙飛行を実現。「地球は青かった」という名言を残しています。

翌年の1962(昭和37)年、ガガーリンは当時の記念会堂(現早稲田アリーナ)を訪れました。約1万4000人の学生に向けた講演のタイトルは「宇宙旅行の準備を!」。宇宙旅行の歴史や技術、訓練を自身の体験談とともに解説するというもの。

宇宙船内が無重力状態であることをはじめ、60年前の学生にとっては全てが新鮮だったのでしょう。「地球は青かった」のセリフが口にされた瞬間、会場は歓声で覆われたそうです。当時の『毎日新聞』は、「少佐が最も感激したのは、二十三日午後の早大記念会堂における課外講演である」(※4)と報じるほど、ガガーリンは早稲田大学に好意を抱いていました。

講演の記録に残る「この宇宙旅行の際、空から見た日本は美しかったが、今私が見ている地上の日本の方がもっと美しい」(※5)、「現在各国から宇宙空間を平和的に利用するために協力しなければならないという提案がある」(※6)といった言葉には、現代を生きる学生の心にも響くのではないでしょうか。

同年のケネディ来校の一件を受け、大学は学生の妨害を警戒。記念会堂の警備に体育各部の学生を配置したそう。

1962年の来日時、羽田空港からオープンカーに乗り込み、歓迎陣に手を振るガガーリン(写真:共同通信)

(※4、※5)『朝日新聞』1962年5月24日から

(※6)『早稲田大学新聞』1962年5月28日から