大学史資料センター常勤嘱託 伊東 久智(いとう ひさのり)

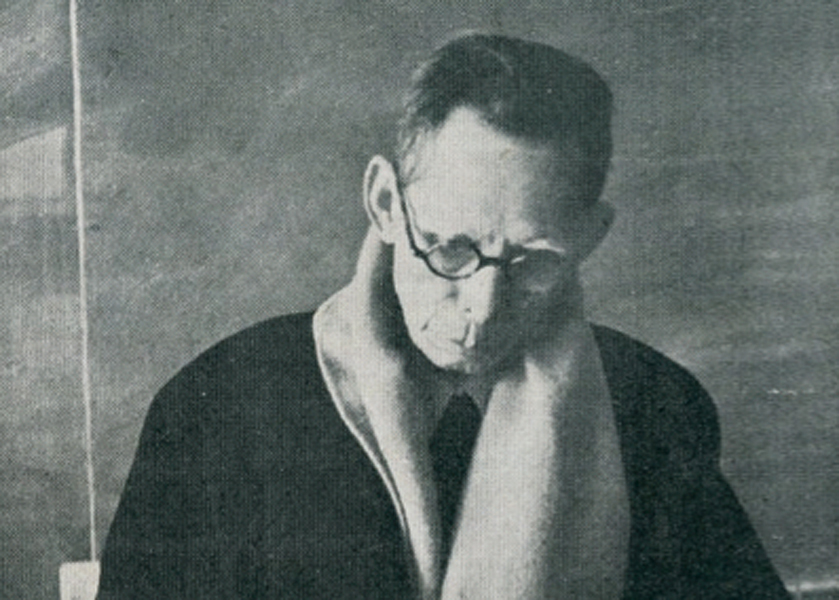

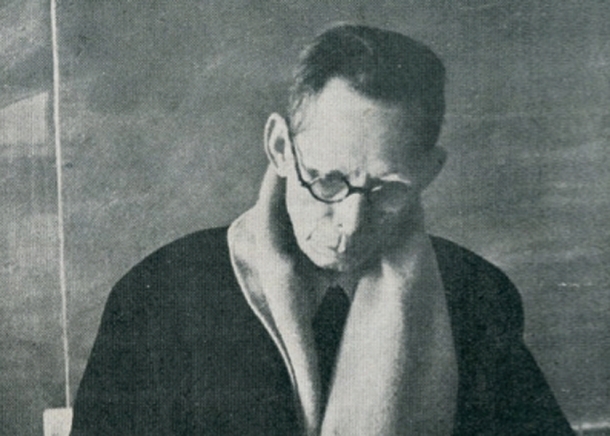

1920(大正9)年、早稲田大学は、大学令に基づく公認の大学となった。その可否を問うため、事前に開かれた全校教授会は、大学への昇格を歓迎する空気に包まれていた。そうした中にあって、ただ一人、反対意見を述べて周囲を驚かせた人物がいる。浮田和民(1859 ~1946年)である。

1920(大正9)年、早稲田大学は、大学令に基づく公認の大学となった。その可否を問うため、事前に開かれた全校教授会は、大学への昇格を歓迎する空気に包まれていた。そうした中にあって、ただ一人、反対意見を述べて周囲を驚かせた人物がいる。浮田和民(1859 ~1946年)である。

その意見というのは、大学への昇格に必要な修業年限の延長は必要ないというもので、理解は得られなかったけれども、その孤高の勇気は、あらためて「浮田ここにあり」との感を周囲に抱かしめた。豊かな見識を背景に、自らが正しいと信ずるところは、遠慮会釈なく貫く。それが彼の流儀であった。

現在の熊本市に生まれた浮田は、1879(明治12)年、同志社英学校を卒業し、その後、イェール大学への留学を経て、1897年、東京専門学校(早稲田大学の前身)に招かれた(西洋史・政治学などを担当)。それから1941(昭和16)年までの長きにわたって教壇に立ち、後年、「早稲田大学は私にとって意気最も投合した学園であった」と語っている。またその間、総合雑誌『太陽』の主幹を兼任して数々の論説を発表。立憲主義を鼓吹した論客としても知られる。

第1次世界大戦後、欧米を視察し、世界情勢の急転を目の当たりにした浮田は、論壇の第一線を退く。そのころ、講義を受けた政治学者の吉村正は、浮田が開口一番、「世の中は実に恐るべき勢ひを以て進んでゐるので、自分は本日、言つたことについて、明日、責任をもつわけに行かぬ」と告白して学生を驚かせたと述べているが(『浮田和民先生追懐録』)、それも浮田の知的な真面目さを物語る挿話といえるだろう。

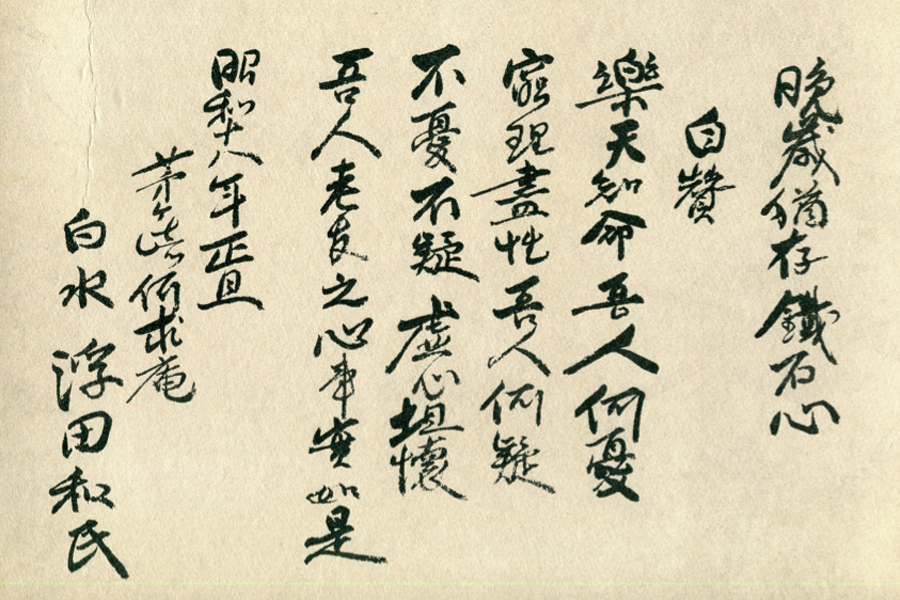

浮田は晩年、「晩歳猶存鉄石心(ばんさいゆうぞんてっせきしん)」との言葉を色紙に記している。老いてなお、鉄石の如き心を失わない―。そうした彼の姿勢は、明治・大正・昭和の学生、そして早稲田大学に、確かな痕跡を残したのである。