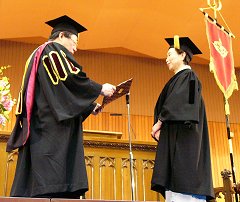

去る3月25日、2002年度早稲田大学第2回卒業式の「芸術功労者賞」をノンフィクション作家の澤地久枝さんが受賞し、スピーチを行った。会場からは割れんばかりの拍手が巻き起こり、後日も「澤地さんのお話は何かに掲載されないのですか?」という趣旨の要望が続々と寄せられた。 そこで、『早稲田ウィークリーー』1000号記念OB・OGインタビューでは、皆さんの要望にお応えして、インタビューに替えて、澤地さんのスピーチをお届けする。

澤地 久枝(さわち・ひさえ) 1930年東京生まれ。35年当時の満州へ。46年引揚げる。49年中央公論社経理部へ入社。定時制高校1年を経て早稲田大学第二文学部へ入学。54年卒業。『婦人公論』編集部に転属。63年退社。五味川純平『戦争と人間』の資料助手を経て72年『妻たちの二・二六事件』発表。フリーのドキュメンタリ・ライターとして現在に至る。日本ノンフィクション賞、菊池寛賞など受賞。近著『わが人生の案内人』他。

澤地でございます。こういう賞をいただくということは思ってもみなかったことでございました。

今日、ご卒業の皆様に、まずおめでとうございますと申し上げたいと思います。さらにはまた、大勢ご参加の学生生活を見守っていらしたご家族の方たち、あるいは友人、恩師の方たちに心からのお喜びを申し上げたいと思います。おめでとうございます。

誰も認めてくれなくても

自分の気持ちが済むような、

きちんとした仕事をしたいという思い一筋で生きて

私はご紹介にありましたように、卒業いたしましたのが昭和二九年、一九五四年でございますから、多分今日学部を卒業する方たちのご両親が生まれていないというようなことではないかと思っております。

私は、卒業論文が万葉集十四巻の東歌の研究でございました。ご存じのように、これは東国の無名の人たちの歌を短歌の形式に採取したものでございます。考えてみますと、私はいつも名前の知られないような底辺の人たち、しかし、その人たちを抜きにしては歴史は一日も成り立たなかったという人たちのことに心を惹かれ、そういう人たちのことを文章にする仕事をしてきたという感じがいたします。しかし、これは地味な仕事でございます。私自身としては、だれも認めてくれなくても自分の気持ちが済むようなきちんとした仕事をしたいという思い一筋に生きてまいりましたけれども、今日こういう席にお招きいただいて、母校とは何とありがたいものかというのが私の実感でございます。

学帽一つにも歴史が…

私たちの身近なところで

歴史はさまざまな人間の物語を刻んでいる

ちなみに、私は生い立ちの中に変遷がございまして、入学から卒業まで在校した学校は早稲田大学一つなのです。ですから、文字どおりただ一つの母校から今日のような晴れがましい賞を頂戴したということは、本当に晩年の幸せというべきであろうと思います。 今日、私は、かぶりにくそうに帽子をかぶっておりますけれども、皆さんは女子学生が角帽をかぶっている姿というものをあまりごらんになったことはないだろうと思います。私も今日初めてかぶりました。今日のことを伝え聞いた八〇歳代の年配の先輩の方がこういう話をされたのです。自分の兄が、太平洋戦争の始まる前後のころに早稲田大学の入学試験に受かった。まず買った物は学帽であった。うれしくて晩ご飯の食卓でもかぶっていて、父親にしかられた。しかし、戦争が激しくなって学徒出陣になって軍隊へ連れていかれる。入隊した部隊は広島だったそうです。このお兄さんは広島で原爆死をしていらっしゃる。学帽一つのことを考えてみましても、私たちのすぐ身近なところで歴史はさまざまな人間の物語を刻んでいるということを思わずにはいられません。

ちなみに、私は生い立ちの中に変遷がございまして、入学から卒業まで在校した学校は早稲田大学一つなのです。ですから、文字どおりただ一つの母校から今日のような晴れがましい賞を頂戴したということは、本当に晩年の幸せというべきであろうと思います。 今日、私は、かぶりにくそうに帽子をかぶっておりますけれども、皆さんは女子学生が角帽をかぶっている姿というものをあまりごらんになったことはないだろうと思います。私も今日初めてかぶりました。今日のことを伝え聞いた八〇歳代の年配の先輩の方がこういう話をされたのです。自分の兄が、太平洋戦争の始まる前後のころに早稲田大学の入学試験に受かった。まず買った物は学帽であった。うれしくて晩ご飯の食卓でもかぶっていて、父親にしかられた。しかし、戦争が激しくなって学徒出陣になって軍隊へ連れていかれる。入隊した部隊は広島だったそうです。このお兄さんは広島で原爆死をしていらっしゃる。学帽一つのことを考えてみましても、私たちのすぐ身近なところで歴史はさまざまな人間の物語を刻んでいるということを思わずにはいられません。

この一線からは絶対自分は引かないという線を持って、

一筋の道が確実に残るような生き方をしてほしい

世の中へこれから出ていかれると、楽しいことばかり、楽なことばかりがあるわけではなくて、勇気を試され、ときには屈辱の涙ものむでしょう。それからまた、ここはもう妥協しなければならないというジグザグの道があるかもしれません。けれども、今日、私が皆さんにお伝えしたいと思っていることは、この一線からは絶対自分は引かないという線、志といってもいいですが、そういうものをお持ちになることが大切ではないかということです。皆それぞれが生きていくわけですけれども、例えばあなたが生きていった何十年間ののちに、振り返ってみるとそこに一筋のあなたならではの道が残っている。それは、他人が認めようと認めまいとどちらでもいいのです。でも、一筋の道が確実に残るような生き方をしていただきたいというのが、私の先輩としての心からの願いであります。

世の中へこれから出ていかれると、楽しいことばかり、楽なことばかりがあるわけではなくて、勇気を試され、ときには屈辱の涙ものむでしょう。それからまた、ここはもう妥協しなければならないというジグザグの道があるかもしれません。けれども、今日、私が皆さんにお伝えしたいと思っていることは、この一線からは絶対自分は引かないという線、志といってもいいですが、そういうものをお持ちになることが大切ではないかということです。皆それぞれが生きていくわけですけれども、例えばあなたが生きていった何十年間ののちに、振り返ってみるとそこに一筋のあなたならではの道が残っている。それは、他人が認めようと認めまいとどちらでもいいのです。でも、一筋の道が確実に残るような生き方をしていただきたいというのが、私の先輩としての心からの願いであります。

誠実に

一生懸命ひたむきに

生きている人たちには

必ずその人の力になろうとする

温かい存在がある

先ほどもお言葉がありましたように、世界中を歩いていますと稲門会のメンバーに会います。それから、日本の社会の中ではやたらと、「ああ、早稲田か、ではおれの後輩だ」、あるいは「私の後輩ね」という人たちがいかに多いかということを、これから皆さんはご体験なさるだろうと思います。意地の悪い先輩もいるかもしれません。でも多くの人たちは、縁あって同門となった後輩たちの力になろうと思う温かい気持ちを持っています。悪意だとか、敵視する気持ちだけがこの世の中にあるのではなくて、誠実に一生懸命ひたむきに生きている人たちには必ずその人の力になろうとする温かい存在があるということを、私は七十二年間生きてきた自分の人生の時間の裏付けとして皆様に申し上げることができます。

学ばずにはいられません。

七十二歳と

二十代早々の方たちとで

競争しようではありませんか

私は、六十七歳のときにスタンフォード大学へ一学期間聴講にまいりました。続けて、沖縄に住んで二学年間、琉球大学の大学院で国際関係論の聴講をいたしました。それは、夜の学部で学んで、生きること、生活のために働くことが常に優先していた私自身の学力不足を考えてのことでございました。にわか勉強だけで急に私が賢い人間になるわけではありませんけれども、でも、学ばずにはいられませんでした。そして私は今、四月一日から仕事とは別に私なりのプログラムを立てて新しい勉強を始めようと思っております。ですから、新しい旅立ちをなさる皆さんと多分祖母の世代といいたいのですけれども、勘定してみたら曾祖母かもしれない(笑)七十二歳の人間と、二十代早々のあなたたちと競争しようではありませんか。道ははるかです。努力をすればいろいろなことを手にすることができます。

ともかく力いっぱい

存分に生きてほしい

(ここで初めて眼鏡をかけ、紙を出しながら)一言だけ、このことだけは申し上げたいと思ってきたことを書いてあるのですけれども、ともかく力いっぱい存分に生きてほしいのです。ただし、過労死をするような生き方だけはしてほしくないです。人間らしい、自分自身が本当に充足し幸せであると思える人生を、どうぞ精いっぱい生きてください。

今、私たちは

人間を信じて

精いっぱい

生きていく

仲間同士でありたい

日本が一九四五年、半世紀以上前に敗戦を迎えたときに、高名な文学者の中野重治という人は、四十五、六歳ですけれども、軍隊にとられていたのです。『軍楽』というタイトルの小説があります。復員してきてどうやって食べていこうかということで、日比谷公園の周りを歩いているときに、アメリカ占領軍が演奏している軍楽隊の音楽が聞こえてきた。それは何ともいえないメロディーで、中野さんの胸を打つわけです。心を引きちぎって持ち去るような、そういう音楽であった。その音楽を聞いているうちに、中野さんは、はっと思うのです。今、ここで、この公園で営まれているのは慰霊祭なのだ。第二次世界大戦が終わってまだ一カ月か二カ月しかたっていない時点で、ここで今営まれているのは、死者たちへの慰霊の行事であり、そのために奏でられている音楽だということを思うのです。中野さんはそこで何を考えたか。「殺し合った者、殺され合った者たち、許せよ。殺され合う者を持たねばならなかった生き残った者たち、許せよ。初めて血の中からあれだけの血を流して、ただそのことでこの静かさが生まれたかのようであった。二度とそれはないであろう」。「諸国家、諸民族にかかわりなく、何一つ容赦せず、しかし非常にいたわり深く…」という言葉を繰り返し書いておられます。つまり、これが敗戦を迎えたときの、極めて優れた文学者であり、決して若くはなかった中野重治さんの原点だったわけです。そこから私たちは何とはるかな、時間的にも、位置としても遠くへ来てしまったのでしょうか。しかし、殺すなかれ、殺させるなかれという仏教の言葉もお伝えしたいと思います。

今、嵐のような時代の中に、皆さんは巣立っていかれます。でも、私たちは人間を信じて精いっぱい生きていく仲間同士でありたいと思います。どうぞお幸せに、存分に生きてください。ありがとうございました(拍手鳴り止まず)。

■早稲田大学芸術功労者表彰記念

澤地久枝/三浦哲郎展

【会期】2003年11月11日(火)~25日(火)

【会場】総合学術情報センター2階展示室

【主催】早稲田大学図書館

【問い合わせ先】

図書館資料管理課 03(5286)1657