人間の脳のような汎用性を持つ人工知能が、2030年には誕生するといわれています。

政治経済学術院 非常勤講師 井上 智洋(いのうえ・ともひろ)

専門はマクロ経済学、貨幣経済理論、成長理論。慶應義塾大学環境情報学部卒業、早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。『新しいJavaの教科書』などの著書や、雑誌記事も多数。

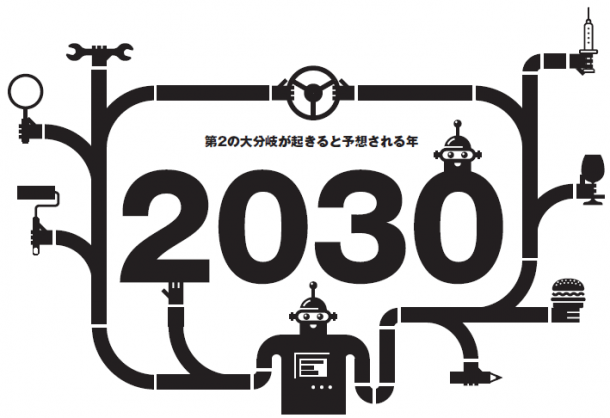

「第2の大分岐」を引き起こす鍵とされる「汎用(はんよう)人工知能」の国際的な開発競争が始まっている。日本でも、2015 年5 月に設立された「人工知能研究センター」などによって研究開発が行われ、2030年頃には実現化するのではないかと予想されている。

2030

アメリカの発明家で実業家のレイ・カーツワイル氏の予測では、2045年にコンピューターが全人類の知性の総和を超えるとされています。それが本当に実現するのではないかとささやかれるくらいに、人工知能の研究開発が近頃、世界的なブームになっています。日本でも経済産業省の旗振りで、国内外トップクラスの人工知能や神経科学、認知科学などの研究者を集めた「人工知能研究センター」を2015年5月に設立。8月には「汎用人工知能」の構築を目指す非営利団体「全脳アーキテクチャ・イニシアチブ」が設立されました。

現存の人工知能は特化型で、一つの目的にしか使用できませんが、今後研究が進められる「汎用人工知能」は、人間の脳と同じように自発的に考え、行動します。誕生すれば、産業構造が劇的に変わることは間違いありません。この研究は、2030年頃にはめどがつくといわれており、私は時同じくして「第2の大分岐」が到来すると考えています。歴史上の大いなる分岐点といえば、1人当たりの所得が急上昇し、欧米とアジア・アフリカにおける決定的な格差を生じさせた、18世紀末の産業革命がすぐに思い当たるでしょう。汎用人工知能の誕生によって、それと似た大分岐が起きるのではないか。ここで人工知能化する社会の流れに乗れなかった場合、日本の経済成長率はほぼ0%になると試算しています。

一方、人工知能の発達によって、およそ20年後にはアメリカ人の47%が職を失うというオックスフォード大学の研究者の試算もあります。現に、多くの中間所得層が従事する事務作業や、高度な専門知識をベースにした判断・診断は人工知能の得意とするところであり、これらの職業は失われつつあります。

一方、人工知能の発達によって、およそ20年後にはアメリカ人の47%が職を失うというオックスフォード大学の研究者の試算もあります。現に、多くの中間所得層が従事する事務作業や、高度な専門知識をベースにした判断・診断は人工知能の得意とするところであり、これらの職業は失われつつあります。

とはいえ、私はクリエイティビティ〈C〉、マネージメント〈M〉、ホスピタリティ〈H〉は、将来的にも人工知能には持ちにくい能力だと考えています。したがって、やがて来る人工知能社会に向け、「CMH」はより貴重なものとなっていくでしょう。自ら課題を発見し、周囲とコミュニケーションを図り、新しい価値を生み出す能力を養う教育が鍵となるはずです。

これからの日本社会の方向性を一言で表すなら、「脱労働化社会=高度創造社会」。機械が働き、人は賃金労働にこだわらず、政治に参加したり、芸術文化活動などに関わったりする時間を多く持つ社会です。それでは、人々の所得をどう保障するのか。例えば、すでにいくつかの国で試験的に導入されているベーシック・インカム(最低所得保障)のような、人工知能が生み出した利益を国民全体で享受できる制度が有効な選択肢だと思います。近い将来、私たち生活者の価値観や生き方は大きく変わるかもしれません。

(『新鐘』No.82掲載記事より)