森林の崩壊を食い止める。

理工学術院 准教授 白井 裕子(しらい・ゆうこ)

早稲田大学理工学部建築学科卒業、稲門建築会賞受賞、ドイツ・バウハウス大学留学、早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了、株式会社野村総合研究所勤務、日本学術振興会特別研究員PD、フランス国立科学研究機構研究員などを経て現職、博士(工学)、一級建築士。専門は都市工学。

理工学から森林・林業にアプローチする研究をしています。

研究のスタートは民間企業でした。省庁の政策立案に関する研究や欧米の都市計画・土地利用制度、ドイツの首都機能移転等を研究していました。変わったものでは愛・地球博の企業誘致の調査も扱いました。この時、行政の上位の意志決定や制度は、いかに作られるか、その部分をお手伝いさせていただきました。

専門の都市工学、環境学は実学であり、ある専門性を帯びた者として、相手の立場に立って研究し、答えを求める相手のために何ができるか、この社会人経験が、現在の研究・技術開発、教育に影響を及ぼしているのは言うまでもありません。逆に大学にしかできない、そして私学だからできる、求められる研究、教育とは何かを考える機会でもありました。現在、理工学から森林・林業へアプローチするパイオニア的研究に臨むのもこのためです。

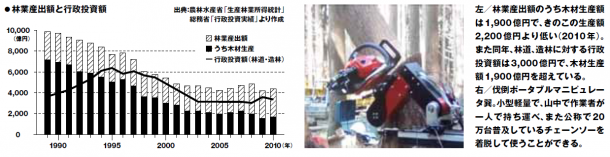

大学では大学院で扱った河川の熱環境緩和効果を皮切りに、河川流域という一つの自然の形を意識しながら、森や水といった我々の生活に深く結びついた社会基盤、その制度について研究しています。河川流域は、水源林から河川、海洋に至る自然条件の下、上流域の農山村から下流域の都市まで、ある一定の都市構造を有す場合が多く、さまざまな問題を扱うフィールドに適していると考えています。また森林の計画も、河川流域で立てられています。現場に引き込まれるように研究し、求められるように、新潮新書から『森林の崩壊』を上梓しました。ここでは森林に関する研究を紹介します。森林は、産業への資源供給の持続性を保つことで、公益的機能を果たし、我々の生活環境を形成する希有な社会基盤です。研究では森林資源には流域ごとに特徴があり、中下流域の木材業、建築業などの地場産業、その文化が、資源の特徴と歴史的に結びついて発達または衰退した関係を捉えました。また人工スギ林が多い流域では、それを生かす産業が育っていないことも明らかになりました。日本の特殊性は需要から山づくりや供給方法が考えられていないことです。林業生産額に比して行政投資額(図)を見ても、産業と公共の均衡が崩れ、自立性は損なわれています。補助金を得るため、その時々の指示に従っているだけで、問題はそこにルールもなくビジョンも見えないことです。山に再生産費を還せる付加価値の高い木材の流通、木を木として扱う産業、文化を蘇らせることも重要です。

大学では大学院で扱った河川の熱環境緩和効果を皮切りに、河川流域という一つの自然の形を意識しながら、森や水といった我々の生活に深く結びついた社会基盤、その制度について研究しています。河川流域は、水源林から河川、海洋に至る自然条件の下、上流域の農山村から下流域の都市まで、ある一定の都市構造を有す場合が多く、さまざまな問題を扱うフィールドに適していると考えています。また森林の計画も、河川流域で立てられています。現場に引き込まれるように研究し、求められるように、新潮新書から『森林の崩壊』を上梓しました。ここでは森林に関する研究を紹介します。森林は、産業への資源供給の持続性を保つことで、公益的機能を果たし、我々の生活環境を形成する希有な社会基盤です。研究では森林資源には流域ごとに特徴があり、中下流域の木材業、建築業などの地場産業、その文化が、資源の特徴と歴史的に結びついて発達または衰退した関係を捉えました。また人工スギ林が多い流域では、それを生かす産業が育っていないことも明らかになりました。日本の特殊性は需要から山づくりや供給方法が考えられていないことです。林業生産額に比して行政投資額(図)を見ても、産業と公共の均衡が崩れ、自立性は損なわれています。補助金を得るため、その時々の指示に従っているだけで、問題はそこにルールもなくビジョンも見えないことです。山に再生産費を還せる付加価値の高い木材の流通、木を木として扱う産業、文化を蘇らせることも重要です。

森と水を公共財として捉えた研究では、私有でありながら、皆のモノである公共財を、社会制度上どう位置付けるか、欧米現地で調査を続けています。森林を所有する権利に対して、どのような責任を負うかというテーマにもお国柄が出ます。中欧では森林は公共財的面が強く、法で万人に私有林への立ち入りを許可しています。我が国の場合、荒れた山林も所有者の許可がなければ、現実的には何もできません。日本では森林に限らず、都市に至っても、公共財の社会制度設計が遅れています。

現在所属している実体情報学博士プログラムではイノベーション実践演習(やまスクール)を行い、大学で学び、研究していることが、どれだけ実社会に通用するか、学生と挑戦しています。学生とアウトプットするためにインプットするという学び方をシェアし、現場に入り、必要とされている技術を考え出します。学生たちは森林情報を計測、可視化するシステムを開発し、成果を米国で開催された学会SIGGRAPHで発表するに至りました。

これとは別に立木を切り倒すマニピュレータ「巽(たつみ)」と「天竜」などの開発もしています。「天竜」は我が国に1,300年の歴史ある伝統技能「三つ紐伐り」を現代の技術で再現します。林業は年に死傷2,000件、死亡50人を出します。この労働災害の低減が目的です。学外の研究協力者と実用化を目指しています。

(『新鐘』No.82掲載記事より)