プロローグ:歴史の変化を読む②前編 農業の近代化から飢餓と飽食の時代へ

人間科学学術院教授 柏 雅之 (かしわぎ・まさゆき)

1988年東京大学大学院博士課程修了(農学博士)。茨城大学教授、東京農工大学大学院教授(連合農学研究科)、バーミンガム大学客員研究員、ロンドン大学客員研究員などを経て現職。専門は環境経済学、農業経済学。主な単著に『現代中山間地域農業論』(御茶の水書房)、『条件不利地域再生の論理と政策』(農林統計協会)などがある。

近代農業の幕開け

18世紀に農業革命が起こりましたが、その後も世界の食料は19世紀まで総じて不足していました。世界の食料事情を変える契機となったのが、20世紀の初頭に登場した化学肥料と、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にアメリカで起こったトラクタリゼーション(農業機械化)です。現代農業の基本はここからでき上がっていくのです。

長い戦争が終わりを告げたものの、耕地の荒廃や物資不足等により日本やヨーロッパは飢餓に苦しみます。一方、アメリカなどの新大陸の国々ではこのころすでに、大規模開拓と機械化・化学化で発展させつつあった農業を主要産業の一つとして位置付けており、日本やヨーロッパは新大陸から余剰農産物を受け入れることになります。この経験から、ヨーロッパは1957年にEEC(欧州経済共同体)を誕生させたときに、農業の構造改革と農業保護策によって域内の食料の確保を目指すようになります。日本でも1961年に農業基本法を施行し、同様の方向を目指しました。

「緑の革命」の成果と食料危機の勃発

近代農業を語る上で、化学肥料と農業機械化とともに忘れてはならないのが「緑の革命」です。化学肥料の受容性の高い高収量品種を、灌漑(かんがい)用水を用いて生育する新しい耕作法は、1960年代後半以降、途上国支援の名の下にアジアを中心に広がっていきます。「緑の革命」を指導したアメリカの農学者ノーマン・ボーローグは、中米やアジアの数億人を飢餓から救った功労者としてノーベル平和賞を受賞します。

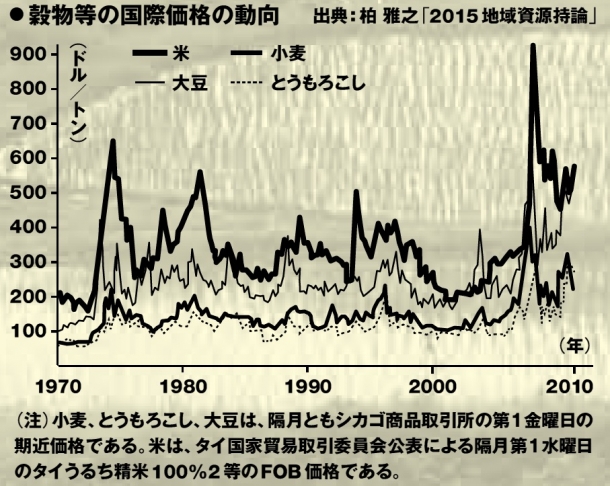

戦後の農業現代化の評価は、単位面積あたりの収穫量が1960年から右肩上がりに伸びていき、40年後には全世界で約2.2倍に増えたことに見て取れるでしょう。ところが、過剰の時代を迎えたはずの世界の食料は、このあと2度にわたって逼迫(ひっぱく)を経験します。1度目は「1973年食料危機」です。その数年前からの世界同時不作により、穀物の余剰量を表す期末在庫率は、1972年末に15.4%を記録しました。不作は大国ソ連も例外ではなく、小麦だけでも前年に比べて1,300万トンの減収。そのため、穀物を大量に買い付けたことで世界の穀物相場が急騰し、食料危機が誘発されたと考えられています。

この危機は翌年には鎮静化し、過剰状態に戻りますが、この事態をきっかけに、穀物が核兵器や石油に次ぐ第三の戦略物質として見なされるようになり、程なくして起こったソ連のアフガニスタン侵攻を批判したアメリカ・カーター政権は「対ソ穀物禁輸」を発動します。多くの国がこれを教訓として農産物増産に向かったことから、農産物の過剰生産は加速していくことになります。

過剰の時代

過剰生産が続く中で、1986年には穀物期末在庫率は35.7%にまで上昇します。EC(欧州共同体)では「バターの山にワインの海」と揶揄(やゆ)されるような膨大な過剰在庫を抱えました。ECはこれに農業保護策の一つ「輸出補助金」を付けて、安い価格でダンピング輸出しました。当然ながら農産物輸出国、特に強く反発したアメリカは類似の輸出支援策で対抗。泥仕合の様相を呈した2勢力間の農産物貿易戦争が激しさを増すほど、国際市場の農産物価格は低下し、またEC、米国の財政赤字は深刻化しました。そこで、WTO(世界貿易機関)の前身で、戦後の自由貿易体制の構築を目的に設立されたGATT (関税と貿易に関する一般協定)のウルグアイラウンドの農業交渉において、市場メカニズムをゆがめる農業保護政策の削減が議論されます。7年間にわたる長期の交渉の末、1993年に合意に至りました。

このように1980年代後半以降は、いかにして過剰生産を抑制するのかという観点から国際的な議論が行われていました。しかし、2000年代に入るころから状況が変わり始めます。背景にあったのは、中国やインドをはじめとする新興国の台頭です。経済成長に伴う食生活の高度化は畜産物消費の増加、飼料穀物需要の増加を意味します。例えば、牛肉1kgを生産するのに、主要飼料のトウモロコシで養う場合、11kgが必要だといわれるほど。さらに、工業国である中国やインドはエネルギー大消費国でもあります。当然、原油価格は高騰し、トウモロコシやサトウキビを原料とするバイオエタノールの需要が急増します。すると、食料・飼料用に回せるトウモロコシが逼迫(ひっぱく)し、代替原料として飼料用の小麦の価格が上昇。また、トウモロコシに作付面積を奪われた大豆の価格もまた上昇するという負の連鎖が起こり、穀物先物市場への投機マネーの大量流入も相まって、2度目の危機「2008年食料危機」は起こってしまったのです。

2008 年食料危機を生み出したような2000年代以降の農産物需要構造の変化について、農業の「パラダイムチェンジ(根本的転換)」と捉える論者もいます。しかし、市場の調整機能があるのだから世界の食料は過剰も不足もない状態で均衡するというのが伝統的な経済学の解釈です。また、価格上昇に伴い農業技術が大きく進歩すれば、供給構造は変化し価格の高止まりも鎮静化するという考えもあります。さらに、食料と競合しないセルロース系を中心とした次世代バイオ燃料の開発も進んでいます。したがって、21世紀の農業を単純な悲観論で語るのは適切ではありません。後者の考えを「楽観論」と言っていいかは分かりませんが、「悲観論」と「楽観論」のどちらにせよ、農業資源・環境論的な視座を重視しながら世界農業の実態・推移を精査していく地道な作業を経て問題の本質を理解することが大切だと思います。

>>> 後編へ続く(4月28日掲載予定)

[年表]近代農業の変遷

1900年代初頭~中頃 化学肥料の登場、トラクタリゼーション

1945 戦後の日本・ヨーロッパにおける飢餓

1957 欧州経済共同体の誕生

1961 日本で農業基本法の制定

1970 緑の革命を指導したノーマン・ボーローグがノーベル平和賞を受賞

1973 世界同時不作による食料危機

1980年代 穀物期末在庫量の大きな上昇

1993 GATTウルグアイラウンド農業合意

1995 WTO発足

1999 世界の米生産量が史上最高

2000年代 中国やインドなど新興国の生活の高度化

2008 食料危機

(『新鐘』No.82掲載記事より)